50~60年代の優秀録音のレーベルを取りあえず概観したいと言うことで「Mercury」、「Columbia」、「RCA」と取り上げてきましたから、次は当然「DECCA」と言うことになります。そして、「DECCA」の優秀録音の源泉を問われれば「ffrr(Full Frequency Range Recording)」や「ffss(Full Frequency Stereophonic Sound)」、そして「Decca Tree」というマイクセッティングにふれないわけにはいきません。

特に、「Decca Tree」というマイクセッティングに関わる話は絶対にスルーできません。

しかし、この事を話題にする前提として、いわゆる「ワンポイント録音」とは何かと言うことを明らかにしておかなければいけません。

過去3回の内容を見ていただいた範囲でも、明確には述べていませんが、それでも書いていることは明らかに「ワンポイント録音→優秀録音」であり、「マルチマイク録音→どこかさえない録音」みたいな雰囲気がにじみ出ています。

しかし、さらに突っ込みを入れてみれば、それではそもそも「ワンポイント録音」って何なのか、「マルチマイク録音」ってどんな録音なの?と言う基本的な合意が、まるで自明の理であるかのごとくスルーされています。そして、寄せていただいたコメントを拝見しても、そのあたりは結構認識が曖昧であることが分かります。

そこで、今回はまず始めに、この「そもそも論」から書いていきたいと思います。もしも、私の書いた内容に思い違いや誤りがありましたら遠慮なく突っ込みを入れてください。

そもそもワンポイント録音ってどんな録音方法なの?

まずは、この「当然の疑問」に対する「合意」を形成しなければいけないのですが、驚いたことに、これに関する明確な「定義」は存在しないようなのです。

いやぁ、これは実に持って困りました。

こんな事はネットで調べれば、簡単に「定義」が見つかって、それを示すことで話をさっさと前に進めようと思ったのですが、思わぬところから足下をすくわれました。

調べてみた範囲の中でも明確に「ワンポイントと言うのは技術用語ではないので明確な定義があるわけではありません。」と述べている方が多いようです。そんな中で、個人的に一番納得のいく説明が「ワオン・レコード代表 小伏和宏さんに聞く」と言うページの「マイクセッティングのノウハウ、マイクの限界」という項目でした。

このページで小林氏は「ワンポイント録音とそれに使うマイクの数と言うのは実は直接的には関係ないんです。ステレオ収録において多数のマイクを使うワンポイントもあります。みなさんが良くご存じのところで言えば、昔から使われているDecca Treeはマイク3本ですし、Philips方式は4本です。でも、これらはワンポイントなんですよ。」と述べておられます。

つまり、私たちが漠然と考えていたシンプルに2本のマイクで録音するパターンだけが「ワンポイント録音」ではないと言うことです。

しかし、明確な「定義」はないとした上で「Decca TreeやPhilips方式もワンポイント録音の範疇にはいる」と断言する背景には何があるのでしょう。

さあ、こうなってくると話は次第にややこしくなります。

小林氏は明確な定義はないものの、取りあえずは次のことを持って「ワンポイント録音」を定義しようと述べています。

「一連の集音系が一つの音空間をできるだけ歪めずにそのまま取り込む録音方法とでも言えば良いでしょうか。もう少し厳密に言うならば、いくつかのマイクからなる集音系が、ある限られた空間領域にセットされていて、各音源から発せられた音の時間的同時性がある程度確保された収録方法です。」

分かりますか?(^^;

ポイントは時間軸が揃っていると言うことです。セットされたマイクに収録された楽器の響きの時間軸が揃っていると言うことです。

しかし、光と違って音というのははるかに進む速度が緩やかなので、録音会場にセッティングされたマイクの位置の違いくらいでも、そこに到達する楽器の響きは測定可能な範囲で時間軸がずれます。

これは、簡単に計算できます。

もしもセッティングされた2本のマイクの幅が3mだとすると、ある楽器から空間に放出された音がそれぞれのマイクに到達する距離は最大で3mの違いが出ますから、到達時間のずれは「3m(到達距離の違い)÷340m(音速)=」で計算できます。

答えはザックリで「9ms(1000分の9秒)」となりますから、それだけの時間的ずれが生じます。

逆に言えば、この時間的ずれをいかして「ステレオ録音」というのが成り立っているわけですから、これは仕方のないことでもあります。ですから、小林氏の定義を厳密にあてはめれば、ワンポイント録音とはマイク一本だけのモノラル録音の場合にしか成り立たないと言うことになります。ですから、氏はこの定義付けでは慎重に「音の時間的同時性がある程度確保された収録方法」としているのです。

しかし、その様に慎重に定義してみたところで、それでは「どの程度確保」されていれば「ワンポイント録音と言えるのだ?」と言う突っ込みは入らざるを得ません。そして、話がここまで突き詰めてくると、その「程度」は人それぞれと言うことになって、結局は最初の「明確な定義があるわけではありません。」というところに舞い戻ってしまうわけです。

しかし、同じように「明確な定義があるわけではありません。」であっても、この定義をくぐることで「ワンポイント録音」の正体は少しずつ明らかになってきました。

もしも、その人が時間軸のずれを「20ms」まで許容するならば、概ね6mの幅に収まるようにマイクがセッティングされていれば、その幅でセッティングされるマイクの数が3本でも4本でも、それは「ワンポイント録音」だと言えるのです。

有名な「Decca Tree」はこのようなマイクセッティングのことを言います。

明らかに3本のマイクが最大で2mの範囲に収まっていますから、時間軸のずれは概算で6msに収まりますから、これは立派にワンポイント録音だと言うことになるのです。同じ意味において、「Mercury」のコザートの方式も立派に「ワンポイント録音」だと言うことになります。

しかし、「RCA」のルイス・レイトンなどがとった「3本のメインマイクと前方2カ所の補助マイク」さらに必要に応じて「さらに数本の補助マイク」というセッティングだと「ワンポイント録音」とは言い切れないかもしれません。

しかし、そうであっても、この後に述べる「マルチマイク録音」とは全く異なる思想に基づくものですから、「ワンポイント録音的」、もしくはそれが紛らわしいのであれば「ミニマル・マイク・テクニック(最小限のマイクによる録音)」とでも呼んで、「ワンポイント録音陣営」の仲間に入れたいとは思います。

ということで、ここまでで既にかなり長くなってきましたので、「マルチマイク録音ってどんな録音方法なの」という話題は次回に譲り、まずは「DECCA」の優秀録音を紹介したいと思います。

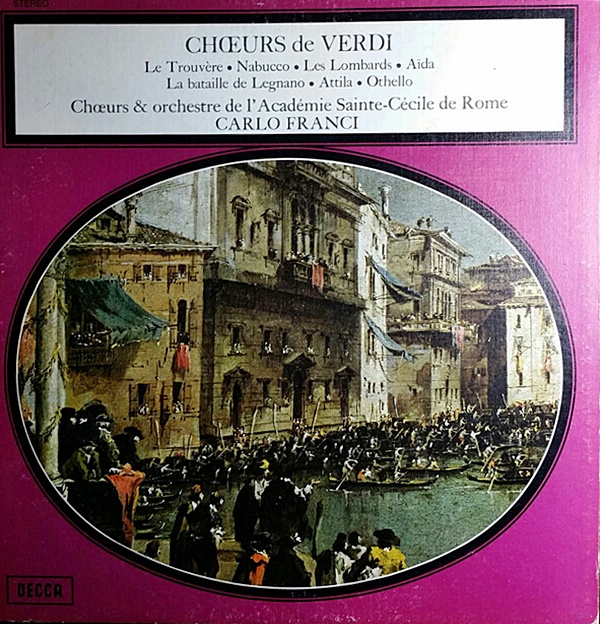

ヴェルディ・オペラ合唱曲集

カルロ・フランチ指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団、合唱団 (合唱指揮)ジーノ・ヌッチ 1964年録音(London F28L-28026)

過去の流れからいけば、「DECCA」に関してはまずはアンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団の録音を取り上げるべきだろうとは思いました。しかし、彼らの録音をあれこれ聞いてみた範囲では、残念ながらドラティ&ロンドン交響楽団(Mercury)やライナー&シカゴ交響楽団(RCA)と較べると、いろいろな面でワンランク落ちるような雰囲気が否めません。

もっとも、そう感じるのは私だけで、他の人はそうは思わないかもしれませんから、日をおいて彼らの録音は取り上げて率直な意見を頂きたいとは思います。しかし、私としては「DECCA」を代表する優秀録音の一番手として彼らを取り上げることには躊躇いを感じてしまいます。

そこで、あれこれ思いをめぐらして思い至ったのは、「DECCA」は熱心でも「Mercury」や「RCA」はそれほど熱心ではなかった「オペラ」のジャンルを取り上げることです。

「DECCA」はオペラのステレオ録音を1954年から始めていて、その成果はショルティ&ウィーンフィルによる「指輪4部作」として結実します。

ですから、「DECCA」を代表する優秀録音としては「指輪」の録音を取り上げればいいのでしょうが、さすがに録音の検証のためにもう一度指輪4部作を全部聞き直してみる暇と根気が今の私にはありませんし、そんなモノを提示されても、提示された方もそれを検証する暇はないでしょう。そこで、気軽に、そして楽しく「DECC」録音の検証が出来るものとして「ヴェルディ・オペラ合唱曲集」を取り上げてみようと考えた次第です。

ただし、以下に述べるような理由で、果たしてこれが「優秀録音」の範疇にはいるのかどうかはいささか自信はありません。しかし、音の作り方は紛れもなく「DECCA」そのものですから、優秀録音のレーベルを概観するという趣旨ではそれほど外してはいないでしょう。

オーディオ・システムには入りきらない世界

では、何故にこれが「優秀録音」の範疇にはいるかどうか自信が持てないのかと言えば、それは、自分のシステムがこの録音の真価を十分に引き出せているかどうか今ひとつ自信が持てないのです。

生の舞台に接していると、「これは、どんなに頑張ってもオーディオの世界で再現するのは無理だな」と思わされることがあります。

個人的な経験で言えば、その最たるものがワーグナーの「マイスタージンガー」のラストのシーンでした。今から25年ほども前のことになりますが、ウィーンの国立歌劇場で聞いた「マイスタージンガー」の、第3幕第5場の祭のファンファーレに導かれてマイスター達が入場してくるところから、最後の「ハイル・ザックス!」の絶叫に至るまでの盛り上がりは、到底「オーディオ」という器には入りきらないと思い知らされたモノです。

それでも、録音エンジニア達は、その「不可能」を「可能」にすべく、まるで風車に立ち向かうドン・キホーテのような戦いを挑み続けてきました。

考えてみれば、録音という行為が始まった頃は、そのか細い響きを通して何とか「音楽」らしきものが識別できる程度のものだったのです。それが、独奏楽器であれば、まるで眼前で演奏されているかのごとき生々しさで再生することが可能となり、やがてはオーケストラであってもかなりのリアリティを持って再現することが可能となっていきました。

そして、その終着点とも言えるのが、おそらくはこういうオペラの再生、とりわけ、オーケストラと人間の声が渾然一体となって壮大な音のドラマを作り上げる世界こそは、オーディオにとっては難敵中の難敵と言えるでしょう。

そういえば、我が家の近くに「むくの木ホール」と言うところがあって、そこにはかなりのオーディオ・システムが仕込まれていて、定期的にオーディオショーも開催されています。

写真を見てもらえば分かるように、これほどのオーディオシステムを常時設えているところは日本国内ではまずないでしょうし、それらが再生される環境も一般家庭ではのぞむべくもないほどの恵まれたホールです。

数年前に、このホールでこのシステムの威力をお披露目するイベントに参加して、最後にアイーダの「凱旋行進曲」を再生してくれました。「さあ、どうだ!!参ったか!!」という雰囲気での再生だったのですが、それまでは、「さすが、大したものだ!」と感心しながら聞いていたのですが、この最後の「アイーダ」だけは余分でした。

実際のオペラの舞台に接したことがない人ならば恐れ入るかもしれないのですが、実際の舞台で聞くことのできるあの壮大な世界は、これだけのホールとオーディオ・システムを持ってしても道半ばという感じだったので、いささか愕然とさせられたものです。

そういう難敵中の難敵に「DECCA」のエンジニア達が果敢に挑戦したのがこのアルバムです。

なかには、「今となってはいかにも録音が古すぎテープヒスが目立つのが残念だ。」などと評している人もいるようなのですが、これもまたネット上に広がる録音評がいかに当てにならないかの見本です。

この録音が「古すぎて残念」なレベルだとすれば、世に出てくる最新録音の大部分は「ゴミ同然」だと言わなければなりません。

優秀録音を決める要素は幾つかあり、音のクオリティとしてテープヒスが乗っているのは確かにマイナスですが、その事だけを持って「録音が古い」と切って捨てるのはあまりにも安直な姿勢です。

まずは、オーケストラの各楽器や合唱のそれぞれのパートのレイアウトは実に見事に描き出されています。そして、本当に録音の難しい人間の声、とりわけ合唱の素晴らしさを見事にすくい取っています。

また、オーケストラの楽器のリアリティも見事なもので、いささか虚仮威し的にも聞こえる「アイーダ」の凱旋行進曲などはひとまず置くとしても、例えば「アッティラ」の「前奏曲と導入部」等で聞くことのできる各楽器の生々しさは見事なものです。そして、そういうオーケストラの楽器の響きと合唱とが見事に一つになりながら、決して団子にはなっていない分離の良さにも感心させられます。

しかし、不満がないわけではありません。

それは仕方のないことかもしれないのですが、左右への空間の広かがりとそこでのレイアウトの描写は見事なのですが、3時限的な立体的な空間表現は今一歩なのです。ただし、この「今一歩」というのがくせ者で、それはもしかしたら責任は「録音」ではなくて私のシステムの方にあるかもしれないのです。

また、アナログのマスターテープからデジタルにリマスタリングするときに、もしかしたらダイナミックレンジを切りつめるという「手加減」をしている雰囲気が否定できないのです。しかし、結果としてその手加減が「オーディオ・システムには入りきらない世界」ゆえの手加減だとするならば実に残念な話だと言わねばなりません。

とはいえ、この録音を自分の環境でどのように鳴らすのかは、オーディオに興味を持つものにとっては一つのチャレンジであるかもしれません。

<追記>

最後に肝心なことを書き忘れていました。こういう録音を聞いていると、こんな悪魔の囁きが聞こえてきます。

「てめえみたいな、こぢんまりとした、小綺麗なだけのシステムで俺が再生できるのか?もっと「阿呆」にならなきゃいけないんじゃあないの!!」

Stay hungry, stay foolish.

ユングさん、Fujiです。

一つお尋ねしたい事が有ります。レコードは演奏時、針を擦って音を出す訳ですが、この時の摩擦や発熱等でレコードの溝は劣化するのでしょうか。そもそもレコード盤の寿命はどの程度とお考えでしょうか。ネット上ではクリーニング、針圧、保管方法の管理等使用条件を整えておけば半永久的と言う様な書き込みも有りますし、一方、いや使えば使う程音質は劣化して行くと言う様な意見も有る様です

が、実際はどうなのでしょうか。私が若い頃の記憶ではレコードの管理がいい加減でだったかも知れませんが、スクラッチノイズ等が増えて行った様な気がするのですが。

ユングさん。

いつも、不躾ですみませんね。

やはり、ハードではなくて、ソフトの問題ですね。

グレングールドの録音なんて、ヘッドフォーンで聞くと、唸り声や、椅子の音が常に聞こえています。しかし、そんな物、録音の価値とは無関係です。

親父は、まだ存命ですが、巨大なシステムを作り上げていました。スピーカーの高さが1メートル以上、幅が1メートル程度で高さの方が上。板の厚さが10センチ近い巨大な箱に、当時の高級なワンウエイのコーンのスピーカーを取り付けていました。アンプは、真空管で、聴くまでに何分か待つ必要がありました。プレーヤーは、SPも聴くため、アームは2本有りました。ステレオ以前に作ったので、モノラルです。コレクションの基本はSPでした。周りに家が建ち込んで、システムがステレオになることはありませんでした。そもそも、LPレコードの高い事。まして、メンゲルベルクの運命、SP四枚組など、中古店でも当時の値段で一万円程度したのが自慢でした。たぶん戦前の良い時期の製作で、シェラック(蜂の巣が原料?)の輸入が途絶えて、日本製品になった途端に、ヒス音が増えたようです。戦後の、LPも最初はシェラックでした。メンゲルベルクは、戦後演奏停止でしたから、SP自体も戦前の製作だったかもしれません。

子どもながら、DECCAのモノラルLPの音質は、鮮明で他の会社の物とは違いました。フィストラーリの指揮した白鳥の湖、ミュンヒンガーのストットガルト室内合奏団の録音は特別です。アンセルメのチャイコフスキーはコレクションにはありませんでした。

オーマンディーの悲愴、オイストラフのコンチェルトがありましたが、レーベルが違いますね。

オーマンディーはフィラデルフィアでしっかりしていたのでしょうが、オイストラフのは何故かオーケストラが北欧のオケで、聴きたくない感じでした。冷戦下で、西欧への出国が不可能だった時期かもしれません。

いつかも書きましたが、フランチェスカッティの協奏曲に、手が伸びるのでした。アメリカの明るさと格好の良さに魅惑されました。ミトロプーロスの指揮も、ニューヨークフィルが格好良く鳴るのです。やはり、オーディオ趣味はソフトの問題がとっても大きいです。

何度も裏返すSPを聞く機会は、少なかったです。テレフンケンの物は、ヒスが少なかった思いであります。

やはり、好きなのはフィストラーリの白鳥の湖です。今はカタログにはないでしょう。しかし、DECCAの音は良いという刷り込みです。すべて思い出です。当時とは自分の耳の周波数を聞く力が異なると思います。スピーカーよりは、ヘッドフォーンやイヤフォーンでで聞くことが多いです。家も建ち込んで、苦情も言いたい放題の時代です。