FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

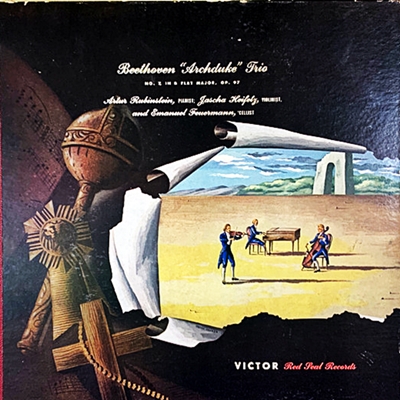

ベートーベン:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調, Op.97 「大公」(Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major, "Archduke")

(Vn)ハイフェッツ:(P)ルービンシュタイン (Cello)フォイアマン 1941年9月12&13日録音((Vn)Jascha Heifetz:(P)Artur Rubinstein (Cello)Emanuel Feuermann Recorded on September 12-13, 1941)をダウンロード

- Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major, "Archduke" [1.Allegro moderato]

- Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major, "Archduke" [2.Scherzo: Allegro]

- Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major, "Archduke" [3.Andante cantabile ma pero con moto]

- Beethoven:Piano Trio No.7, Op.97 in B-flat major, "Archduke" [4.Allegro moderato - Presto]

比類のない雄大さ

この作品は少しばかり謎めいています。

「大公」というあだ名は、これがルドルフ大公に献呈されたことに由来します。そして、献呈されたルドルフ大公はこの作品に深く感動したと伝えられています。しかし、それは当然のことであって、この作品はピアノ三重奏曲という狭いジャンルだけでなく、室内楽作品全体を見回しても屈指の名作であることは疑いがないからです。

作品冒頭のピアノで歌いだされる雄大なテーマが聞き手の心をがっちりととらえます。そして、何よりも魅力的なのはアンダンテ・カンタービレと指定された第3楽章の美しさです。これを聞いて深く感動しない人がいるならば、その事の方が不思議です。

ところが、そのように優れた作品でありながら、公式の初演は作品完成後の3年後なのです。ちなみに、この演奏会ではピアノを作曲者自身が担当しているのですが、ベートーベンがピアニストとして公開演奏を行った最後となったものです。さらに、出版はその2年後の1816年にまでずれ込んでいるのです。

この「遅さ」は他の作品と比べると異例とも言えるもので、作品の素晴らしさを考え合わせると、実に不思議な気がします。

まあ、これはもう全くの想像の域を出ませんが、もしかしたら献呈を受けたルドルフが、その素晴らしさ故に独り占めをしたかったのかもしれません。もちろん、そんなことを示す資料は何一つ残っていないので全くの妄想の域を出ませんが・・・。

しかし、そう言う妄想を逞しくしたくなるほどに、素晴らしい作品だということです。

100万ドルトリオ

今さらこんな古い録音をアップする必要もないかとも思ったのですが、それでも、今もってこの録音をこの作品のベストと押す人も少なくありません。

また、サイトの役割からいっても、ルービンシュタイン(ピアノ)、ハイフェッツ(ヴァイオリン)、フォイアマン(チェロ)という「100万ドルトリオ」の演奏を一つくらいはアップしておく必要も感じます。

しかも、この録音を久しぶりに聴き直してみて、確かにパチパチノイズは盛大にのっていますが、ピアノ、ヴァイオリン、チェロの響きはしっかりととらえられていて、十分に魅力的なクオリティを持っていることも確認できました。

これならば、100万ドルトリオによる他の録音も追加してもいいかなと思ってしまいます。

おそらく、昨今のクラシック音楽シーンで、一番つまらなくなったのは、こういう名人芸の競演が姿を消してしまったことでしょう。この録音は、完璧なアンサンブルと評されることが多いのですが、その内実は、それぞれが好き勝手に自己主張しながら、結果としてピッタリと合っていました・・・というような性質の演奏です。

その事は、これよりもさらに古い「カザルス・トリオ(カザルス、ティボー、コルトー)」による録音にも言えます。カザルストリオの録音は1920年代のものですから、アンサンブルはさらに緩いのですが、何とも言えない自由感に満ちた音楽が楽しめます。

それと比べれば、現代の演奏はまずはアンサンブルありきで、美しく整った造形は楽しめても圧倒的な力感やスケールの大きさはどうしても希薄になっています。そんな時にこういう演奏を聴かされると、なんだかうれしくなってきて、次第にパチパチノイズも気にならなくなっていきます。

少し調べてみたのですが、世上に名高い100万ドルトリオの録音はそれほど多くないようです。

(1)シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番変ロ長調 D.898

(2)ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調 Op.97「大公」

(4)ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番ロ長調 Op.8

くらいでしょうか。

<追記^^;>

モーツァルトのディヴェルティメントにピアノは入らないですよね。何という勘違い。

これは、ハイフェッツとフォイアマン、そこにヴィオラのプリムローズが参加した録音ですね。

全て1941年の9月に集中的に録音されたものです。

そして、1942年につまらぬ医療事故でフォイアマンが亡くなることでチェロがピアティゴルスキーに交代するのですが、ハイフェッツは急速に室内楽への意欲を失っていきます。

ハイフェッツとルービンシュタインは最初から意見がぶつかることも多く、それをフォイアマンが取りなすことで成り立っていたのが100万ドルトリオの内情だったようです。ハイフェッツもフォイアマンへの信頼が厚かっただけに、彼の突然の死はハイフェッツにとっても大きな衝撃だったようです。

そう言う意味でも、ハイフェッツの合わせものが聞けると言うことの価値は大きいと言えます。