FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

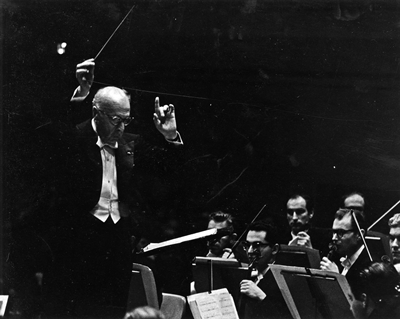

ジョージ・セル指揮 ルツェルン祝祭管弦楽団 1962年8月録音をダウンロード

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68「第1楽章」

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68「第2楽章」

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68「第3楽章」

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68「第4楽章」

ベートーヴェンの影を乗り越えて

ブラームスにとって交響曲を作曲するということは、ベートーヴェンの影を乗り越えることを意味していました。それだけに、この第1番の完成までには大変な時間を要しています。

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

ユング君は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

夏の休暇を楽しむように

先日紹介したブラームスの2番はいささか「悪趣味」だとは思ったのですが、常に「完璧」という冠をつけて語られるセルとクルーブランド管のコンビもやはり「人間」だったんだという驚きがあったので、敢えて紹介しました。

そう言えば、某在阪オーケストラで、いつも不安そうな顔をして座っている事で有名なホルン奏者がいました。そんな彼がホルンのソロパート(ベートーベン:交響曲8番の第3楽章)でことごとく音を外すという「悲劇」を演出したことがありました。

話が横道にそれるのですが、こういうホルン奏者の大変さを理解していないと、デニス・ブレインの凄さは理解できません。

それ故に、未だにフィルハーモニア管でブレインがソロを吹いている録音を探し求める人がなくならないのです。

在阪オケのホルン奏者ならば毎度のことで、多少いつもよりひどかったで済むでしょうが(済まないか^^;)、指揮者がセルの場合だと、その心中は「オレも人間だったんだ」と開き直るわけにもいかなかったでしょう。

さて、セルの指揮活動がクリーブランドのオケがメインであったことは言うまでもありません。

1954年のメトでのタンホイザーで、支配人のビングと大げんかして袂を分かってからはオペラの仕事からは基本的に手を引きますので(ザルツブルグ音楽祭で何回かオペラの指揮を行っている)、クリーブランド管の比重はより大きくなっていきました。

しかし、オペラの仕事から手を引くことで出来た余裕をヨーロッパのオケの客演指揮という形で有効活用してくれたようなのです。

セルにとってヨーロッパのオケでもっとも関係が深かったのはコンセルトヘボウ管なのですが、それ以外にザルツブルグやルツェルンの音楽祭にも積極的に顔を出すようになりました。

今回紹介するブラームスの1番は、そのルツェルンの音楽祭でのライブ録音です。ザルツブルグ音楽祭のライブ録音は結構出回っているのですが、ルツェルンでの録音はあまり多くないので「記録」としては貴重です。

オーケストラは「ルツェルン祝祭管弦楽団」なのですが、当然の事ながら常設のオケではなくて、音楽祭の時だけ臨時に編成されるオケです。

その実体は時代によって変遷を重ねるのですが、1990年代まではスイスのオーケストラ(スイス・ロマンド管弦楽団、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団、バーゼル交響楽団など)メンバーによって編成されていました。

2003年にアバドが音楽監督に就任してからは彼の手兵であるマーラー室内管弦楽団を軸にベルリンフィルのメンバーや有名ソリストも参加する豪華版になって現在に至るようです。

ですから、このセルの録音は1962年ですから、オケのメンバーはスイスのオーケストラメンバーだったことになります。

ですから、演奏の精度という点で言えばかなり荒っぽいです。そして、セルもまたそう言う細かいことは気にせずに、夏の休暇を楽しむように指揮をしています。

セルは、クリーブランド管との定期演奏会において「完璧」を求める理由を聞かれて一言「お客さんがいるから」と答えたそうです。

この一言を知ったとき、大阪人である私の頭に浮かぶのは藤山寛美でした。

松竹新喜劇を率いた寛美の厳しさは常軌を逸していました。

そして、下手な役者を叱咤する寛美の口癖は「オレはいくらでも辛抱すけれど、お客さんは辛抱してくれない」でした。

これを大阪弁で言えばこうなります。

オレはシンボするよ、いくらでもシンボするよ。そやけどな、お客さんはシンボしてくれへんのや!!

しかし、ここはクリーブランドを遠く離れたスイスのルツェルン、オケもよそ様の臨時編成のオケ。

楽しく音楽をやって、たとえ「お客さんがシンボ」してくれなくても知った話ではなかったのでしょう。

ただし、音楽というのは不思議なものです。

そうやって「完璧性」への執着から解き放たれた音楽の何という伸びやかで、そして怒濤のような迫力に満ちていることか!!

そう言えば、セルは60年代にはいると少しずつ変容していき、それを人は完璧な響きを実現したクリーブランド管にセルが内包されたと言います。

しかし、事情はそう言う単純なものではなく、こういうヨーロッパでの客演活動を通して彼の中における「完璧性」への概念が変わりつつあったのかもしれません。

セルはほとんど「衰え」というものをみせることなく1970年にこの世を去りました。

考えてみれば、その時いまだ73才だったのです。

いまだ衰えをみせずに活動していたことを思えば、あと10年の歳月があればどれほどの成果を残してくれたのだろうと思わずにはおれません。