FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

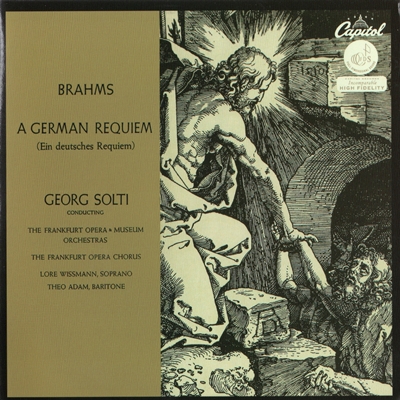

ブラームス:ドイツ・レクイエム 作品45

ゲオルク・ショルティ指揮 フランクフルト歌劇場管弦楽団 フランクフルト歌劇場合唱団 (S)ローレ・ヴィスマン (Br)テオ・アダム 1954年11月録音をダウンロード

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [1.Selig Sind, Die Da Leid Tragen]

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [2.Denn Alles Fleisch Es Ist Wie Gras]

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [3.Herr, Lehre Doch Mich]

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [4.Wie Lieblich Sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth!]

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [5.Ihr Habt Nun Traurugkeit]

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [6.Denn Wir Haben Hier Keine Bleibende Statt]

- Brahms:Eine Deutsches Requiem, Op. 45 [7.Selig Sind Die Toten, Die In Dem Herren Sterben]

「人間の死」という問題を正面からとらえた作品

この作品が構想されたのは早くて、1857年頃から執筆されたと言われています。

もちろん、そのきっかけとなったのは彼の師であり、世に出すために尽力してくれたシューマンの死がきっかけでした。

しかし、筆はなかなか進まなかったようで、それはいわゆる教会の典礼用の音楽としてではなく、完全に演奏会用の音楽として構想したことがその原因となったようです。

テキストはいわゆるレクイエムで用いられる典型的なラテン語による祈祷文ではなく、ルターによってドイツ語に翻訳されたテキストが用いられています。

またその選択もブラームス自身が行い、彼自身も「キリストの復活に関わる部分は注意深く除いた」と語っています。

そのため、ある種の約束事の枠の中にはめ込まれる一般的なレクイエムと比べると、その内容が似通ったものであったとしても、人間の死を悼む痛切な感情がより深くにじみ出すような音楽となっています。

「幸いなるかな、悲しみを抱くものは、かれらは慰められんゆえに。」という歌い出しを聞くたびに、若き日にあれやこれやと悩み苦しんでいた私は深く癒され勇気づけられたものです。その時のことをここで詳しく述べる勇気はまだないのですが(^^;、それ故に、他の音楽とは違って特別な感情無しでこの音楽を聞くとできません。

なお、この作品がブラームスの老母の死によって一気に完成に向かったという話は、半分は真実であり、半分はそれほど正確な話とは言い難いようです。

確かに、追いたる母の死はブラームスにこのレクイエムの完成を急がせたことは事実ですが、構想は10年にわたって練り上げられており、決してこの作品に母の死が色濃く反映しているような作品にはなっていないからです。

この作品はそのような個人的なきっかけよりは、明らかに「人間の問題」を正面に据えたロマン派の音楽の中にあって、「人間の死」という問題を正面からとらえた作品と見るべきでしょう。

- 第1曲:悲しんでいる人たちはさいわいである

- 第2曲:人はみな草のごとく

- 第3曲:主よ、わが終りと

- 第4曲:万軍の主よ、あなたのすまいはいかに麗しいことでしょう

- 第5曲:このように、あなたがたも今は不安がある

- 第6曲:この地上には永遠の都はない

- 第7曲:今から後、主にあって死ぬ人は

しんねりむっつりとした世界からはかけ離れたところで成立している音楽

1954年~55年の期間にカルショーはキャピトルに転属しているので、デッカでのショルティの録音が一切ないのは当然ではないですか、と言うようなメールをいただきました。

それは、私が「カルショーは特別な事情がない限りはショルティの録音は全て担当したと述べていましたから、こういう交響曲の録音は何らかの事情で他の人に任さざるを得なくなってもそれほど惜しいとは思わない録音だったのでしょう。」と書いた事への疑問かと思われます。

こういう事は、詳しく書いても煩雑になるだけかと思って簡潔に述べたのですが、そう言う細かいことにも留意していただいている方もおられるようですので、もう少し詳しく述べておきます。

Capitolがヨーロッパでのクラシック音楽の録音を開始するにあたって、その仕事をカルショーに依頼する旨の打診を行ったのは1953年でした。

当時のCapitolはDeccaと提携関係にあったのでそのつながりを失わなくてもしみますし、何よりもDeccaでのオロフとフランク・リーとの確執から逃れられると言うことで、カルショーはその申し出を受け入れて1954年にDeccaを退職します。

ですから、CapitolがEMIに吸収されたことで、カルショーが再びDeccaに復帰するまでの1954年~1955年8月までの期間はショルティとの録音がないのは当然のことの様に見受けられます。

しかしながら、詳しく見ていくと事はそれほど単純ではないのです。

一般的に、演奏家とレーベルの結びつきというものは、現場で録音するときに中心的な役割を果たすプロデューサーとの個人的な信頼関係をもとに契約を結んでいることが多いのです。

ですから、録音プロデューサーがなんらかの形で別のレーベルに移るときによく起こるのが演奏家の引き抜きです。

大物のプロデューサーが別のレーベルに移るときには、手土産のように売れ筋の演奏家を引き連れて行くということはよくあることでした。

しかし、カルショーは自伝の中で次のように書いています。

「オロフが、指揮者としての彼(ショルティのことです)の仕事ぶりを頑として認めなかったのも本当だ。しかし後輩の私は彼を指揮台に呼び戻すことが出来た。

Capitolに移ったときに、私が引き抜いた唯一の音楽家はショルティで、フランクフルトでブラームスのドイツ・レクイエムを録音したことは、もっと儲かりそうそうな曲目よりも彼を喜ばせた。」

また別の処では「ヴォクター・オロフは高潔な男だった。このとき(注:彼がDeccaを去ってEMIに移ったとき)Deccaの演奏家を一人として奪わなかったことは、私は最良の思い出である。」とも述べているのです。

つまりは、プロデューサーがレーベルの移籍に伴って信頼関係のある演奏家を連れて出ていくことは褒められた話ではないという彼の価値観を示しながら、それでもショルティだけは例外だったことを明言しているのです。

そして、ついでながら補足すれば、その「引き抜き」も契約をDeccaからCapitolに移すのではなくて、Capitolでショルティを起用することを認めさせるという形をとったのです。

ですから、契約上はショルティはDeccaでの録音を継続していたわけですが、Deccaでの録音がカルショーとショルティにとって興味をひくものであれば、彼らは躊躇わずにCapitolで録音を行うことは可能だったのです。

しかしながら、その頃のカルショーは、Capitolのクラシック音楽のカタログを築いていく上で、その中心となる演奏家を探し出すために力を注いでいました。

彼が真っ先に目をつけたのがクレンペラーだったのですが、サンフランシスコでの失敗を理由にレーベル上層部の承認を得られませんでした。そこで、次なる候補としてイッセルシュテットに白羽の矢を立て、彼との録音に力を注いでいたのです。

おそらくは、そう言う多忙な中で、ショルティがDeccaで行ったハイドンやモーツァルトの交響曲は彼にとってみればスルーしてもいいと判断される作品だったのだと思われます。

つまりは、カルショーとショルティの関係というのは、レーベルとの契約などと言う紙切れの上だけのことで束縛されるようなものではなかったのです。

言葉をかえれば、それだけショルティはカルショーのことを信頼もし恩義も感じていたのです。

そして、ここで紹介しているドイツ・レクイエムは、ショルティにとっては今までの鬱憤を晴らすような大作の録音でした。

それも、彼の手兵であるフランクフルトの歌劇場のオケとの録音でしたから、それはカルショーが述べているように「もっと儲かりそうな曲目よりも彼を喜ばせた」のでした。ですから、こういう作品に関してはDeccaの他のプロデューサーにゆだねることは出来なかったのです。

しかしながら、慣れ親しんだDeccaではなくて、録音機材も不十分だったCapitolでこのような大作を録音するのは大変な困難があったようです。

Capitolからあてがわれたアメリカ人の録音エンジニアはこの上もなく無能だったので数回のセッションで解雇せざるを得なくなり、替わりに有能ではあるけれども酷く退屈なドイツ人のエンジニアを雇うしかなかったとカルショーはぼやいています。

演奏に関してはこの時代のショルティの特徴が前面に出た、若々しくも直進性に溢れた音楽に仕上がっています。

ドイル・レクイエムと言えばどうしたってしんねりむっつりとした音楽になるのが通り相場なのですが、そう言う世界からは一番かけ離れたところで成立している音楽です。

ただし、後のシカゴ響と録音したドイツ・レクイエムがとりわけ素晴らしいだけに、残念ながら若き時代のショルティを探るという意味以上のものは持ち得ないかもしれません。

さらに困ったことに、カルショーもぼやいているように、この時代のCapitolの録音機器がかなり貧相なものだったようで、録音のクオリティに関しては同時代のDeccaやEMIからは大きく差を開けられていました。

こういう直進性に溢れた演奏ならば、Deccaのような分解能が高くて内部の見通しの良い録音であればもう少しショルティの良さが表現できたのではないかと思ってしまいます。

また、合唱に関してもかなり不満があるのですが、それも録音に起因する問題が少なくないようにも思えます。

とりわけ、第1曲の「幸いなるかな、悲しみを抱くものは」は酷くて、それはもしかしたらすぐに解雇されたアメリカ人エンジニアが担当した部分だったのかもしれません。

それでも、リリースされたときには同じ時期に録音されたケンペとベルリンフィルとの録音よりも話題になり、日本国内でもレコード芸術の推薦盤になっています。

そのあたりが不思議なところであり、分からない処でもあります。