FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

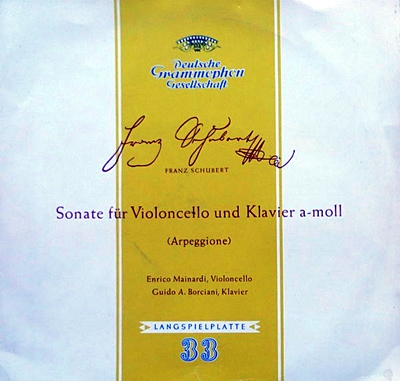

シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

(Cello)エンリコ・マイナルディ (P)グイド・アルベルト・ボルチアーニ 1950年録音をダウンロード

- Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [1.Allegro moderato]

- Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [2.Adagio]

- Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [3.Allegretto]

シューベルト晩年の「死の影」が刻み込まれた作品

アルペジョーネソナタとは、現在では全く廃れてしまった「アルペジョーネ」という楽器のために作曲された作品であり、おそらくはこの楽器のために作曲された唯一と言っていいほどの作品です。

これは、この楽器が発表されたときはかなりの反響を呼んだようなのですが、結果としては、この楽器の創案者であるシュタウファーという人以外にこの楽器を制作した形跡がなく、さらには、プロの演奏家もほとんど現れなかったために急激に姿を消してしまったことが原因のようです。

そのようなきわめて「希少性」の高い作品をシューベルトが書いたのは、彼の友人の中に、このアルペジョーネの唯一と言っていいほどのプロの演奏家(ヴィンツェンツ・シュースター)がいたためで、その友人からの依頼で作曲したものと見られています。

しかし、この作品は、そのような「希少性」ゆえに価値があるのではなく、その冒頭部分を聞いただけでだれもが了解するように、この上もなく美しい叙情性に彩られたシューベルトならではの世界が展開されるからです。そして、シューベルトの最晩年、時期的には弦楽四重奏曲「死と乙女」などと同時期に作曲されたこの音楽には、色濃く「死の影」が刻み込まれていて、その「悲劇性」もまた多くの聞き手の心を捉える一因となっています。

アルペジョーネという楽器が姿を消した現在にあってはこの作品はチェロで演奏されのが一般的です。アルペジョーネを復刻して「正しい」(もちろん、半分以上嫌味ですよ・・・^^;)姿に戻そうというピリオド楽器の連中もいないようなので、その事に異を唱える人は皆無のようです。

しかし、チェロ弾きの人に聞くと、この作品をチェロで演奏するのはかなりの困難を伴うようです。これが、ヴィオラだとその難易度はかなり下がるらしくて、気楽にプログラムに載せることがせきるそうな・・・。これは、アルペジョーネという楽器が音域的にヴァイオリンの領域までまで含んでいることが原因のようです。

さらには、そ音楽があまりにも美しく魅力的なので、そチェロ以外にもヴィオラやギター、さらにはフルートなどに編曲されて演奏されることもあります。私は聞いたことがありませんが、コントラバスでこの作品に挑んだ猛者もいるそうなのですが、実に持って大変なものです。

シューベルトの「悲しみ」に深い共感を追って寄りそうマイナルディとボルチアーニ

この作品は弦楽四重奏曲「死と乙女」とほぼ同時期の作品だと考えられています。そこから、二つのことが浮かび上がってきます。

一つめは、次第に梅毒に伴う体と精神の不調に悩まされていた時期の作品だと言うこと、もう一つは、そう言う不調の中にあっても彼の念願であった「交響曲への道」を確かなものにしつつあったことです。

さて、問題は後者の「交響曲への道」という行程においてこの作品をどのように解釈すべきかと言うことです。これが弦楽四重奏曲「死と乙女」ならば、あちこちに花開くシューベルトの美しき歌に惑わされることなくシンフォニックに造形するのが通り相場です。しかし、「死と乙女」以上に怪しげな「歌」に彩られた「アルペジョーネソナタ」の場合だと、さてどうしたものかと悩んでしまうのです。

例えば、この作品のスタンダードとも言うべきロストロポーヴィチとブリテンの録音だと、実にスケールの大きな音楽として仕上がっていますから、それは「交響曲への道」をひたすら目指していたシューベルトへのオマージュとなっています。1968年に録音されていますから、まさにパブリック・ドメインになる直前にスルリと20年後へと飛び去っていってしまったのは残念至極です。

しかし、ここで紹介しているマイナルディとボルチアーニによる「アルペジョーネソナタ」は、この作品のあちこちに花開くシューベルトの歌にとことんよりそった音楽になっています。マイナルディのチェロの響きはロストロポーヴィチと較べれば随分と地味ですから、全体的に何処かひなびた風情は否定できません。しかし、そう言うひなびた風情でシューベルトの歌を紡いでいくと、そこからいい知れないシューベルトの悲しみが浮かび上がってきます。

そして、何よりもボルチアーニのピアノがいいのです。それは、シューベルトの悲しみに優しく、そして深い共感を持って寄り添っています。

若き妻を太宰府で失った大伴旅人に山上憶良がおくったと言われる「日本挽歌」という歌があります。

憶良はその長い作品の最後を次の一首で締めくくっています。

大野山霧立ち渡る我が嘆く息嘯(おきそ)の風に霧立ち渡る

大野山は太宰府の背後にそびえる山で、旅人の若い妻はその大野山に葬られたものと思われます。妻を失った旅人の悲しみと嘆きの溜息が、妻が葬られた大野山を包む霧へと転化していきます。それは、個人としての旅人の嘆きが自然と同化することによって慰められていくと同時に、その同化作用によって旅人の個人的な嘆きがより普遍的な「人としての哀しみ」に昇華していく過程でもあります。

それとよく似たようなことがこの「アルペジョーネソナタ」にも感じられるのです。

プロの作曲家として自立していく自信と希望が次第に確かなものになりながらも、それが病によって閉ざされるかも知れないという絶望感がこの作品に渦巻いています。そして、その個人的な絶望感が最後にはより普遍的な「人間としての悲しみ」へと昇華されていくのです。

そして、その様な「悲しみ」にマイナルディとボルチアーニは徹底的に寄り添っているのです。

もちろん、シンフォニックに造形することで浮かび上がってくる「悲しみ」というものもありますから、どちらがいいとか言う話ではないでしょう。しかし、1950年に録音されたマイナルディの演奏なんて忘れ去られてしまっても不思議ではないので、こういう「アルペジョーネソナタ」もあるんだと言うことを紹介しておくことも意味あることでしょう。