FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

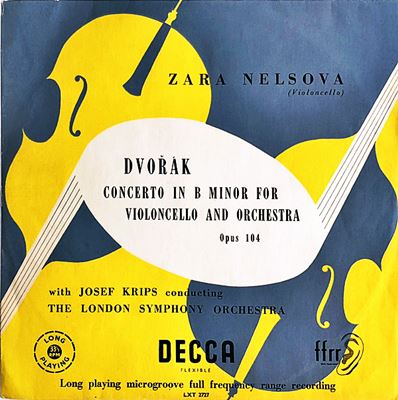

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

(Cell)ザラ・ネルソヴァ:ヨーゼフ・クリップス指揮、ロンドン交響楽団 1951年12月録音録音をダウンロード

- Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [1.Adagio]

- Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [2.Adagio ma non troppo]

- Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [3.Finale. Allegro moderato]

アメリカとボヘミヤという異なった血が混じり合って生まれた史上類をみない美人

この作品は今さら言うまでもなく、ドヴォルザークのアメリカ滞在時の作品であり、それはネイティブ・アメリカンズの音楽や黒人霊歌などに特徴的な5音音階の旋律法などによくあらわれています。しかし、それがただの異国趣味にとどまっていないのは、それらのアメリカ的な要素がドヴォルザークの故郷であるボヘミヤの音楽と見事に融合しているからです。

その事に関しては、芥川也寸志が「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っているのですが、まさに言い得て妙です。

そして、もう一つ指摘しておく必要があるのは、そう言うアメリカ的要素やボヘミヤ的要素はあくまでも「要素」であり、それらの民謡の旋律をそのまま使うというようなことは決してしていない事です。

この作品の主題がネイティブ・アメリカンズや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説が早い時期から囁かれていたのですが、その事はドヴォルザーク自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てた手紙の中で明確に否定しています。そしてし、そう言う民謡の旋律をそのまま拝借しなくても、この作品にはアメリカ民謡が持つ哀愁とボヘミヤ民謡が持つスラブ的な情熱が息づいているのです。

それから、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、それまでは頑なに2管編成を守ってきたドヴォルザークが、この作品においては控えめながらもチューバなどの低音を補強する金管楽器を追加していることです。

その事によって、この協奏曲には今までにない柔らかくて充実したハーモニーを生み出すことに成功しているのです。

- 第1楽章[1.Adagio]:

ヴァイオリン協奏曲ではかなり自由なスタイルをとっていたのですが、ここでは厳格なソナタ形式を採用しています。

序奏はなく、冒頭からクラリネットがつぶやくように第1主題を奏します。やがて、ホルンが美しい第2主題を呈示し力を強めた音楽が次第にディミヌエンドすると、独奏チェロが朗々と登場してきます。

その後、このチェロが第1主題をカデンツァ風に展開したり、第2主題を奏したり、さらにはアルペッジョになったりと多彩な姿で音楽を発展させていきます。

さらに展開部にはいると、今度は2倍に伸ばされた第1主題を全く異なった表情で歌い、それをカデンツァ風に展開していきます。

再現部では第2主題が再現されるのですが、独奏チェロもそれをすぐに引き継ぎます。やがて第1主題が総奏で力強くあらわれると独奏チェロはそれを発展させた、短いコーダで音楽は閉じられます。 - 第2楽章[2.Adagio ma non troppo]:

メロディーメーカーとしてのドヴォルザークの資質と歌う楽器としてのチェロの特質が見事に結びついた美しい緩徐楽章です。オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継いでいきます。

中間部では一転してティンパニーを伴う激しい楽想になるのですが、独奏チェロはすぐにほの暗い第2主題を歌い出します。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして op.82-1 (B.157-1)」によるものです。

やがて3本のホルンが第1主題を再現すると第3部に入り、独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏して、短いコーダは消えるように静かに終わります。 - 第3楽章[3.Finale. Allegro moderato]:

自由なロンド形式で書かれていて、黒人霊歌の旋律とボヘミヤの民族舞曲のリズムが巧みに用いられています。

低弦楽器の保持音の上でホルンから始まって様々な楽器によってロンド主題が受け継がれていくのですが、それを独奏チェロが完全な形で力強く奏することで登場します。

やがて、ややテンポを遅めたまどろむような主題や、モデラートによる民謡風の主題などがロンド形式に従って登場します。

そして、最後に第1主題が心暖まる回想という風情で思い出されるのですが、そこからティンパニーのトレモロによって急激に速度と音量を増して全曲が閉じられます。

女性らしい細やかさと暖かみあふれた演奏

ザラ・ネルソヴァという名前も今となっては多くの人の記憶から消えてしまっていることでしょう。ですから、彼女の録音(ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 作品19)を初めて紹介したときには、その経歴などに関しても少しばかり詳しく紹介しました。

封建的な時代が終わり、社会が近代に入ってもそれが「男社会」であることには大きな違いはありませんでした。とりわけ、クラシック音楽の世界などというものは最後の最後まで「男社会」であり続けました。

ウィーンフィルやベルリンフィルのように、女性を団員として迎え入れないことを「伝統」としていたオケも数多く存在していて、とりわけあのカラヤンが女性のクラリネット奏者をベルリンフィルに迎え入れようとして大混乱を引き起こしたのは有名な話です。

ですから、女性がクラシック音楽の世界でソリストとしてキャリアを築き上げていくというのは大変な困難が伴いました。そして、その困難を偉大な先駆者たちが切り開いていったのですが、チェロの世界の先駆者と言えばおそらくはこの「ザラ・ネルソヴァ」の名前が上がるでしょう。

しかしながら、そんな女性に対してついて回った形容詞が「男勝り」だったのですから、今もなおセクハラ行為がまかり通って騒ぎとなるのもやむを得ないのかもしれません。

ただし、そんなネルソヴァも地道な活動を積み重ねていく中で「The Cello Queen」と呼ばれるようになったのですから、彼女が切り開いた道は偉大だったと言わざるを得ません。

ところが、そんな彼女の名前がいつの間にか多くの人の記憶から消えていってしまったのは、そんな彼女のすぐ後に「ジャクリーヌ・デュ・プレ」という偉大な才能が登場したからでした。おそらく、ネルソヴァが切り開いた道がなければ、あれほども順調にデュ、プレがキャリアを積み上げていくことは出来なかったことでしょう。

そして、ネルソヴァ自身の思いがどのあたりにあったのかは分かりませんが、デュ・プレが輝きを増していった60年代の中頃には演奏活動よりは教育活動の方に力を入れるようになりました。

おそらく、そう言うことも相まって2000年まで長生きしたにもかかわらず多くの人の記憶から消えていってしまったのです。

私がネルソヴァの演奏を初めて聞いたのがラフマニノフのチェロ・ソナタだったのですが、その時の印象は「淡麗辛口のチェリスト」というものでした。

しかし、このドヴォルザークのコンチェルトでを聞くと、その時に感じたものとは雰囲気が随分と違って感じられました。確かに、べたついた甘さで誤魔化すことのない演奏であることには変わりはないのですが、それは辛口と言うよりは女性らしい細やかさと暖かみあふれた演奏だと感じられるのです。

全体としてはやや遅めのテンポ設定なのですが、その遅いテンポを採用することによって実に丁寧に歌い上げていて、それは例えてみれば、まるで綺麗な刺繍を丹念に編み上げていくような雰囲気が感じられるのです。

そう言う意味で言えば、デュ・プレのような、内面からほとばしり出るようエネルギー感は希薄であり、その事に物足りなさを覚える人もいるかもしれません。

しかし、この細やかで暖かみにあふれたスタイルこそがネルソヴァの持ち味だったような気がします。

それから、もう一つどうしても付け加えておきたいのは、50年代初頭というのはクリップスにとってはもっとも幸せな時代だったのだろうと言うことです。

冒頭の伸びやかで屈託のない前奏を聴くだけで、その後の鬱屈した思いをどこかに抱え込んだクリップスとは別人のように思えるのです。そして、その屈託のなさゆえに、そのオーケストラからは爽やかな風が吹き抜けていくボヘミヤの草原(いった事はないのですが・・・^^;)が想起され、それが細やかなネルソヴァのチェロと実に上手く噛み合っているのです。

録音も51年のモノラル録音なのですが、さすがは「Decca録音」だけあって、実に見事なクオリティです。

この時代の「Decca」はいろいろな意味でいい仕事をたくさんしたものです。