FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

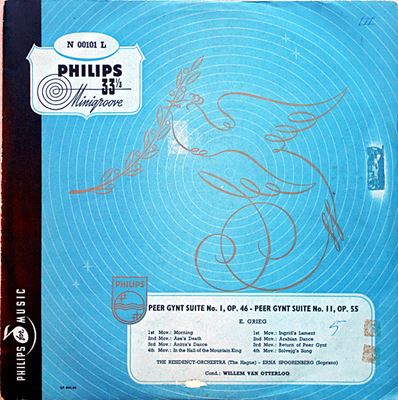

グリーグ:ペール・ギュント組曲 第1番 Op.46

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1950年12月30日録音をダウンロード

- Grieg:Peer Gyn Suite1, Op46 [1.Morning Mood]

- Grieg:Peer Gyn Suite1, Op46 [2.Ase's Death]

- Grieg:Peer Gyn Suite1, Op46 [3.Anitra's Dance]

- Grieg:Peer Gyn Suite1, Op46 [4.In the Hall of the Mountain King]

今では組曲の方が有名になってしまいました。

イプセンが書いた詩劇「ペールギュント」はノルウェーに古くから伝わる民話を素材としていますが、簡単に言えば、とんでもない身勝手な男とそんな馬鹿な男を支えて待ち続ける純情な女の物語です。

ワーグナーなんかが典型なのですが、どうもこういう「とんでもない男の身勝手」というモチーフが西洋人は好きなようです。

登場するのは道楽の果てに財産を使い果たした馬鹿親父を持つ大ボラふきのペールと、そんな馬鹿息子を溺愛する馬鹿母のオーゼです。(凄い一家です^^;)

そして、そんなペールに心を寄せる「純情な娘・・・ソルヴェイグ」がこの物語の主要な登場人物です。

物語はペールの波乱に満ちた人生を縦糸に、そんなペールを信じて待ち続けるソルヴェイグを横糸として展開されていきます。

ペールはソルヴェイグという恋人がいながら幼なじみだったイングリットを結婚式の場から奪って逃げたり、国際的な山師となってモロッコの皇帝の財宝をだまし取ったり、カリフォルニアで大金持ちになったりします。

しかし、せっかく奪ったイングリッドなのにあきて捨ててしまったために山の魔物に酷い目にあわされたり、だまし取った財宝を色仕掛け(アニトラのお踊り)でだましたられたり、せっかくの財宝も船が難破して全て失ったりしてしまいます。

そしてようやくにして帰り着いた故郷では盲目になりながらもソルヴェイグが彼の帰りを待ち続け、そんなソルヴェイグに許しを請いながら安らかな最期を迎えるというお話です。(何という荒っぽいあらすじ・・・_(_^_)_ ゴメンチャイ)

グリーグはそんなとんでもないお話に音楽をつけるのは心がすすまなかったようですが、頼まれると嫌といえない性格だったのか、苦労しながら28曲の音楽を作曲します。そして、その28曲の中から4曲ずつ「お気に入り」を抜き出し、オーケストレーションなどを手直しして1888年に第1組曲、1892年に第2組曲を作曲します。

現在では本家の詩劇の方はほとんど読まれることもなく、そのために全曲版の方も滅多に演奏されません。

しかし、組曲の方は見方によっては4楽章構成の交響曲のように見えなくもない(見えないか・・・^^;)まとまりの良さもあって、現在ではグリーグを代表する作品としてよくコンサートでも取り上げられます。

第1組曲

- 前奏曲「朝の気分」 第4幕の前奏曲(No.13)

- 「オーゼの死」 第3幕前奏曲・第3幕第4場(No.12)

- 「アニトラの踊り」 第4幕第6場(No.16)

- 「山の魔王の宮殿にて」 第2幕第6場の開始(No.8)

第2組曲

- 前奏曲「花嫁の略奪とイングリッドの嘆き」 第2幕の前奏曲(No.4)

- 「アラビアの踊り』 第4幕第6場(No.15)

- 前奏曲「ペールギュントの帰郷」 第5幕の前奏曲(No.21)

- 「ソルヴェイグの歌」 第5幕第5場(No.23)

グリーグの音楽にそれなりのシンパシーを感じていたのでしょうか

私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいささか驚かされました。

昔の指揮者というのは、「何でも注文があれば振らせていただきます!」という今風の指揮者とは違って、自分の気に入った作品だけにレパートリーを絞る人が多かったのです。それだけに、グリーグの作品をこれだけ録音していたというのは、彼の芸域の広さと言うよりは、グリーグの音楽にそれなりのシンパシーを感じていた証拠かもしれません。

聞いてみて、面白いのはやはり「ペール・ギュント組曲」です。

何故ならば、その音悪は一般的な「ペール・ギュント組曲」と較べてみればかなり異色だからです。何よりも低声部を分厚く鳴らせたその響きで描かれていく物語は「北欧の物語」と言うよりはまるで「ゲルマンの森」の中で繰り広げられるような雰囲気です。

もっとも、あの有名な「朝の気分」の場面はサハラ砂漠だと言うことですから、何も物語の全てが北欧が展開するわけではないのですが、オッテルローのこの響きで聞かされるとまるでゲルマン神話を聞くような思いになります。

それから、組曲版では省かれてしまうことが多い「ソルヴェイグの歌」のソプラノ独唱もここでは省かれていません。「エルナ・スプーレンバーグ」というソプラノはあまり聞かない名前なのですが、その素朴さを感じさせる歌い回しは悪くはありません。

それと比べると、「ノルウェー舞曲」の方は随分とスッキリとしたひいきで造形されています。

そのあたりも、オッテルローなりの作品解釈に基づいてオケの響きをコントロールしていることが分かります。

ただし、このあたりは「録音」の問題もあるので軽々しくは断定できないのですが、これくらい違いがあれば、やはり作品にあった響きをオッテルローが要求していたことは間違いないでしょう。

「弦楽のための2つの悲しき旋律」はその中間あたりという感じで、真っ当と言えば一番真っ当な響きなのですが、それでも昨今の薄味のオケと較べれば随分と分厚い響きで造形しています。

西洋音楽というものは、あくまでも低声部が基本で、その土台の上に響きが積み重なっていくものだと思うので、わたしなどはこういう響きを聞くと嬉しくなってしまうのです。