FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

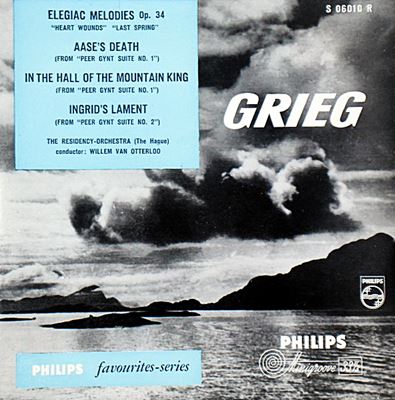

グリーグ:弦楽のための「2つの悲しき旋律」Op.34

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1951年6月4日録音をダウンロード

指揮者としての顔見せのための作品だったのでしょうか?

この作品は作品33の歌曲集から2曲を抜粋して管弦楽用に編曲したものです。

その背景には、その年に彼がベルゲンのオーケストラの指揮者を引き受けたために、その顔見せのための作品を必要としたからでした。

ちなみに、作品33の歌曲はノルウェーの農民詩人ヴィニエの詩に基づいた作品で、それが郷土色豊かな地方の言語で書かれていたことがグリーグを大いに魅了したようなのです。このあたりの事情は外国の人間にはピンとこないのですが、当時のノルウェーの都会で使われていた言語はデンマーク語の強い影響を受けていたらしくて、民族音楽の創作を目指していたグリーグにはその事が我慢ならぬものと感じられたようなのです。

ちなみにこの2曲は以下の作品が原曲となっています。

- 第1曲:作品33の3「傷ついた心」

- 第2曲:作品33の2「春」

グリーグの音楽にそれなりのシンパシーを感じていたのでしょうか

私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいささか驚かされました。

昔の指揮者というのは、「何でも注文があれば振らせていただきます!」という今風の指揮者とは違って、自分の気に入った作品だけにレパートリーを絞る人が多かったのです。それだけに、グリーグの作品をこれだけ録音していたというのは、彼の芸域の広さと言うよりは、グリーグの音楽にそれなりのシンパシーを感じていた証拠かもしれません。

聞いてみて、面白いのはやはり「ペール・ギュント組曲」です。

何故ならば、その音悪は一般的な「ペール・ギュント組曲」と較べてみればかなり異色だからです。何よりも低声部を分厚く鳴らせたその響きで描かれていく物語は「北欧の物語」と言うよりはまるで「ゲルマンの森」の中で繰り広げられるような雰囲気です。

もっとも、あの有名な「朝の気分」の場面はサハラ砂漠だと言うことですから、何も物語の全てが北欧が展開するわけではないのですが、オッテルローのこの響きで聞かされるとまるでゲルマン神話を聞くような思いになります。

それから、組曲版では省かれてしまうことが多い「ソルヴェイグの歌」のソプラノ独唱もここでは省かれていません。「エルナ・スプーレンバーグ」というソプラノはあまり聞かない名前なのですが、その素朴さを感じさせる歌い回しは悪くはありません。

それと比べると、「ノルウェー舞曲」の方は随分とスッキリとしたひいきで造形されています。

そのあたりも、オッテルローなりの作品解釈に基づいてオケの響きをコントロールしていることが分かります。

ただし、このあたりは「録音」の問題もあるので軽々しくは断定できないのですが、これくらい違いがあれば、やはり作品にあった響きをオッテルローが要求していたことは間違いないでしょう。

「弦楽のための2つの悲しき旋律」はその中間あたりという感じで、真っ当と言えば一番真っ当な響きなのですが、それでも昨今の薄味のオケと較べれば随分と分厚い響きで造形しています。

西洋音楽というものは、あくまでも低声部が基本で、その土台の上に響きが積み重なっていくものだと思うので、わたしなどはこういう響きを聞くと嬉しくなってしまうのです。