FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

ウェーバー:交響曲第1番ハ長調 Op.19

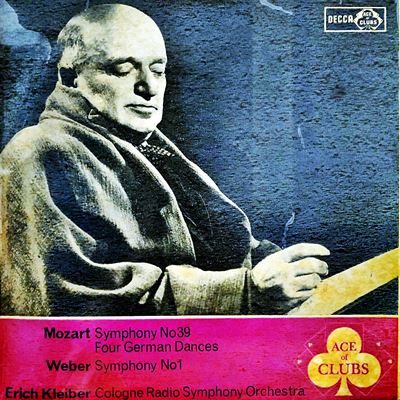

エーリッヒ・クライバー指揮 ケルン放送交響楽団 1956年1月録音をダウンロード

- Weber:Symphony No.1 in C major, Op.19 [1.Allegro con fuoco]

- Weber:Symphony No.1 in C major, Op.19 [2.Andante]

- Weber:Symphony No.1 in C major, Op.19 [3.Scherzo: Presto]

- Weber:Symphony No.1 in C major, Op.19 [4.Finale. Presto]

若書き故のチャレンジ精神をくみ取ることが出来る

ウェーバーの交響曲というのは、おそらくは多くの人にとってはピンとこない存在でしょう。正直言って、私にとってもサヴァリッシュがバイエルン放送交響楽団と録音した一枚は記憶にあるのですが、あまりピンと来た記憶はありません。

聞けば分かるように、その交響曲はブラームスのように、ベートーベンの不滅の9曲を受け継ごうなどと言う大それた志を持った作品ではありません。

彼が書いた二つの交響曲は、ともに20歳のウェーバーが指揮者を務めていたヴュルテンベルク公爵家の管弦楽団で演奏する必要に迫られて書いたものでした。残された記録によると第1番の交響曲は1806年の12月14日に書き始めて翌年の1月2日に完成させています。続く第2番に至っては1807年1月22日に作曲を開始して1月28日には完成させているのです。

驚くべき「早書き」と言わざるを得ませんし、何処かモーツァルトっぽい雰囲気がただよいます。

実際、その交響曲はハイドンからベートーベンへとつながっていた交響曲の王道からは外れていて、その雰囲気はあとを継ぐものの無かったモーツァルトの交響曲を連想させるような雰囲気があります。

オーケストラというものはその源流を辿っていけば、コレッリあたりを源流とする弦楽器を中心とした純粋器楽を演奏する組織としてスタートしたものと、オペラの伴奏を務めるためにスタートしたものに行き着きます。純粋器楽の演奏体としては、その後ハイドンからベートーベンへと受け継がれて一つの頂点を極めました。

それに対して、オペラの伴奏を務める演奏体としての性格を持ったオーケストラを前提として交響曲を仕上げたのは間違いなくモーツァルトでした。モーツァルト演奏の難しさは書かれているスコアを忠実に再現するだけでは不十分だというところにあるのですが、それは純粋器楽と言えどもその背景にオペラ的な要素が詰まっているからであって、そのドラマ性のようなものを引き出せなければ聞くものに満足感を与えることが出来ないからでしょう。

そして、思い切った言い方を許していただけるならば、この二つの源流を持ったオーケストラが密やかに融合していく端緒を切り開いたのがウェーバーだったと言ってもいいと思います。それは、具体的に言えばあくまでも弦楽器が主役だったオーケストラ音楽における管楽器の地位を飛躍的に高めていったことです。

そして、その試みはこの若書きの交響曲においてもチャレンジが為されているように聞こえます。

しかしながら、これを書いたウェーバーは自分は交響曲のような形式よりはオペラの方にこそ向いていると自覚したのかもしれません。やはり、彼にとってオーケストラというのは純粋器楽を演奏するものよりはドラマを描き出すものとして扱う方が向いていたのでしょう。

そして、その試みは、例えばメンデルスゾーンの「夏の夜の夢」などにおいて完成されていきます。あの序曲の冒頭部分おける妖精たちが飛びかうシーンや、最後に朝陽にとけていくシーンを聞くとき、二つの源流を持ったオーケストラが融合してロマン派の次時代を担っていく全く新しいスタイルのオーケストラが誕生したことを世に告げたのです。

そして、その基礎を作ったのは疑いもなくウェーバーでしたし、彼が「魔弾の射手」で辿り着いた全く新しい管弦楽法は古典派に続く新しい時代を切り開いたものでした。

そう言う観点で、とりわけこの第1番の交響曲を聴き直せば、若書き故のチャレンジ精神をくみ取ることが出来るのではないでしょうか。

私の魂はドイツとともにある

この作品の演奏については、比較対照できるほどの視聴経験がないのであまり断定的なことはいえないのですが、それでも、エーリッヒ・クライバーがこの作品を録音してくれていたことに感謝せざるを得ません。それも、

さらに言えば、なかなかピンとくることのなかったこの作品の魅力をエーリッヒによって初めて教えてもらったような気がしました。

ただし、この録音がベルリンやウィーンのオケではなくて、ケルンのオケを使って行われたことには複雑な思いを禁じ得ません。

エーリッヒはユダヤ系ではないドイツ人としては珍しく、ナチスへの抗議としてドイツを離れた数少ない人物でした。それは、歴史的に見れば大いに賞賛に値する行動だったのですが、戦後のドイツではそう言う「勇気ある行動」をとったドイツ人に対しては陰湿な行動がとられるようになっていきました。

それは音楽の分野だけでなく、文学の分野でも同様で、例えば「反ナチ」の姿勢を鮮明にして連合国側に積極的に協力したトーマス・マンなどは「祖国ドイツを裏切った人物」のような扱いを受けました。

同じように、積極的に連合国側に協力した人物として「リリー・マルレーン」で有名なマレーネ・ディートリヒがいるのですが、1960年に念願の故郷ドイツでの公演を行ったときに「裏切り者」と罵声を浴びせられています。

それは、彼女の心に深い傷を与え、彼女は晩年のコンサートでは最後に必ず「お母さん私を許してくれますか」を歌ったという話を聞きました。

お母さん 私を許してくれますか?

お母さん まだ忘れてはくれないのですか?

お母さん 私を許してくれますか?

私のしたことを

故郷は 私を許してくれますか?

故郷は まだ忘れてはくれないのですか?

故郷は 私を許してくれますか?

私のしたことを

涙なくしては聞けない歌でした。

エーリッヒはこれほどに酷い仕打ちは受けなかったのですが、それでも、戦後ドイツに復帰して行った演奏会には悪意に満ちた批評があふれかえりました。そんなエーリッヒに対して唯一好意的だったのはフルトヴェングラーだけだったそうです。

そして、彼は基本的にドイツでの演奏活動を縮小し、コンセルトヘボウとの活動が多くなり、ドイツではこのケルンとのオケとの活動がメインとなっていきます。

そんなエーリッヒが、このウェーバーの交響曲をわざわざスタジオ録音としてケルンのオケと取り組んだのは、「それでも私の魂はドイツとともにある」と言うことを無言の内に語っているように聞こえるのは穿ちすぎでしょうか。