FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

ハンス・スワロフスキー指揮 ウィーン交響楽団 1957年1月2日録音をダウンロード

- Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [1.Andante - Allegro, ma non troppo - Piu moto]

- Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [2.Andante con moto]

- Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [3.Scherzo. Allegro vivace - Trio]

- Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [4.Allegro vivace]

ベートーベン的な「交響曲への道」にチャレンジしたファースト・シンフォニー

天才というものは、普通の人々から抜きんでているから天才なのであって、それ故に「理解されない」という宿命がつきまといます。それがわずか30年足らずの人生しか許されなかったとなれば、時代がその天才に追いつく前に一生を終えてしまいます。

シューベルトはわずか31年の人生にも関わらず多くの作品を残してくれましたが、それらの大部分は親しい友人達の間で演奏されるにとどまりました。

彼の作品の主要な部分が声楽曲や室内楽曲で占められているのはそのためです。

言ってみれば、プロの音楽家と言うよりはアマチュアのような存在で一生を終えた人です。もちろん彼はアマチュア的存在で良しとしていたわけではなく、常にプロの作曲家として自立することを目指していました。

しかし世間に認められるには彼はあまりにも前を走りすぎていました。

もっとも同時代を生きたベートーベンは「シューベルトの裡には神聖な炎がある」と言ったそうですが、その認識が一般のものになるにはまだまだ時間が必要でした。

そんなシューベルトにウィーンの楽友協会が新作の演奏を行う用意があることをほのめかします。

それは正式な依頼ではなかったようですが、シューベルトにとってはプロの音楽家としてのスタートをきる第1歩と感じたようです。彼は持てる力の全てをそそぎ込んで一曲のハ長調交響曲を楽友協会に提出しました。

しかし、楽友協会はその規模の大きさに嫌気がさしたのか練習にかけることもなくこの作品を黙殺してしまいます。

今のようにマーラーやブルックナーの交響曲が日常茶飯事のように演奏される時代から見れば、彼のハ長調交響曲はそんなに規模の大きな作品とは感じませんが、19世紀の初頭にあってはそれは標準サイズからはかなりはみ出た存在だったようです。

やむなくシューベルトは16年前の作品でまだ一度も演奏されていないもう一つのハ長調交響曲(第6番)を提出します。

こちらは当時のスタンダードな規模だったために楽友協会もこれを受け入れて演奏会で演奏されました。しかし、その時にはすでにシューベルがこの世を去ってからすでに一ヶ月の時がたってのことでした。

この大ハ長調の交響曲はシューベルトにとっては輝かしいデビュー作品になるはずであり、その意味では彼にとっては第1番の交響曲になる予定でした。

もちろんそれ以前にも多くの交響曲を作曲していますが、シューベルト自身はそれらを習作の域を出ないものと考えていたようです。

その自信作が完全に黙殺されて幾ばくもなくこの世を去ったシューベルトこそは「理解されなかった天才の悲劇」の典型的存在だと言えます。

しかし、天才と独りよがりの違いは、その様にしてこの世を去ったとしても必ず時間というフィルターが彼の作品をすくい取っていくところにあります。この交響曲もシューマンによって再発見され、メンデルスゾーンの手によって1839年3月21日に初演が行われ成功をおさめます。

それにしても時代を先駆けた作品が一般の人々に受け入れられるためには、シューベルト→シューマン→メンデルスゾーンというリレーが必要だったわけです。

これほど豪華なリレーでこの世に出た作品は他にはないでしょうから、それをもって不当な扱いへの報いとしたのかもしれません。

- 第1楽章:Andante - Allegro, ma non troppo - Piu moto

冒頭、2本のホルンによって主題が奏されるのですが、これが8小節を「3+3+2」としたもので、最後の2小節がエコーのように響くという不思議な魅力をもっています。

また、この主題の中の3度上行のモティーフが至るところで使われることによって作品全体をまとめる働きもしています。 - 第2楽章:Andante con moto

チェロやコントラバスというベースラインが絶妙に揺れ動く中でオーボエのソロが見事な歌を歌います。ベートーベン的な世界を求めながらも、そこにシューベルトならではの「歌」の世界が抑えきれずにあふれ出たという風情です。

そして、シューベルトには申し訳ない話かも知れませんが、それ故に聞き手にとっては最も美しく響く音楽でもあります。 - 第3楽章:Scherzo. Allegro vivace - Trio

同じスケルツォでも、ベートーベンのような諧謔さではなくて親しみやすい舞曲的性格が強い音楽になっています。 - 第4楽章:Allegro vivace

「天国的な長さ」とシューマンによって評された特徴が最もよくあらわれているのがこの楽章です。

第1主題に含まれる2つの音型が楽章の全体を通して休みなく反復されるので、それがその様な感覚をもたらす要因となっています。

しかし、それこそがベートーベン的な「交響曲への道」を求めていたシューベルトの挑戦の表れだったと言えます。

推進力にあふれた直線的な造形

グルダの「怪演(^^;)」を紹介したときに、指揮者のハンス・スワロフスキーに注目したコメントをいただきました。

グルダの録音の中でも何故この演奏が際立って”奇矯”なのか?・・・については、今となっては判りませんが、一つには指揮を執っているスワロフスキーの影響もあったのかも知れません。スワロフスキーにはモーツアルトの手稿、手紙などの研究からモーツアルトのピアノ曲演奏における”アドリブ”について色々例を挙げた考察があるそうです・・・・例えば、曰く、

「もちろん、モーツアルトも、協奏曲で(独奏が休止していて)オーケストラが演奏されているときには、彼に振り当てられた通奏低音をピアノによってアドリブ演奏したので、独奏楽器は休んでいる暇がなかった。こうした習慣がなくなったことが協奏曲像を本質的に変えてしまった・・・ハンス・スワロフスキー」

このコメントを拝見して、そうか、ハンス・スワロフスキーか!と思いついた次第です。

ハンス・スワロフスキーと言えば私の中では指揮者としてよりは、ウィーン国立音楽大学指揮科の教授としてクラウディオ・アバドやマリス・ヤンソンス、ズービン・メータ、アダム・フィッシャー等の優秀な指揮者を育てた「名教師」としてインプットされています。それが原因だったのかどうかは今となっては私の中でもはっきりしないのですが、気がつけば彼の録音を一つも紹介していないことに気づきました。

もちろん、「指揮者」というものが「教育」によって養成することが可能なのかという根本的な疑問はあるのですが、少なくとも彼は「指揮法」というものを「言語」によって解き明かす能力は高かったことは間違いないようです。

ある人の言によれば、「文化とは言語によって分かち伝えることが出来るもの」でなければいけないらしいです。それが不可能ならば、そもそもその行為が「文化」の名に値しないものだと言うのです。そして、値するものでありながらそれが不可能だと主張するならば、それは指導する側の怠惰以外の何ものでもないと断罪していました。

まあ、異論はあるでしょうが、一聴には値する考え方だと思います。

ちなみに、その「ある人」というのはスポーツ関係の指導を行っている私の知り合いで、スポーツの世界では言語よりも感覚が優先され、それを土台にした歪んだ精神論がまかり通っている事への批判としての言葉でした。

そう言えば、作家の司馬遼太郎は戦前の日本の軍隊のあり方を批判して「精神主義と根性主義は無能者の隠れ蓑」だと喝破していました。

そう考えれば、ハンス・スワロフスキーという指揮者は、言語によって分かち伝えることがほとんど不可能と思われる指揮というものの本質を、徹底的に論理的に追求した人だったのかもしれません。

しかしながら、時は流れて、彼の教え子であったクラウディオ・アバドやマリス・ヤンソンスも鬼籍には入り、ズービン・メータも今ひとつパッとしない状況なので、その流れの中でハンス・スワロフスキーの名前はますます忘却の彼方に消えつつあるように見えます。

もっとも、今まで彼の録音を一つも取り上げてこなかった私が偉そうなことをいえる筋合いではないのですが、そこはさておき、彼が残した録音にも日を当てるのがこのようなサイトの役割だろうと言うことで、取りあえずはシューベルトの交響曲を二つ紹介したいと思います。

最初に正直に申し上げておかなければいけないのですが、協奏曲の伴奏でないスワロフスキーの録音をじっくり聞いたのはこれが初めてでした。(^^;

そして、その最初の感想は推進力にあふれた直線的な造形でありながら、いわゆるアメリカ的なザッハリヒカイトな演奏とは少し雰囲気が違うなと言うことでした。非常に手堅い指揮ぶりで、一見すると何もしていないように見えながら、聞き進んでいくうちにジワジワと盛り上がってくるような雰囲気があって、それはまさにアバドの演奏と非常によく似ているなと思いました。

もっとも、言うまでもないことなのですが、順番は逆であって、まさにアバドの音楽作りの根っこにはスワロフスキーの教えがあったことがはっきりと感じ取れるのです。

とりわけ「未完成」の方にその様な雰囲気が強く感じられます。

それと比べると、「ザ・グレート」の方は、とりわけ第1楽章などはあれよあれよという間に終わってしまうような雰囲気で、もう少しじっくりと腰を据えてくれてもいいのかなとは思いました。しかし、強固な造形感に支えられた推進力あふれる音楽作りはは十分に魅力的だといえます。

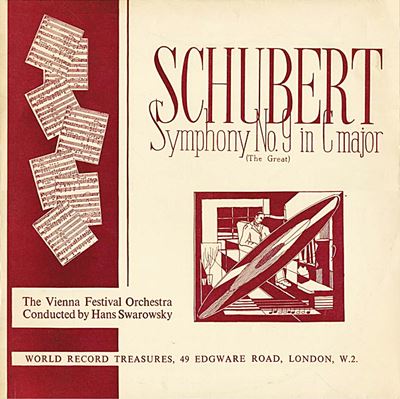

なお、「ザ・グレート」のレコードのジャケットはオーケストラが「Vienna Festival Orchestra」となっていますが、その実態は「ウィーン交響楽団 」で間違いないようです。

それから、1957年の録音にもかかわらず、私が持っている音源はどうやらモノラルのようです。もしかしたらステレオ音源もあるのかもしれませんが、おそらく基本的にはモノラルで録音されたものだと思われます。

と言うことで、この指揮者に関してももう少しフォローしていく必要があるようです。