FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

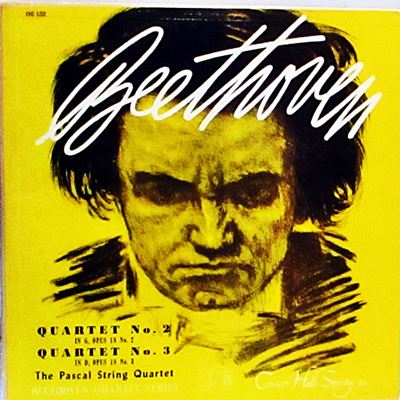

ベートーベン:弦楽四重奏曲第2番 ト長調 OP.18-2「挨拶」

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音をダウンロード

- Beethoven:String Quartet No.2 in G major Op.18-2 [1.Allegro]

- Beethoven:String Quartet No.2 in G major Op.18-2 [2.Adagio cantabile]

- Beethoven:String Quartet No.2 in G major Op.18-2 [3.Scherzo. Allegro]

- Beethoven:String Quartet No.2 in G major Op.18-2 [4.Allegro molto, quasi Presto]

ベートーベンの心の内面をたどる

ベートーベンの創作時期を前期・中期・後期と分けて考えるのは一般的です。ハイドンやモーツァルトが築き上げた「高み」からスタートして、その「高み」の継承者として創作活動をスタートさせた「前期」、そして、その「高み」を上り詰めた極点において真にベートーベンらしい己の音楽を語り始めた「中期」、やがて語り尽くすべき己を全て出力しきったかのような消耗感を克服し、古典派のスタイルの中では誰も想像もしなかったような深い瞑想と幻想性にあふれる世界に分け入った「後期」という区分です。

ベートーベンという人はあらゆるジャンルの音楽を書いた人ですが、交響曲とピアノソナタ、そして弦楽四重奏はその生涯を通じて書き続けました。とりわけ、弦楽四重奏というジャンルは第10番「ハープ」と第11番「セリオーソ」が中期から後期への過渡的な性格を持っていることをのぞけば、その他の作品は上で述べたそれぞれの創作時期に截然と分類することができます。さらに、弦楽四重奏というのは最も「聞き手」を意識しないですむという性格を持っていますから、それぞれの創作時期を特徴づける性格が明確に刻印されています。

そういう意味では、彼がその生涯において書き残した16曲の弦楽四重奏曲を聞き通すと言うことは、ベートーベンという稀代の天才の一番奥深いところにある心の内面をたどることに他なりません。

<前期の6作品>

弦楽四重奏曲という形式を完成させたのは言うまでもなくハイドンでありモーツァルトです。彼らは、単なるディヴェルティメント的な性格しか持っていなかったこの形式を、個人の心の内面を語る最もシリアスな音楽形式へと高めていきました。ベートーベンがこの形式の創作のスタートラインとしたのは、このハイドンやモーツァルトが到達した終着点だったのです。

ベートーベンがこのジャンルの作品を初めて世に問うたのは30才になろうとする頃です。この時までに、彼は室内楽の分野では多くのピアノ・トリオと弦楽三重奏曲、三つのヴァイオリン・ソナタ、二つのチェロ・ソナタ、さらに様々な楽器の組み合わせによる四重奏や五重奏を書いています。ですから、作品番号18として6曲がまとめられている最初の弦楽四重奏曲は、その様な作曲家としての営為の成果を問うものとして、まさに「満を持して」発表されました。

弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調 OP.18-1

全6曲の中ではおそらく2番目に創作されたものだと言われています。しかし、第1楽章の堂々たる音楽を聞けば、何故にベートーベンがこの作品を「第1番」とナンバリングしたのかが分かります。

最初の2小節で提示される動機を材料にして緊密に全体をくみ上げていく手法は後のベートーベンのすすみ行く方向性をはっきりと暗示しています。また、深い情緒をたたえた第2楽章も「ぼくはロメオとジュリエットの墓場の場面を考えていた」と述べたように、若きベートーベンの憂愁をうかがわせるものであり、まさにこのジャンルのスタートを飾るに相応しい作品に仕上がっています。

弦楽四重奏曲第2番 ト長調 OP.18-2「挨拶」

全6曲の中では3番目に完成されたものだと言われています。第1楽章の主題がまるで「挨拶」をかわしているかのように聞こえるために、それが作品のニックネームとなっています。

弦楽四重奏曲第3番 ニ長調 OP.18-3

ベートーベンが完成させた最初の弦楽四重奏曲だと言われています。全6曲の中では最も明るさと幸福感に満ちた作品ですが、それは、ウィーンに出てきて音楽家としての新たなスタートを切った青年ベートーベンの希望に満ちた心象風景の反映だろうと言われています。

弦楽四重奏曲第4番 ハ短調 OP.18-4

作品番号18の6曲の中では最も最後に完成された作品だと言われています。そして、最後だからと言うわけではないのですが、疑いもなくこの全6曲の中では最も高い完成度を誇っているのがこの作品です。

モーツァルトにとってト短調というのが特別な意味を持った調性だったように、ベートーベンにとってはハ短調というのは特別なものでした。ベートーベンがこの調性を採用するときは音楽は劇的な性格の中に悲劇的な美しさを内包するものとなりました。そして、おそらくはこの調性に彼が求めていたものを初めてしっかりとした形で実現したのがこの作品だったと言えます。

弦楽四重奏曲第5番 イ長調 OP.18-5

全6曲の中では4番目に作曲されたものですが、聞けば分かるようにモーツァルトの音楽を連想させるような音楽で、とりわけ第2楽章のメヌエットはまるでモーツァルト聴いているかのような錯覚に陥ります。そういう意味では最もベートーベンらしくない作品なのですが、聞いていて実に楽しい気分させてくれると言うことでは悪くない作品です。

弦楽四重奏曲第6番 変ロ長調 OP.18-6

全6曲の中では5番目の作品というのが痛切ですが、番号通り最後の作品と見る人もいます。全体としては初期作品に共通する「明るさ」が全曲を支配しているのですが、第4楽章の冒頭に「ラ・マリンコニア(メランコリー)」と題された長大な序奏がつくのが特徴です。

ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している

恥ずかしながら、「パスカル弦楽四重奏団」という存在は私の視野には全く入っていませんでした。ですから、最初にこの団体について少しばかり紹介させてください。

まず、この団体なのですが、ヴィオラ奏者である「レオン・パスカル」の名前をとって団体名としているのは非常に珍しいのではないでしょうか。

こういうカルテットで個人名をそのまま団体名にするときはほとんどがファースト・ヴァイオリン奏者の名前持ってくることがほとんどです。何故ならば、ファースト・ヴァイオリン奏者がその団体の主催者であったり、音楽的にリーダーである場合が一般的だからです。

古いところでは「カルヴェ四重奏団」とか「レナー四重奏団」などは、それぞれファースト・ヴァイオリン奏者の「ジョゼフ・カルヴェ」「イエネー・レナー」の名前を団体名に冠しています。

それ以外にも、「バリリ四重奏団(ワルター・バリリ)」「バルヒェット四重奏団(ラインホルト・バルヒェット)」「パレナン弦楽四重奏団(ジャック・パレナン)「ブッシュ弦楽四重奏団(アドルフ・ブッシュ)」という感じです。

ですから、この「パスカル弦楽四重奏団」のようにヴィオラ奏者の名前を団体名に冠しているというのは非常に珍しいといえます。

ただし、このヴィオラ奏者である「レオン・パスカル」は伝説のカルテットとも言うべき「カルヴェ四重奏団」のヴィオラ奏者として長く活躍したという経歴を持っていますし、この団体そのものがこの「レオン・パスカル」の呼びかけで結成されたという経緯もありますから、こういうネーミングになったのでしょう。

しかしながら、彼らの演奏を聞けば決してファースト・ヴァイオリン主導の古いタイプの団体ではないのですが、それでも音楽的にはファースト・ヴァイオリン奏者である「ジャック・デュモン」が大黒柱であったことは間違いないようです。

この「パスカル弦楽四重奏団」はドイツ占領下のフランス(より正確に言えばイタリア軍占領下)のマルセイユで1941年に結成されました。彼らが活動の場をイタリア軍の支配下にあるマルセイユを選んだのは、ヴィシー政権やドイツ軍占領地域と較べてより自由が保障されていたからのようです。そして、1944年にパリが解放されると、かれらもパリに移動してフランス放送に所属する団体として活発に活動をはじめます。

おそらく、この放送局に所属する団体と言うことが彼らの音楽を大きく特徴づける要因となったようです。何故ならば、彼らは放送局に所属することで安定した生活が保障されたのですが、それと引き替えに放送局から求められる作品は必ず演奏しなければいけなかったからです。

ですから、「パスカル弦楽四重奏団」は結果として「ヴィヴァルディからショスタコーヴィチまで」と言われるほどの守備範囲の広い団体となりました。

さらに、公共の電波でその演奏は広く公開される訳ですから、その演奏クオリティもどんどん磨きがかかるようになっていったようです。その面においては、何といってもファースト・ヴァイオリンのジャック・デュモンの力によるところは大きかったようです。彼の艶やかでありながら明るさを失わない響きはこの団体の音色を決定づけていますし、さらには常に姿勢を崩さない背筋がピンと伸びた音楽作りにも彼の姿勢が強く反映しています。

ですから、レオン・パスカルが1969年になくなっても、ジャック・デュモンは新しいメンバーを加えてカルテットを存続させるのですが、そのジャック・デュモン自身が1973年に亡くなると同時にこの団体が解散せざるを得なくなったのは仕方のないことだったのでしょう。

とまあ、ざっと概略を述べればそう言う団体だったわけですが、その活動のピークは1950年代だったようです。

とりわけ1952年に集中的に録音されたベートーベンの弦楽四重奏曲の全曲録音は彼らを代表する録音と言っていいようです。

そう言えば、これとほぼ同じ時期に、海の向こうのアメリカではブダペスト弦楽四重奏団による全集が録音されているのですが、さすがにあそこまでのカミソリのような切れ味はありません。しかし、こんな言い方をすると失礼になるかもしれないのですが、この時代のフランスのカルテットとしては信じられないくらいに演奏精度も高く、さらには新即物主義という新しい潮流をもしっかりと見すえた音楽作りになっています。

そして、フランスのカルテットだなと思うのは、その音色は常に明るくて艶やかさを失わないことであり、さらには歌うべきところの歌い回しはさすがはフランスのカルテット!と感心させられます。それは、例えば一番最初の弦楽四重奏曲第1番のアダージョ楽章を聞くだけで納得できるはずです。

ただし、念のために付け加えておきますが、演奏全体はその様な情に流されたようなベートーベンにはなっていません。「情」の部分は「情」として歌い回しながらも、全体としてはベートーベンらしいしっかりとした骨組みで構築されています。ただし、人によっては何処までいっても明るさを失わない響きは、とりわけ後期の作品群では不満を感じる向きがあるかもしれません。つまりは、もう少し陰影というか、明と暗の対比というか、そう言う「深み」のようなものが欲しくなるかもしれません。

しかし、じっくりと聞いてみれば、彼らは最初からその様なベートーベン像は求めていないことにも気づかされます。

つまりは、ラテン的な気質を持ったフランスからゲルマン的なベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示しているのがこの録音なのです。

そう言う意味でも、これは実に興味深くもあり、価値の高い録音だといえます。

さらに、もう一つ特記しておくべきは、この録音はアメリカの「コンサート・ホール・ソサエティ」によって行われたと言うことです。このアメリカのレーベルは会員制の通信販売という戦力で規模を拡大したレーベルだったのですが、コストを抑えるためにヨーロッパでの録音はヨーロッパのレーベルに丸投げをすることが多かったようです。想像にしか過ぎませんが、52年のモノラル録音としては非常にクオリティが高いので、もしかしたらDeccaあたりに丸投げしたのではないかと思われるほどに優秀です。

それにしても、隣接権の保護期間を70年に延長するという改悪をしくれたおかげで過去の録音に目が向くようになったのですが、そこは驚くほどにお宝が眠っている世界のようなのです。

まさに掘れば掘るほどお宝が出てくる感じです。