FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

ディーリアス:春を告げるかっこうを聞いて

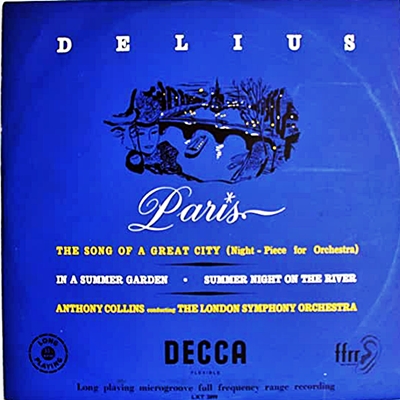

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン新交響楽団 1953年2月23日~2日5録音をダウンロード

田園での生活を生涯の憧れと感じるイギリス人の感性にマッチする音楽

イギリスは音楽を旺盛に消費する国でしたが、長きにわたって生産する国ではありませんでした。そんな長き欠落の時代に終止符を打った立役者がエルガーとディーリアスでした。

しかしながら、エルガーへの評価はすでに定まっていますが、ディーリアスに関してはイギリス以外ではいささか微妙です。それは、彼の音楽がいかにもイギリス的であることが理由なのかもしれません。

イギリス人はエルガーの音楽が退屈だと言われればもう少し我慢して聞いてくれれば理解してくれるはずだと説得はしても、ディーリアスが退屈だと言われれば苦笑するしかないと言われたものです。

ところが、そんなイギリス的なディーリアスなのですが、その生涯を眺めてみれば彼はほとんどイギリス以外で活動しているのです。

裕福な商人の息子として生まれたディーリアスは家業を継ぐことを期待されるのですが、そのたびに彼は父親の目を盗んでは仕事をさぼり音楽に没頭します。そして、ついにはアメリはフロリダのプランテーションにおくられるのですが、逆にそこで聞いた黒人音楽が本格的な作曲活動へと向かう情熱を決定的なものにしたのでした。

そして、遂に父親も彼に家業を継がせることを断念し、音楽の道に進むことを容認します。

しかし、その後もディーリアスは活動の拠点をドイツやフランスに据えて、イギリスに腰を落ち着けることはありませんでした。

彼の作品を最初に評価したのはドイツでした。しかし、その音楽はどこまでもイングランドの大地を思わせるような音楽でした。これは考えてみれば実に不思議な話であり、「ドイツの血筋を持ちフランスに居住した人物であるにもかかわらず、『イングランド』という言葉が思い浮かぶ」作曲家だと評されたこともありました。

そして、このイングランド的な音楽が結果としてイギリス人以外にはなかなか受け入れられない原因となっているのですから、不思議と言えば不思議な話です。そして、かんじんのイギリスに於いてこのイングランド的な音楽の価値に初めて気づいたのがビーチャムでした。

そして、その後もバルビローリやサージェントと言うそうそうたるメンバーが彼の音楽を積極的にコンサートで取り上げ、録音も行ってイギリスにおける地位は確固たるものとなりました。

ディーリアスの音楽の特徴を一言で言えば、響きも旋律もどこかふんわりとしてどこか焦点の定まらない雰囲気に包まれていて、有り体に言えばあまり「印象」に残りにくいと言えます。

彼が活躍した時代はバリバリ元気だった頃のバルトークや12音技法を駆使した新ウィーン楽派の音楽なんかが全盛期でしたから、その「印象」の薄さはどうにも心のどこかに引っ掛かる「尖った部分」が欠落した音楽だったとも言えます。

つまりは、ディーリスの音楽と来たら、何とも言えずまったりとした音楽が右から左へ流れていくだけなので、聞いていて気分は悪くないのですが、それは最初から最後まで何事も起こらなかった映画みたいな雰囲気なのです。

しかし、それこそが「イングランド」的なものなのでしょう。

正直言って、若い頃は聞く気もおこらなかったのですが、年を経るにつれてしだいにそう言う音楽にひかれるようになってきている自分に気がつきます。そして、そのまったり感こそが田園での生活を生涯の憧れと感じるイギリス人の感性にマッチするのでしょうし、同時に兼好法師の隠遁生活に憧れる日本人の古い感覚にもあうのかもしれません。

私も、もう少し彼の作品を積極的に聞いてみようかと思います。

春を告げるかっこうを聞いて

「小オーケストラのための2つの小品」に含まれる作品で、その小品2つとは「春を告げるかっこうを聞いて(春初めてのカッコウの声を聴いて)」と「川辺の夏の夜(川の上の夏の夜)」です。ただし、この二つの小品で一つの作品を構成しているわけではないので、まとめて、もしくは続けて演奏される必要性は全くありません。

日本では聞かれる機会の少ないディーリアスの作品の中ではもっとも有名な作品の一つでしょう。

弦楽器を伴奏に、クラリネットによるカッコウの声とオーボエの断片的な旋律で始まる冒頭の序奏は北国の遅い春の光をあらわすようであり、おそらくこの響きが好きかどうかでディーリアスへへの態度が決まるのではないでしょうか。

また、第2主題にノルウェーの民謡「オーラの谷間で」が用いられています。この旋律はグリーグもピアノ曲集の中で用いています。

短い小品ですが、遅い春の訪れを待ちわびた北国のしみじみとした情感と風景を淡彩で描き出して一幅のスケッチのような音楽です。

丁寧に作曲家に寄り添った演奏

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結びついているような組み合わせもあります。

ただし、もう一つ不思議だと思うのですが、イギリス作曲家の作品としては断トツに知名度のあるホルストの「惑星」を録音しているイギリス人指揮者はあまり多くないと言うことです。

ボールトは複数回録音を残していますが、例えばバルビローリやビーチャムという大御所たちはスタジオ録音を残していないのではないかと思います。そして、ここで紹介しているコリンズも録音は残していません。

コリンズに関して言えば、ビゼーの「カルメン組曲」で見せたようなスタンスで「惑星」を録音していれば、随分と面白い、ワクワクするような演奏を残してくれたかもしれません。

さらに言えば、エルガーの一番有名な「威風堂々」などもそれほど熱心には取り上げていないようです。

そして、その代わりと言えばへんですが、大陸側の指揮者が取り上げそうもないイギリス人作曲家の作品は熱心に取り上げるのです。もしかしたら、「惑星」の録音に彼らが熱心でなかったのは、自分たちが取り上げなくても大陸の方でいくらでも録音されると思っていたのかもしれません。

そう言えば、ホルストの「惑星」で大ヒットを記録したカラヤンはエルガーやディーリアスの作品は一つも録音していないはずです。ヴォーン・ウィリアムズに関してはかろうじて「トーマス・タリスの主題による幻想曲」だけを録音していますが、それも1953年の一回だけです。

そう考えれば、イギリスの作曲家の作品が今もそれなりに認知されているのは、そう言うイギリス人指揮者の献身があったからだとも言えそうです。

そう考えれば、日本のオーケストラや指揮者はもう少し日本の作曲家の作品に理解があってもいいのではないかと思われます。

そして、話をコリンズに戻せば、彼もまた熱心にエルガーやディーリアス、ヴォーン・ウィリアムズの作品を取り上げています。

残念ながら、その演奏の一つ一つにコメントをつけられるほどに彼らの作品を聞いていないのですが、間違いがないのは、あのビゼーの「カルメン組曲」で見せたようなエンターテイメント性はバッサリと切り捨てて、実に丁寧に作曲家に寄り添って、いらぬ主観性は排して自らは一歩引いた地点で音楽を形づくってています。

そう言う意味では、ボールトのような厳しさやバルビローリのようなイギリス訛りは薄くて、どこかアメリカの即物的なスタインバーグのようなアプローチだといえるのかもしれません。

しかし、映画音楽の作曲家兼指揮者としてのディーリアスからすれば、全く何もおこらないディーリアスの音楽なんて言うのはどう考えても共感しにくいだろうなとは思いました。

しかし、実際に聞いてみれば、それほど無理をしている感じはしません。

そして、ふと思ったのは、ディーリアスのような何もおこらない音楽というのは、映像との関係で言えば互いが邪魔をすることなく、逆に