FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

モーツァルト:ホルン協奏曲第2番 K417

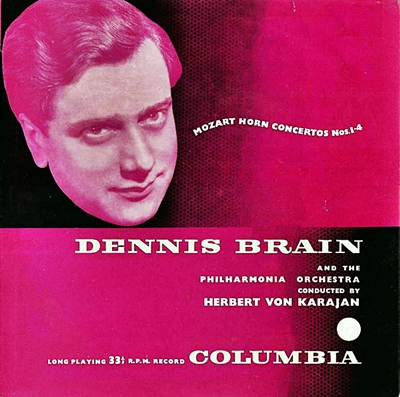

Hr. デニス・ブレイン カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年11月録音をダウンロード

- モーツァルト:ホルン協奏曲第2番 変ホ長調 K417 「第1楽章」

- モーツァルト:ホルン協奏曲第2番 変ホ長調 K417 「第2楽章」

- モーツァルト:ホルン協奏曲第2番 変ホ長調 K417 「第3楽章」

ロイドゲープに感謝!

モーツァルトは生涯に4曲のホルン協奏曲を書き残しています。そして、この4曲はレパートリーの少ないホルン奏者にとってはかけがえのない4曲になっています。

モーツァルトはこの4曲を、すべて彼の年上の友人であるロイドゲープのために作曲しています。

ロイドゲープは1760年頃にザルツブルグの宮廷楽団のホルン奏者として雇われ、それがきっっけとなってモーツァルトの一家とのつきあいが始まります。モーツァルトはこの22歳も年上のホロン奏者によくなつき、成長してからもお互いに軽口をたたき合う友人としてのつきあいが続きます。

そんなロイドゲープも1777年にザルツブルグを離れてウィーンに移り住みます。彼はそのウィーンにおいて音楽家として成功するために何人かの作曲家にホルン協奏曲を依頼します。もちろん、その依頼は友人であるモーツァルトに対してもなされるのですが、モーツァルトがその友人からの依頼に応えることができたのは、彼自身もザルツブルグの大司教と決定的な決裂をした後にウィーンに移ってきてからでした。

従来、この4曲の作品は第1番とナンバーリングされたニ長調の作品が一番最初に作曲された思われていました。おそらくは、1781年にモーツァルトがウィーンに移り住んだその翌年に作曲されたと思われていたのです。

しかし、最近の研究でその定説は覆され、このニ長調の協奏曲は1790年に着手されて、そしておそらくは彼の死によって中間楽章が作曲されないままに未完成に終わった作品だと言うことが明らかになりました。そして、モーツァルトの最後の作品がこのニ長調協奏曲であると認められるようになったのです。

よく知られていることですが、この第1番の協奏曲にユニークな演奏指示が書き込まれています。

「ゆっくりと ー お馬鹿さん ー 勇気を出して ー 速く ーがんばれ ー元気を出して」というような雰囲気です。そして、最後には「おかげさまで、もういい、もういい」と記されています。

死を目前にしながらも、彼は作品のあちこちにロイドゲープに対する親愛の情を表明しているのです。さらに、彼はこの作品を他の3作品とはことなって変ホ長調ではなくてニ長調で書くことによって、年老いたロイドゲープの負担を少なくしています。さらには、注意深く聞いてみるとすぐに気づくことなのですが、ホルンが吹いているときにはオケの管楽器はいっさい割り込んでこないように配慮もされています。

そして、この作品がモーツァルトの最後の作品だと思えば、そのような一つ一つの配慮の背後に死を目前にした彼のロイドゲープに対する限りない親愛の情を感じ取らざるをえません。

そういうわけで、モーツァルトがロイドゲープのために初めて作曲したのは、今日ではK417の第2番ということになっています。

ここには、ロイドゲープに対して長く待ってもらったことをわびながらも、「モーツァルトがロイドゲープを憐れみ、マヌケでトンマで阿呆な彼のために作曲」と書き込んでいます。まあ、そういうことをいつも二人で言い合っていたんでしょうね。(^^;

さて、この作品には、その後の作品にも共通するスタイル、「おおらかな第1楽章」「優美な中間楽章」「活発なロンド最終楽章」というスタイルができあがっています。

続く2番目の作品は、今日では第4番とナンバーリングされているK495です。

モーツァルトはここでもロイドゲープに対する茶目っ気を発揮して、彼に渡す楽譜を何色ものインクを使って総天然色で書き上げるといういたずらをしています。演奏する側からすれば迷惑この上ない話ですが、そういう困り顔のロイドゲープを想像しながら、一生懸命インクをとっかえひっかえしながら書き上げているモーツァルトを想像するとこちらの方まで笑えてきます。

そして、第3番目の作品が、おそらくはモーツァルトのみならず、古今東西を通じてのホルン協奏曲の最高傑作と言っていいK447の協奏曲です。

この作品の大きな特徴の一つはオーボエに変えてクラリネットが採用されていることです。さらに、すでに老境に入りつつあったロイドゲープに対する配慮から演奏のしやすさに徹底的に配慮していることです。

当時のナチュラルホルンでは出しにくい音や演奏者に負担の大きい高音域の使用は徹底して排除されています。しかし、それにも関わらず、これほどまでに独奏ホルンとオーケストラが緊密に結びついて一つの音楽を醸し出している作品は他にはちょっと思いつきません。ここには、ホルンによる名人芸はありませんが、逆にそのような側面を徹底的に排除したからこそ、真に素晴らしい音楽の世界が展開されます。とりわけ、「ロマンツェ」と題された第2楽章の優しさにあふれた音楽はこの上もなく魅力的です。

私たちは、ホルン協奏曲という、決してレパートリーに恵まれているとはいえないこのジャンルに、かくも素晴らしい作品を4曲も送り出すきっかけを作ってくれたロイドゲープに対して心よりの感謝を表明しなければなりません。

20世紀のレコード録音の金字塔

ホルンという楽器はとてつもなく演奏が難しい楽器です。

もしこの一連の協奏曲をホルンの代わりにクラリネットあたりで演奏すれば中学校の吹奏楽部のメンバーでも演奏が可能でしょう。ところが、それをホルンで演奏するとなるとなかなかに難しいことになります。

ところが、私たちはその難しいことを、いとも軽々とやってのけるブレインの演奏でホルンに親しんできたがために、ホルンの難しさにほとんど思いをいたさないという「誤り」を身につけてしまいました。

さらに言えば、ホルンという楽器は華麗な名人芸とは無縁な楽器です。ホルン奏者が中学校のクラリネット奏者のように吹きこなすことは大変な名人芸なのですが、それが名人芸であることにはほとんどの人は気づきません。それ故に、そのような旋律線をいとも軽々と吹きこなすブレインの演奏に接しても、それがとてつもない名人芸であることに私たちはなかなか気づきませんでした。

災難だったのは、オーケストラのホルン奏者たちでした。彼らは、ブレインのように演奏できないからと言って責め立てられ、その結果としていつも不安そうな顔をしてホルンの抱えて座っていました。(ユング君にはそのように見えました^^;)そして多くの聴衆は、オケのホルン奏者がたどたどしく必死で演奏したり、音をはずしたりすると怒りの声を抑えるのに強い自制心が必要されたのですが、今から思えばそれはあまりにも無茶な要求だったのです。

これが、ピアニストならば、全員がホロヴィッツのように演奏できないからといって腹を立てる聴衆はいません。それは、誰が聞いてもホロヴィッツの名人芸は理解できるからであり、それが理解できるが故に、それと同じことを他の凡百のピアニストにも求めるという無茶な要求は誰も出さないからです。

このカラヤンとのコンビで録音された4曲の協奏曲で、ブレインはまるでクラリネットでも吹いてるかのように軽々とホルンを吹きこなしています。そして、それがいとも容易く実現しているがために聞き手に対して名人芸であることの匂いすらも漂ってきません。

そういえば、野球の名手というのはファインプレーをする人のことではなく、難しい打球をいとも易々と捌いて見せて、それをファインプレーだと思わせない人のことだと聞いたことがあります。

まさに、この録音に刻み込まれたブレインの演奏は、そういう意味における真の名人芸だと言えます。