FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

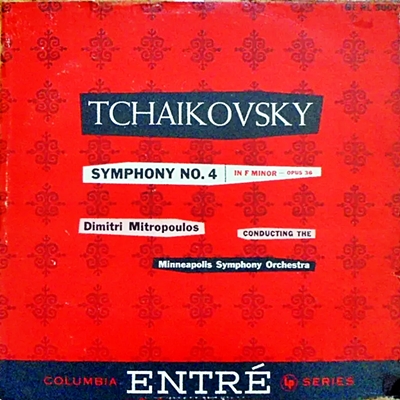

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36(Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36)

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1940年11月26日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on November 26, 1940)をダウンロード

- Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [1.Andante sostenuto - Moderato con anima]

- Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [2.Andantino in modo di Canzone]

- Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [3.Scherzo. Pizzicato ostinato.]

- Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [4.Finale. Allegro con fuoco]

絶望と希望の間で揺れ動く切なさ

今さら言うまでもないことですが、チャイコフスキーの交響曲は基本的には私小説です。それ故に、彼の人生における最大のターニングポイントとも言うべき時期に作曲されたこの作品は大きな意味を持っています。

まず一つ目のターニングポイントは、フォン・メック夫人との出会いです。

もう一つは、アントニーナ・イヴァノヴナ・ミリュコーヴァなる女性との不幸きわまる結婚です。

両方ともあまりにも有名なエピソードですから詳しくはふれませんが、この二つの出来事はチャイコフスキーの人生における大きな転換点だったことは注意しておいていいでしょう。

そして、その様なごたごたの中で作曲されたのがこの第4番の交響曲です。(この時期に作曲されたもう一つの大作が「エフゲニー・オネーギン」です)

チャイコフスキーの特徴を一言で言えば、絶望と希望の間で揺れ動く切なさとでも言えましょうか。

この傾向は晩年になるにつれて色濃くなりますが、そのような特徴がはっきりとあらわれてくるのが、このターニングポイントの時期です。初期の作品がどちらかと言えば古典的な形式感を追求する方向が強かったのに対して、この転換点の時期を前後してスラブ的な憂愁が前面にでてくるようになります。そしてその変化が、印象の薄かった初期作品の限界をうち破って、チャイコフスキーらしい独自の世界を生み出していくことにつながります。

チャイコフスキーはいわゆる「五人組」に対して「西欧派」と呼ばれることがあって、両者は対立関係にあったように言われます。しかし、この転換点以降の作品を聞いてみれば、両者は驚くほど共通する点を持っていることに気づかされます。

例えば、第1楽章を特徴づける「運命の動機」は、明らかに合理主義だけでは解決できない、ロシアならではなの響きです。それ故に、これを「宿命の動機」と呼ぶ人もいます。西欧の「運命」は、ロシアでは「宿命」となるのです。

第2楽章のいびつな舞曲、いらだちと焦燥に満ちた第3楽章、そして終末楽章における馬鹿騒ぎ!!

これを同時期のブラームスの交響曲と比べてみれば、チャイコフスキーのたっている地点はブラームスよりは「五人組」の方に近いことは誰でも納得するでしょう。

それから、これはあまりふれられませんが、チャイコフスキーの作品にはロシアの社会状況も色濃く反映しているのではと私は思っています。

1861年の農奴解放令によって西欧化が進むかに思えたロシアは、その後一転して反動化していきます。解放された農奴が都市に流入して労働者へと変わっていく中で、社会主義運動が高まっていったのが反動化の引き金となったようです。

80年代はその様なロシア的不条理が前面に躍り出て、一部の進歩的知識人の幻想を木っ端微塵にうち砕いた時代です。

私がチャイコフスキーの作品から一貫して感じ取る「切なさ」は、その様なロシアと言う民族と国家の有り様を反映しているのではないでしょうか。

どう見ても相性の悪そうな組み合わせですが

ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。

- チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36

- チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調, Op.64

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調, Op.74「悲愴」

これ以外では組曲の第1番なども録音していますし、ラフマニノフなどもそれなりに録音していますから、彼が生まれ育った風土などいうものはミトロプーロスにとってはそれほど問題ではなかったようです。

でも、生まれ育ったギリシャの光り輝く陽光に満ちあふれた世界と、暗鬱な雪雲におおわれたロシアの地ではあまりにもかけ離れていますから、そう言うスラブの風土を色濃く反映した作品をどの様に受け止めていたのかは興味があります。

まず面白いのはこの4曲の中ででは一番最後に録音した第6番「悲愴」です。

おそらく、多くの人はこれを聞けば「何じゃこりゃ?」と思うはずです。最初の2楽章は早めのテンポで実にあっさりと音楽は流れていって、そこにはチャイコフスキーが「私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」と言うほどの悲しみは欠片も見いだせません。そして、何故か第3楽章の「Allegro molto vivace」だけがやけに元気がよいのです。そして最終楽章ではそれなりの表情づけをしようという意図は感じるのですが、その他の一般的な悲愴の演奏と較べればこれもまたかなりあっさりとした感じです。

結果として、第3楽章の振り切れたような勢いと元気よさだけが印象に残るというおかしな事になっているように思えるのです。

それと比べると、これよりも少し前の1954年に録音した第5番の方はかなりチャイコフスキー的です。とりわけ第1楽章ではかなり細かく表情づけがされていて、続く第2楽章の「Andante cantabile」では間違いなくある種の深い感情に満たされていることは否定できません。ただし、それはいわゆる「スラブの憂愁」の土臭さよりはもっと洗練されて純化された感情です、

もちろん、悪くはありません。

そして、それ以後の2つの楽章は真っ直ぐに突き進んでいくのですが、これまたいつも思うことなのですが、この交響曲の最終楽章は真面目にきちんと演奏すればするほどその構成の弱さが浮き上がってくるのです。おそらく、これをベートーベンの交響曲に肩を並べる音楽だとの強い確信を持ったムラヴィンスキー以外の手ではこの楽章を納得させるのは難しいのかもしれません。

そして、最初から最後までまるでベートーベンの交響曲に対峙するかのように真っ当に演奏したのが、この中では一番早い時期に録音した第4番でしょう。1940年の録音と言うことで録音のクオリティには不安は残るのですが聞いてみればそれも大丈夫で、この作品が持つ堂々とした佇まいが見事に再現されています。

しかし、このアプローチならばロシア的なもへの共感は必要がありません。

この作品の使命は、ロシアが音楽の分野でもヨーロッパに追いつくために、ヨーロッパの音楽家が書いた交響曲に劣らないような「交響曲」をロシアの音楽家が書くことであり、その責務を真に果たし得たのがこの第4番だったからです。ですから、そこには民族的なものへの共感は必ずしも必要不可欠なものではなかったからです。

そして、1946年に録音した第2番「小ロシア」では、そのアプローチだけでは不足する弱さが残っているので、聞き手に対して飽きさせないようにそれなりの表情づけを行っています。こういう、細かい手練手管で聞き手を惹きつけるのはミトロプーロスの得意な技ですから、それが見事にツボにはまっている演奏だと言えます。

と言うことで、おそらくこれら一連のチャイコフスキー作品はミトロプーロス自身が強い共感を持って「どうしても録音したい」という思いで望んだものではないような気がします。

おそらくはレーベル側の要望だったのでしょう・・・か。

そして、ギリシャの陽光とスラブの憂愁はなかなか相容れるのは難しかったのかもしれませんが、そこはそれ、一流の指揮者ならではの腕でそれなりに料理をしています。

まあ、そう考えればおもしろくもあり、大したものだとも思わざるを得ません。

いやいや、やはり大したものです。