FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

シューベルト:交響曲第4番ハ短調 D.417 「悲劇的」(Schubert:Symphony No.4 in C minor, D.417 "Tragic")

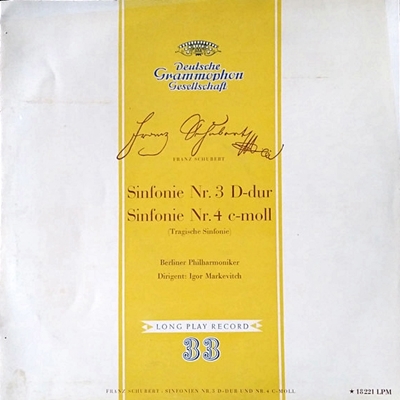

イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1954年12月15-18日録音(Igor Markevitch:Berlin Philharmonic Orchestra Recorded on Feburary 15-18, 1954)をダウンロード

- Schubert:Symphony No.4 in C minor, D.417 "Tragic" [1.Adagio molto - Allegro vivace]

- Schubert:Symphony No.4 in C minor, D.417 "Tragic" [2.Andante]

- Schubert:Symphony No.4 in C minor, D.417 "Tragic" [3.Menuetto. Allegro vivace - Trio]

- Schubert:Symphony No.4 in C minor, D.417 "Tragic" [4.Allegro]

第2番と較べればより室内楽的であり凝縮する意志が感じられる

シューベルト:交響曲 第4番 ハ短調 D417「悲劇的」

この「悲劇的」というタイトルからは、ベートーベンのようなドラマティックな音楽を指向したシューベルトの意気込みが感じられます。しかしながら、一つの素材によって音楽全体関連尽くようとしたいとは感じられるのですが、当然の事ながら、それだけではベートーベン的な展開は起こらないことは言うまでもありません。

しかしながら、そう言う異とはこの作品に刻み込まれていることは事実であり、そこには今までの交響曲にはない情念があふれ出していることは聞き手にもしっかりと伝わってきます。

- 第1楽章: Adagio molto - allegro vivace

今までとよく似た序奏部の出だしですが、そこでは後年のシューベルトを特徴づける半音階的な進行がはっきりと表れています。そして、その序奏部の特徴をそのまま引き継いでソナタ形式が展開されていきます。 - 第2楽章: Andante

やわらかい表情のテーマと、第1楽章の雰囲気を受け継いだ短調のテーマが強い対比を示す音楽です。 - 第3楽章: Menuetto (allegro vivace)

シューベルトの「歌う人」としての長所が発揮された音楽であり、そこに微妙な陰影を与える転調の技が駆使されています。 - 第4楽章: Allegro

この楽章の主題も第1楽章の主題と関連性をもち、そこにはベートーベンのように一つの素材から音楽全体を構成しようとする意図が感じ取れます。

ただし、そこからはベートーベンのようなドラマティックな展開は起こらないのは残念というべきなのか、仕方のないことだと言うべきなのかは難しいところです。

初期シンフォニーの概要

シューベルトの音楽家としての出発点はコンヴィクト(寄宿制神学校)の学生オーケストラでした。彼は、そのオーケストラで最初は雑用係として、次いで第2ヴァイオリン奏者として、最後は指揮者を兼ねるコンサートマスターとして活動しました。

この中で最も重要だったのは「雑用係」としての仕事だったようで、彼は毎日のようにオーケストラで演奏するパート譜を筆写していたようです。

当時の多様な音楽家の作品を書き写すことは、この多感な少年に多くのものを与えたことは疑いがありません。

ですから、コンヴィクト(寄宿制神学校)を卒業した後に完成させた「D.82」のニ長調交響曲はハイドンやモーツァルト、ベートーベンから学んだものがつぎ込まれていて、十分に完成度の高い作品になっています。そして、その作品はコンヴィクト(寄宿制神学校)からの訣別として、そこのオーケストラで初演された可能性が示唆されていますが詳しいことは分かりません。

彼は、その後、兵役を逃れるために師範学校に進み、やがて自立の道を探るために補助教員として働きはじめます。

しかし、この仕事は教えることが苦手なシューベルトにとっては負担が大きく、何よりも作曲に最も適した午前の時間を奪われることが彼に苦痛を与えました。

その様な中でも、「D.125」の「交響曲第2番 変ロ長調」と「D.200」の「交響曲第3番 ニ長調」が生み出されます。

ただし、これらの作品は、すでにコンヴィクト(寄宿制神学校)の学生オーケストラとの関係は途切れていたので、おそらくは、シューベルトの身近な演奏団体を前提として作曲された作品だと思われます。

この身近な演奏団体というのは、シューベルト家の弦楽四重奏の練習から発展していった素人楽団だと考えられているのですが、果たしてこの二つの交響曲を演奏できるだけの規模があったのかは疑問視されています。

第2番の変ロ調交響曲についてはもしかしたらコンヴィクトの学生オーケストラで、第3番のニ長調交響曲はシューベルトと関係のあったウィーンのアマチュアオーケストラで演奏された可能性が指摘されているのですが、確たる事は分かっていません。

両方とも、公式に公開の場で初演されたのはシューベルトの死から半世紀ほどたった19世紀中葉です。

作品的には、モーツァルトやベートーベンを模倣しながらも、そこにシューベルトらしい独自性を盛り込もうと試行錯誤している様子がうかがえます。

そして、この二つの交響曲に続いて、その翌年(1816年)にも、対のように二つのシンフォニーが生み出されます。

この対のように生み出された4番と5番の交響曲は、身内のための作品と言う点ではその前の二つの交響曲と同じなのですが、次第にプロの作曲家として自立していこうとするシューベルトの意気込みのようなものも感じ取れる作品になってきています。

第4番には「悲劇的」というタイトルが付けられているのですが、これはシューベルト自身が付けたものです。

しかし、この作品を書いたとき、シューベルトはいまだ19歳の青年でしたから、それほど深く受け取る必要はないでしょう。

おそらく、シューベルト自身はベートーベンのような劇的な音楽を目指したものと思われ、実際、最終楽章では、彼の初期シンフォニーの中では飛び抜けたドラマ性が感じられます。

しかし、作品全体としては、シューベルトらしいと言えば叱られるでしょうが、歌謡性が前面に出た音楽になっています。

また、第5番の交響曲では、以前のものと比べるとよりシンプルでまとまりのよい作品になっていることに気づかされます。

もちろん、形式が交響曲であっても、それはベートーベンの業績を引き継ぐような作品でないことは明らかです。

しかし、それでも次第次第に作曲家としての腕を上げつつあることをはっきりと感じ取れる作品となっています。

シューベルトの初期シンフォニーを続けて聞いていくというのはそれほど楽しい経験とはいえないのですが、それでもこうやって時系列にそって聞いていくと、少しずつステップアップしていく若者の気概がはっきりと感じとることが出来ます。

この二つの作品を完成させた頃に、シューベルトはイヤでイヤで仕方なかった教員生活に見切りをつけて、プロの作曲家を目指してのフリーター生活に(もう少しエレガントに表現すれば「ボヘミアン生活」)に突入していきます。

そして、これに続く第6番の交響曲は、シューベルト自身が「大交響曲ハ長調」のタイトルを付け、私的な素人楽団による演奏だけでなく公開の場での演奏も行われたと言うことから、プロの作曲家をめざすシューベルトの意気込みが伝わってくる作品となっています。

また、この交響曲は当時のウィーンを席巻したロッシーニの影響を自分なりに吸収して創作されたという意味でも、さらなる技量の高まりを感じさせる作品となっています。

その意味では、対のように作曲された二つのセット、2番と3番、4番と5番の交響曲、さらには教員の仕事を投げ捨てて夢を本格的に追いかけ始めた頃に作曲された第6番の交響曲には、夢を追い続けたシューベルトの青春の色々な意味においてその苦闘が刻み込まれた作品だったといえます。

シューベルトの目指した交響曲への道を実現しようとするような演奏

マルケヴィッチは、若い頃は「作曲家」として活躍し期待もされていました。

13才の時にスイス来訪中のコルトーに自作(おそらくはピアノ組曲「結婚」)を演奏して認められ、パリ留学を勧められるるのが音楽家としてのキャリアの始まりです。そして、そのパリでナディア・ブーランジェに作曲を学ぶことになるのですが、その頃から既に狷介な性格だったのか、ブーランジェの回想によると、最初の1時間が終わる頃には「生徒の半数は敬服の念を持って彼に仕え、残る半数は決して彼を許しはしなかった」そうです。

しかし、その才能は誰もが認めるところで、二十歳を迎える頃には「イーゴリ2世」とか「二人のイーゴリ」と呼ばれるようになりました。言うまでもないことですが、もう一人の「イーゴリ」は「ストラヴィンスキー」のことでした。

しかしながら、ある意味ではマルケヴィッチ以上に狷介な性格の持ち主だったストラヴィンスキーはこの呼び方を忌み嫌ったとも伝えられています。もっとも、嫌ったのはその呼び方であって、マルケヴィッチが専業の指揮者に転身した後も彼はストラヴィンスキーの作品を熱心に取り上げています。

そんなマルケヴィッチが作曲家から指揮者に転身したのは30才(1942年)の時に患った大病のためだと言われています。

果たしてそれだけが原因だったのかどうかは分かりませんが、それ以後彼はきっぱりと作曲活動からは足を洗って指揮者稼業に専念します。

もちろん、それまでも指揮活動を行っていたのですが、そのほとんどは自作が取り上げられる演奏会においての事でした。それでも20代前半にシェルヘンのもとでみっちりと指揮法を学び、戦後すぐの時期に「ザルツブルグ・モーツァルテウム音楽院」で指揮法の授業を受け持っていますから、それなりの自信もあったのでしょう。

ヨーロッパにおける指揮者というのは一般的に地方の劇場から叩き上げてくるものです。それは、フルトヴェングラーやワルターのような巨匠であっても変わることのない道筋でした。

しかし、それ以外にシュトラウスやストラヴィンスキーのように自作を中心に指揮活動をする人もいました。マルケヴィッチはこの後者のラインからスタートしてそのまま専業の指揮者になったという珍しいパターンでした。

作曲家というものは、とりわけ自作であれば、必要なことは全てスコアの中に書き込んであるという自負があるので、演奏という行為を通して余分な解釈や愛想を振りまくようなことは潔しとしないのが一般的です。ですから、シュトラウスやストラヴィンスキーなんかの指揮は、ただリズムを刻んでいるだけのように聞こえたりします。

おそらく、マルケヴィッチの音楽に愛想みたいなものが希薄なのはそう言う出自から来るのでしょう。

しかし、偉い作曲家先生が自作を指揮するというアドバンテージがあれば、そう言う愛想のなさも聴衆は我慢して受け容れるのでしょうが、元作曲家の指揮者が他人様の作品をそのようなスタンスで演奏すれば閑古鳥が鳴いてしまいます。

かといって、今さらたたき上げの指揮者のように愛想を振りまく気持ちもなければ術もないとなると、それとは異なる道を探る必要があります。

マルケヴィッチが見つけ出した別の道は、作曲家としての視点で作品を徹底的に分析して、その構造をどんな鈍な聞き手の耳にでも分かるように提示することでした。

そして、それは時には、作曲家の仕上げが不十分な部分でさえも演奏という行為を通してパリッと仕上げてしまうと言うウルトラ業にまで発展していったように思うのです。

そんなマルケヴィッチの凄業の典型の一つが、このシューベルトの初期シンフォニーではないかと思うのです。

調べてみると、マルケヴィッチはシューベルトのシンフォニーはそれほど録音していません。

そんな中で珍しくも複数回録音しているのは「交響曲第3番」です。

私の知る限りでは「ベルリンRIAS響」「ベルリンフィル」「ソヴィエト国立響」「ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管」を相手に都合4回も録音しています。歌謡性に流れがちなシューベルトのシンフォニーの中で、仕立て直しの腕前を誇示するにはこの作品が一番ピッタリだったのでしょう。

そして、1954年にベルリンフィルと録音したときに、セットのように「交響曲第4番」も録音しているのですが、ベルリンフィルの高い機能性のおかげもあって見事なまでにパリッと仕上がっています。

モノラル録音ではあるのですが楽器の分離も良くて、シューベルトが目指した交響的な構築の至らぬ部分をマルケヴィッチの棒が仕立て直していく様子が手に取るように分かります。

しかし、そう言うマルケヴィッチの手腕を恐れたのがベルリン・フィルのシェフに就任したカラヤンだったと言われています。

この手の生臭い話は真相がどこにあるのかは藪の中になってしまうことが多いのですが、事実だけを並べれば54年にはEMIとの契約が破棄されて仏パテと契約をすることになります。そして、活動の拠点もフランス国立放送管やコンセール・ラムルー管などのフランスのオケへと移行していきます。

しかしながら、それはマルケヴィッチにとっては不幸なことでした。

54年にベルリンフィルと録音した3番と4番のシンフォニーでは、マルケヴィッチの指向する音楽が見事に実現されているのに対して、55年にフランス国立放送管と録音した「未完成」ではその狙いが十全に実現できているとは言い切れないからです。もっと有り体に言えば、このフランスのオケはマルケヴィッチの指示に追随しきれていないことは明らかなのです。

こういう音楽なのですから、歌うならば歌えばいいのですが、それはマルケヴィッチの指向するところではなかったのです。

マルケヴィッチはここでも54年に録音したシューベルトのようにエッジを明確にたてて、その明瞭な輪郭線で作品を交響的に造形していこうとしているのですが、フランス国立放送管はその指示に応えきれていないのです。

そう言う意味では、この一連のシューベルトの録音は、その後のマルケヴィッチが辿らなければならなかった苦難の道を明暗二つの側面から浮かび上がらせたものだといえるのかもしれません。