FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

フランク:ヴァイオリンソナタ イ長調(Franck:Sonata for Violin and Piano in A major)

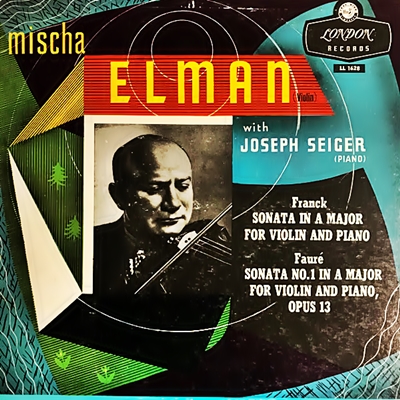

(Vn)ミッシャ・エルマン:(P)ジョセフ・シーガー 1955年録音(Mischa Elman:Joseph Seger Recorded on 1955)をダウンロード

- Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [1.Allegretto ben moderato]

- Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [2.Allegro]

- Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [3.Recitativo - Fantasia]

- Franck:Sonata for Violin and Piano in A major [4.Allegretto poco mosso]

ヴァイオリンソナタという形式は不思議な形式です。

もとはヴァイオリン助奏付きのピアノソナタと言った方がいいようなスタイルでした。

しかし、ヴァイオリンが楽器としても完成され、さらに演奏者の能力も高まるにつれて、次第に二つの楽器が対等にわたりあえるようになっていきます。

この移り変わりは、モーツァルトの一連のヴァイオリンソナタを聞いていくとよく分かります。

初期の作品はヴァイオリンはおずおずとピアノに寄り添うだけだったのが、後期の作品になると二つの楽器が対等に自己主張をするようになり素晴らしい世界を展開してくれます。

ベートーベンはヴァイオリンが持つ表現力をさらに押し広げ、時にはヴァイオリンがピアノを従えて素晴らしい妙技を展開するようになります。

ヴァイオリンが自己主張する傾向はロマン派になるとさらに押し進められ、ここで聞けるフランクのヴァイオリンソナタはその頂点をなすものの一つです。

それにしても、これほどまでにロマン派らしいヴァイオリンソナタが他にあるでしょうか!まさに、ヴァイオリンという楽器の持つ妖艶な魅力をいかんなく振りまいています。

もともとユング君はこのような室内楽のジャンルはあまりにも渋すぎてどうも苦手でした。

でも、初めてフランクのヴァイオリンソナタを聞いたときは、「室内楽は渋いなんて誰が言ったの?」という感じでたちまち大好きになってしまいました。

誰だったでしょうか、この曲を聞くと、匂い立つような貴婦人が風に吹かれて浜辺に立っている姿がイメージされると言った人がいました。

まさにその通りです。

「どうも私は室内楽は苦手だ!」と言う方がいましたらぜひ一度お聞きください。

そんな先入観なんかは吹っ飛ばしてくれることだけは保証します。

完璧主義とは異なるエルマンなりの音楽との向き合い方

エルマンの晩年については否定的な評価が定着しているようです。その際たるものが、Deccaのプロデューサーだったカルショーの次のような記述でしょう。

キルステン・フラグスタートに働きかけて引退から復帰させたことはフランク・リーの主要な業績である。しかし、彼の発想がいつもこの水準にあるわけではなかった。例えば、キャリアの晩年にあったミッシャ・エルマンにヴァイオリン協奏曲を弾かせる試みなどは、惨憺たる出来と言うべきだった。

まさに一刀両断とも言うべき切り捨て方です。

確かに、晩年のエルマンの技術面での衰えは否定できず、ハイフェッツなどに代表されるような演奏スタイルから見れば「惨憺たる」という表現はそれほど間違ってはいません。

しかし、Deccaのフランク・リーはそう言うカルショーとは意見を異にしていたようで、50年代の半ばに彼と組んで精力的に録音を行っています。そして、その事実を裏から見れば、カルショーが「惨憺たる」と評した演奏を少なくない聞き手が受け入れたことを証明しています。

いくらプロデューサーが熱心に起用しても、肝心のレコードが売れなければお払い箱というのがこの世界の常識です。

しかし、事実はエルマンはフランク・リーと組んで実に多くの作品を録音しているのです。その中にはカルショーが切って捨てた協奏曲も数多く含まれます。

ざっと眺め回しただけでも、ベートーベン、チャイコフスキー、モーツァルトの4番と5番、ブルッフの1番と2番、ヴィエニャフスキ等々です。ついでに言えば、ブルッフの協奏曲は、近年アナログ・レコードとして復刻されていたりもするようです。

さらに、ピアニストのジョセフ・シーガー と組んでベートーベンやブラームス、グリーグ、フランクなどのソナタや数多くの小品も録音を残しています。こういう室内楽ならばエルマンならではの魅力は十分に堪能できるのではないでしょうか。

考えてみれば、どんなヴィオリニストでも(ピアニストでも同様でしょう)、年を重ねればフル・オーケストラを相手に勝負しなければいけない協奏曲というジャンルはしんどくなってくるものです。それは、ハイフェッツやホロヴィッツでも同様で、彼らは晩年に近づくと協奏曲のジャンルからは撤退していきました。

ハイフェッツは幾つかの例外はあるものの、60代に入った頃からはほとんどコンサートでは協奏曲を演奏しなくなりましたし、録音もほとんど行っていません。

ホロヴィッツなどは全面撤退という感じです。

エルマンはハイフェッツと較べれば10年先に生まれています。エルマンは1891年、ハイフェッツは1901年です。

この10年の差は大きく、エルマンには19世紀的なロマンティシズムが骨の髄にまで染み込んでいます。その重くて野太いヴァイオリンの響きで情感豊かに歌うことに価値を見いだしていたエルマンと、ひたすら楽曲解釈においても客観性を追い求め、それを実現するために技術的な完璧を求めてハイフェッツを同列に論ずるのは無意味です。

エルマンは常に音楽をすることを楽しんでいたように思います。おそらく、それが19世紀なのでしょう。

カルショーが「惨憺たる」と評した彼の演奏が本当はどんなものだったのか、先入観抜きに聞いてみるのも大切ではないでしょうか。もっとも、その結果が惨憺たる音楽を聞かされたと言うことになっても、聞かずしてそう言うのとは大違いです。

ただし、彼にハイフェッツ的なものを求めてはいけません。それだけはお忘れなく。

どうか自分の心に正直になって聞いてみてください。