万葉文化館の新年最初の講座は巻五の815番~846番の「梅花の宴」でした。講師は井上さやか先生でした。

何気なく案内を見ていたのですが、取り上げる作品として「梅花の宴(815~846番歌)となっていたので、その数の多さに驚いてしまいました。最初は何かの間違いかと思ったのですが、題詞を見ると「梅花の歌三十二首并せて序」となっています。

つまりは、大伴旅人が中心となって太宰府で「梅花の宴」を行ったようで、その時に詠まれた歌が32首収録されているようなのです。

なるほど、そうなるとこれは「序」とそれに続く32首の「歌」は一体のものですから、講座としてはそれらはまとめて取り上げざるを得ないと言うことなのでしょう。ただし、1時間半の講座でこれだけの分量を取り上げるのは大変だったようで、井上先生も随分と苦労されているようでした。

まずは、題詞と序から見ていきます。

梅花(うめのはな)の歌三十二首并せて序

天平二年正月十三日に、師(そち)の老(おきな)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(ひら)く。

時に、初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぎ、梅は鏡前(きやうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(かう)を薫(かをら)す。

加之(しかのみにあらず)、曙(あけぼの)の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きぬがさ)を傾け、夕の岫(くき)に霧結び、鳥はうすものに封(こ)めらえて林に迷(まと)ふ。

庭には新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故雁(こがん)帰る。ここに天を蓋(きぬがさ)とし、地を座(しきゐ)とし、膝を促(ちかづ)け觴(かづき)を飛ばす。

言(こと)を一室の裏(うら)に忘れ、衿(えり)を煙霞の外に開く。

淡然(たんぜん)と自(みづか)ら放(ひしきまま)にし、快然と自(みづか)ら足る。若し翰苑(かんゑん)にあらずは、何を以(も)ちてか情(こころ)を述(の)べむ。

詩に落梅の篇を紀(しる)す。古(いにしへ)と今(いま)とそれ何そ異(こと)ならむ。

宜(よろ)しく園の梅を賦(ふ)して聊(いささ)かに短詠を成すべし。

天平二年正月十三日に、師(そち)の老(おきな)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(ひら)く。

ここでの「師の老」とは太宰府の長官であった大伴旅人のことです。半年以上もこの講座に通っているので、それくらいのことはすぐに分かるようにはなりました。(^^v

つまりは、正月13日に旅人の家にみんなが集まって宴会をしたというのですが、題詞に「梅花の歌三十二首」となっていますから、ただ酒を飲んでの正月の宴会というのではなくて梅花を愛でる宴を行ったのでしょう。

まず気づくのは、素晴らしい「美文」だと言うことです。

そう言えば、「声に出して読みたい日本語」などと言う本が流行したことがありましたが、これなどはそのまま何度も声に出して読んでみたくなる文章です。そして、それ故に、これを現代語に訳してしまうと大切なものの多くがこぼれ落ちてしまうような気がしますから、このままの「読み下し文」として受け取るべきものでしょう。言うまでもないことですが、奈良時代は漢文の時代ですから原文は漢文です。

しかしながら、意味の取りにくい言葉があることも事実なので、その辺りは少しだけふれておきましょう。

「鏡前の粉を披き」とは梅の花を白粉にたとえるだけではなくて、鏡の前で白粉で装う美女をイメージした表現だそうです。つまりは、梅の花を白粉で装う美女にたとえたのです。また、それに続く「蘭」は現在の「胡蝶蘭」のようなものではなくて、香りのよい菊のような花をイメージすべきらしいです。

続く「夕の岫に霧結び」の「岫」は山の窪地のことを言うそうです。

これらの風景描写は、果たして本当に曙の嶺に雲がかかっていたのか、はたまた霧の中を迷うように鳥が飛んでいたのかどうかは分かりません。

このあたりも、半年以上もこの講座に通っていると、この一連の描写が「現実」の風景を写し取ったものと言うよりは、その背景に中国文化、つまりは「漢籍」に典拠があって、そこからのイメージを広げたものだろうと言うくらいの推測はつくようになります。

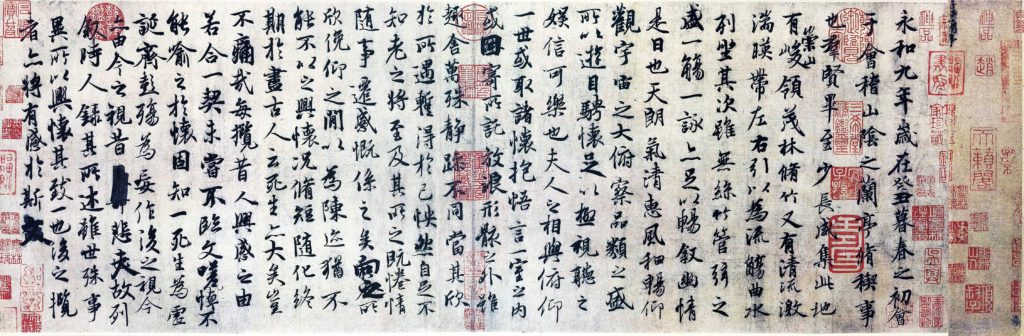

実際、井上先生の指摘によれば、この背景には王羲之の有名な「蘭亭序」が踏まえられている事が昔から指摘されているとのことでした。

さらに、「蘭亭序」とは「曲水の宴」でかわされた詩をまとめたものの「序」として記されてものですから、この「梅花宴」そのもが王羲之たちが楽しんだ「曲水の宴」を踏まえたものとなっているというのです。

この「曲水の宴」と言うのは平安時代の貴族たちの雅な遊びとして現在も北野天満宮などで再現されているのですが、「蘭亭序」では「禊事を脩むるなり(禊ぎを行うため)」としているので、遊びと言うよりはもっと厳粛なものだったようです。

それにしても、日本人というのは今も昔も外来の文化には弱いようです。

明治以降は「西洋かぶれ」、敗戦後は「アメリカかぶれ」などと言う言葉があったのですが、この万葉の時代は疑いもなく「中国かぶれ」の時代だったようなのです。

「蘭亭序」は「永和九年、歳は癸丑に在り。暮春の初め、會稽山陰の蘭亭に會す。」で始まりますから、それはもうこの「梅花の宴」の「序」とそっくりです。いや、順序が逆です、「梅花の宴の序」が「蘭亭序」にそっくりなのです。

そして、「是の日や、天朗らかに氣淸く、惠風は和暢せり」という「蘭亭序」の一節は「時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ」に反映し、「此の地に、崇山、峻領、茂林、脩竹有り。又、清流、激湍有りて、左右に暎帶す」は「曙の嶺に雲移り、松は羅を掛けて蓋を傾け、夕の岫に霧結び、鳥はうすものに封めらえて林に迷ふ」に反映しているように思えます。

そして、最後の「淡然と自ら放にし、快然と自ら足る。若し翰苑にあらずは、何を以ちてか情を述べむ。詩に落梅の篇を紀す。古と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦して聊かに短詠を成すべし」と言う締めくくりも、「蘭亭序」の「故に時人を列叙し、其の述ぶる所を録す。世殊に事異なると雖も、懷ひを興す所以は、其の致は一なり。後の攬る者も亦た、將に斯の文を感ずるところ有らんとす。」の相似形であるように思われます。

と言うことで、取りあえずは「蘭亭序」の読み下し文を紹介しておきます。

永和九年、歳は癸丑に在り。暮春の初め、會稽山陰の蘭亭に會す。

禊事を脩むるなり。群賢畢く至り、少長咸集まる。

此の地に、崇山、峻領、茂林、脩竹有り。又、清流、激湍有りて、左右に暎帶す。

引きて以て流觴の曲水と爲し、其の次に列坐す。

絲竹管弦の盛無しと雖も、一觴一詠、亦た以て幽情を暢叙するに足る。

是の日や、天朗らかに氣淸く、惠風は和暢せり。

仰いでは宇宙の大なるを觀、俯しては品類の盛んなるを察す。

目を遊ばしめ、懷ひを騁する所以にして、以て視聽の娯しみを極むるに足れり。

信に樂しむべきなり。夫れ人の相ひ與に一世に俯仰するや、

或いは諸を懷抱に取りて、一室の内に悟言し、

或いは託する所に因寄して、形骸の外に放浪す。

趣舎萬殊にして、靜躁同じからずと雖も、

其の遇ふ所を欣び、?く己に得るに當りては、

怏然として自ら足り、老の將に至らんとするを知らず。

其の之く所、既に惓み、情の事に隨ひて遷るに及んでは、感慨之に係れり。

向の欣ぶ所は、俛仰の閒に、以て陳迹と爲る。

猶ほ、之を以て懷ひを興さざること能はず。

況んや、脩短化に隨ひ、終に盡くるに期するをや。

古人云へり、死生も亦た大なりと。豈に痛ましからずや。昔人の感を興すの由を攬る毎に、一契を合はせたるが若し。

未だ甞て文に臨んで嗟悼せずんばあらず。之を懷に喩ること能はず。

固より死生を一にするとは虚誕たり、彭殤を齊しくするは妄作たるを知る。

後の今を視るも、亦た由ほ今の昔を視るがごとくならん。悲しいかな。

故に時人を列叙し、其の述ぶる所を録す。

世殊に事異なると雖も、懷ひを興す所以は、其の致は一なり。

後の攬る者も亦た、將に斯の文を感ずるところ有らんとす。

こういうものは現代語に訳すと駄目になりますね。

これもまた、このまま何度も声に出して読んでいれば、やがて旅人たちが「蘭亭序」の精神世界を都から遠く離れたこの太宰府の地で再現してやろうという意気込みのようなものが見えてくるのです。(続く)

1 comment for “万葉集を読む(34)~(大伴旅人)「梅花の宴 巻五 815~846番歌」(1)”