主人公と仙女たちとの間でかわされた8首の贈答歌の後に、「後の人の追ひて和(こた)へたる詩」として3首が記されています。そして、その3首には「師(そち)の老(おきな)」、つまりは太宰府の長官である大伴旅人の名が記されています。

後の人の追ひて和(こた)へたる詩(うた)三首 師(そち)の老(おきな)

松浦川川の瀬早み紅(くれなひ)の裳(も)の裾濡れて鮎か釣るらむ (巻5:861)

人皆(ひとみな)の見らむ松浦(まつら)の玉島を見ずてやわれは恋ひつつ居(を)らむ (巻5:862)

松浦川玉島の浦に若鮎(わかゆ)釣る妹(いも)らを見らむ人の羨(とも)しさ (巻5:863)</strong

つまりは、この一篇の物語は大伴旅人が聞いた話を記したものであり、その聞いた話に対して旅人が最後に3首の歌として感慨を述べたものとなっているのです。そして、かつてはこの旅人が仕掛けた仕組みをそのまま採用して、この3首だけが旅人の作であり、それ以前の「序」と8首は旅人以外の作だとされたときもあったようです。(今では作品全体が旅人の手になるものだというのが定説です。)

興味深いのは、この3首によって、物語全体が深い余韻を持って終わるようになっていることです。その「深い余韻」をもたらしているのが「らむ」という「現在推量」を表す言葉です。

第1首めには「釣るらむ 」、2首めでは「見らむ」「居(を)らむ 」、そして最後の3首めにも「見らむ」という「現在推量の表現」が使われているのです。

「現在推量」とは「今も行われてるだろうと想像する」ことです。

松浦川川の瀬早み紅(くれなひ)の裳(も)の裾濡れて鮎か釣るらむ

「松浦川の川の瀬の流れは速いので、少女たちは今も紅の裳裾をぬらして鮎を釣っていることだろう」というような意味になります。

そこから浮かぶ情景は、松浦川での不思議な出来事を聞いた旅人が、遠く太宰府から思いを馳せている光景です。

人皆(ひとみな)の見らむ松浦(まつら)の玉島を見ずてやわれは恋ひつつ居(を)らむ

これも「多くの人が皆、今も見ているだろう松浦の玉島を私はいつまでここにあって恋つづづけることだろう」のような意味になり、そこでもまた遠く松浦の玉島に思いを馳せているのです。

そしてその思いは最後の3首めによってより深いものになっていきます。

「松浦川玉島の浦に若鮎(わかゆ)釣る妹(いも)らを見らむ人の羨(とも)しさ」

「松浦川の玉島で若鮎を釣る少女たちを今も見ているだろう人は、何と羨ましいことだ」と述べることで、この松浦川での不思議な出来事を現実の事であることを読み手に確認させ、それを今まさに見ている人がいる事へのへの羨望の思いを吐露する事によって、その現実感をより強調しているのです。

この終わり方は実に巧みだと言わざるを得ません。

こうしてみると、この作品は多くの作者の手によって読まれた歌をただ寄せ集めたものではなくて、そこには深い文学的営為を持って構成された「意志」を感じとらざるを得ません。それ故に、この「序」と「11首の歌」は一人の手によって創作されたものであり、その一人とは大伴旅人以外には考えられないのです。

恐るべき奈良時代の貴族の教養

万葉集と言えば古代人の大らかな生き方や心情を素直に詠み上げたものだという「定説」があります。しかし、一つ一つの作品をじっくりと読んでいけば、それだけでは到底理解し得ない部分が多いことにも気づかざるを得ないのです。

確かに、一般的に「東歌」などと呼ばれる詠み人知らずにはその様な大らかさに溢れているものがたくさんあります。

私が好きなもので言えば、例えばこのような歌です。

信濃なる筑摩の川の細石(さざれし)も君し踏みてば玉と拾はむ 〔巻14:3400〕作者不詳

庭に立つ麻手刈り干ししき慕(しぬ)ぶ東女(あづまをみな)を忘れたまふな 〔巻4:521〕常陸娘子

おそらく、巻14の東歌は名も知られていない個人の歌と言うよりは、ある集団で受け継がれてきた「伝承歌」のようなものかもしれません。

巻4の歌も作者として「常陸娘子」となっているのですが、これも国司として赴任してきた貴族が都へ帰るときに地元の娘たちが捧げた、お決まりの「伝承歌」のようなものだったのかもしれません。

本居宣長は儒教や仏教のような外国からの思想に毒された日本古来の精神を救い出すために「唐心」「大和心」という概念を生み出しました。その概念を援用するならば、こういう「伝承歌」にルーツを持つような作品には「唐心」は含まれていないのかもしれません。

しかし、それだけが万葉集のすべてでないことを、例えば今回読んでみた「松浦河に遊ぶの序と歌」を読めば痛感せざるを得ません。いや、この作品だけでなく、旅人や憶良のような抜きんでた知識人の作品で編まれている巻5などは、漢籍に対する理解がなければその内容を十分に理解することが出来ないようなものばかりなのです。

ですから、そこには「古代人の大らかな生き方や心情」よりは、奈良時代の貴族たちが身につけていた「恐るべき教養の凄み」の方こそが強く印象に残るのです。

そして、より多くの情報に接することが出来るようになってくると、今までは素直に「大和心」をうたいあげたと思われるような作品でも、その背景にはしっかりと「漢籍」の表現が踏まえられていることに気づいてしまったりする事もあるようなのです。

おそらく、「唐心」「大和心」を仕分けるというのは、本居宣長の時代と較べればますます厄介なことになっているのかもしれません。それは裏返せば、それほどまでに「唐心」というものは日本人の中に深く染み込んでいて、もしかしたらそれはすでにDNAレベルにまで達しているのではないかという気がするほどなのです。

そうか、考えようによっては「信濃なる筑摩の川の細石(さざれし)も君し踏みてば玉と拾はむ」でさえも、尊いものを「玉」と表現するのも「唐心」かもしれませんね。

ですから、最近になって良く耳にする「古き良き日本」とか「美しい日本」には首をかしげるようなものが少なくないのです。

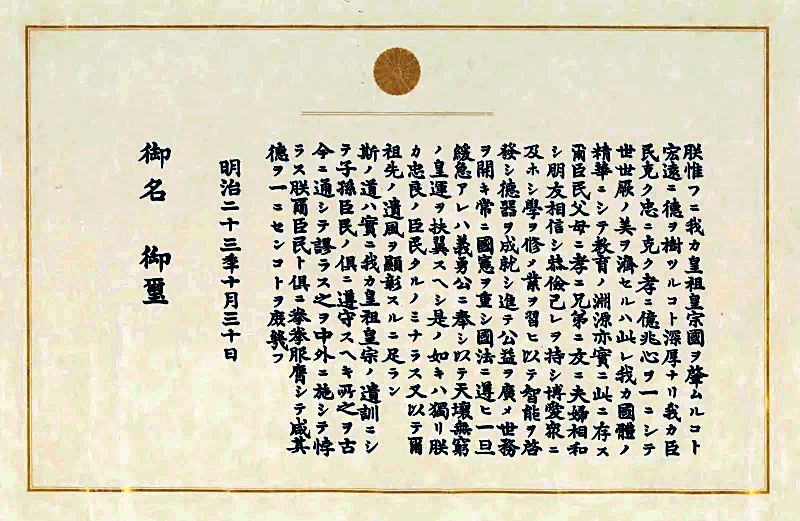

例えば、美しい日本人の心を大切にするために「教育勅語」を見直そうというような主張などはその典型でしょうか。

「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」

これって思いっきり儒教道徳であって、本居宣長流に言えばまさに「唐心」そのものです。ですから、これを「いにしえの日本人の美しい心」などと言えば、本居宣長などはひっこくりこけちゃうでしょうね。(終わり)