リリー・クラウスはモーツァルト弾きとしてそれなりの評価がされていますが、ほぼ同時代を生きたハスキルなどと比べるとその評価は決して高くはないように見えます。

何故だろう、と私などは不思議に思ってしまいます。

繊細で透明感に満ちたハスキルに対して、強いアタックで決然としたモーツァルトを描き出すハスキルは日本人の好みに合わないのだろうか?などと思ったりもするのですが、実に不思議です。

Lili Kraus

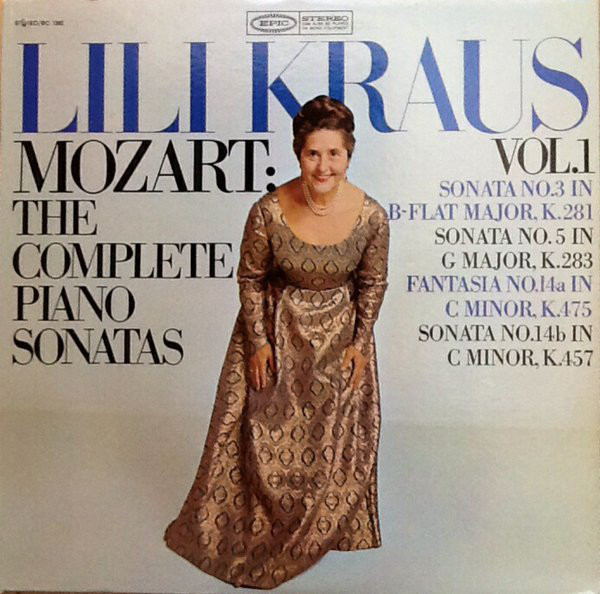

ただ、その原因の一つが60年代にステレオ録音されたモーツァルトのソナタ全集にある事は否定できないでしょう。あれは、演奏もいまいちならば、録音も実に冴えないものでした。そんな全集が彼女の代表的な録音として認知されてしまったのが不幸の一因だったことは間違いないと思います。

レコード会社というのは「新譜」が売れないと営業的に困ることは理解できます。演奏家にしても、オファーがあれば2回でも3回でも同じ作品を録音するでしょう。

生活もかかっているのでしょうが、それ以上、演奏や録音の機会をあたえられるととこそが、演奏家としての存在証明だからです。

そして、2回目、3回目の録音が最初のものより優れているならば問題はないのですが、残念ながら人は衰えます。

どんなに偉大な芸術家であっても「加齢」には勝てません。ピークを迎えた後は必ず芸は下り坂です。その下り坂の時代の演奏がその人の代表的な録音として世間に流通し、逆に若い時代のピークの録音が忘れ去られるとすればこれほど不幸なことはありません。

この不幸が絵に描いたようにあてはまったのがリリー・クラウスでした。

世に流通したのは下り坂の時代に録音されたステレオ録音であり、彼女の絶頂期を記録した50年代のモノラル録音は長く埋もれたままでした。

(P)リリー・クラウス 1956年録音

- モーツァルト:ピアノソナタ第1番 ハ長調 K.279

- モーツァルト:ピアノソナタ第2番 ヘ長調 K.280

- モーツァルト:ピアノソナタ第3番 変ロ長調 K.281

- モーツァルト:ピアノソナタ第4番 変ホ長調 K.282

- モーツァルト:ピアノソナタ第5番 ト長調 K. 283

- モーツァルト:ピアノソナタ第6番 ニ長調 K. 284

- モーツァルト:ピアノソナタ第7番 ハ長調 K. 309

- モーツァルト:ピアノソナタ第8番 イ短調 K. 310

- モーツァルト:ピアノソナタ第9番 ニ長調 K. 311

- モーツァルト:ピアノソナタ第10番 ハ長調 K. 330

- モーツァルト:ピアノソナタ第11番 イ長調 K. 331

- モーツァルト:ピアノソナタ第12番 ヘ長調 K. 332

- モーツァルト:ピアノソナタ第13番 変ロ長調 K. 333

- モーツァルト:ピアノソナタ第14番 ハ短調 K. 457

- モーツァルト:ピアノソナタ第15番 ハ長調 K. 545

- モーツァルト:ピアノソナタ第16番 ロ長調 K. 570

- モーツァルト:ピアノソナタ第17番 ニ長調 K. 576

しかし、著作権という「檻」から解放されてようやくにして50年代のモノラル録音による全集が日の目を見るようになりました。その事によって、多くの人が彼女の真の姿が認知する時代が来たのは喜ばしいことです。

しかし、著作権という「檻」から解放されてようやくにして50年代のモノラル録音による全集が日の目を見るようになりました。その事によって、多くの人が彼女の真の姿が認知する時代が来たのは喜ばしいことです。

リリーの50年代のモノラル録音を聞いてみてまず驚かされるのはその強靱なタッチです。

例えば、K.332のヘ長調のソナタ。

あの第3楽章などはたるんだ精神をたたき直してくれるほどの強烈な響きで造形されています。

彼女の演奏に特徴の一つは、モーツァルトが指示しているフォルテやピアノ、特にフォルテに関しては思いっきり鳴らしていることです。ですから、彼女が描き出すモーツァルトは光と影が交錯する木漏れ日の世界などではなく、強烈な日の光にてらされて光と影がクッキリと二分するようなクリアな世界です。

こういうモーツァルトは実に珍しいです。

しかし、それ以上に驚かされるのは、外見は実にクリアに描き出しているのに、作品の細かい造形に関しては実に細かい手練手管を駆使していることです。

ぼんやりと聞いていると、速めのテンポで強靱、かつクリアに弾ききっているように聞こえるのですが、腰を据えてじっくり聞いていると、あちこちで実に色んな事をやっていて、その「色んな事」がツボにはまっていて気分がいいことに気づかされます。

もっとも、こういう事は一般論で話してもピントこないので、一例としてK.545のアンダンテ楽章を取り上げてみます。

あの、あまりにも有名で、おそらくは200年以上にもわたって多くの子どもたちがピアノに向かって嫌々弾いてきたであろう音楽です。

これは、モーツァルトの数ある音楽の中でも最も深い感情に満たされた音楽です。

リリー・クラウスはこの音楽を驚くほどに速いテンポで弾き始めます。モーツァルトの指定はアンダンテなのですが、下手をするとアレグレットくらいに聞こえかねないテンポです。

同じ時代の代表的な演奏としてギーゼキングの録音があります。

これは間違いなく歩く速さのアンダンテです。

この二つの演奏を聞き比べてみると、何故にリリーがこんなテンポ設定をしたのかが分かってきます。

まず、ギーゼキングは全くテンポを動かしません。

彼のポリシーは、演奏家の恣意的な解釈でモーツァルト歪めることを徹底的に排除することにあったのですから当然と言えば当然です。現在のピアニストの大部分も当然のことながらほとんどインテンポで弾ききっていて、例えば、内田光子などもそのテンポ設計はギーゼキングとほぼ同じように聞こえます。

しかし、リリーはここぞというところでガクンとテンポを落とします。

例えば、40小節目あたりから彼女は少しずつテンポを落としていって、48小節目でためを作るようにガクンとテンポを落とします。

なるほど、真っ当なアンダンテのテンポで弾いてきて、さらにそこからためを作るようにテンポをさらに落としたのでは、あまりにもあざとすぎて聞いていられません。しかし、元々がアレグレットに近いテンポなので、このためが実に効果的です。

何か、深い物思いに沈むかのような風情に少しずつ陰りが増していって、その影の色が一番濃くなるところで、大きく息を吸い込んでその影を振り払うように感じられます。

さらに、その後も60小節目あたりからほんの少し加速したり、70~71小節目の右手の音形を強調するためにテンポを落としたり、と、実にいろいろな手練手管を使っています。

つまり、あの速すぎるテンポ設定は、こういう細かいギアチェンジがごく自然におこなえるための舞台設計だったのです。

これらを恣意的ととるか、効果的と感じるかは評価が分かれるかもしれませんが、私などは実に粋な計らいだと感じ入ってしまいます。

逆に、K.310のハ短調ソナタの第2楽章。

今度は、ギーゼキングと比べるとかなり遅めのテンポで弾き始めます。

そして、37小節目から憂愁の影の中に不安の影が差し込み始めるとテンポが上がり始めます。

そして、43小節目で心の中に嵐が吹きすさび出すとそれにあわせて一気にテンポが上がります。

しかし、ギーゼキングや内田光子の演奏では、当然のことながら何も起こりません。淡々とインテンポで音楽は流れていきます。

やがて、心の中の嵐は次第におさまりはじめ、49小節目の最後の拍でガクンとスピードが落ち、少しずつ元のテンポに戻りはじめ、53小節目の頭の部分でまたもや思いっきりためを作って全ての思いを振り払うと、この上もなく印象的に最初の最初の主題がしみじみとした感情をともなって帰ってきます。

なるほど、いささか遅めと思われる全体のテンポ設計は、この心のドラマを劇的に表現するための設えだったのかと納得させられるのです。

また左手の使い方も実に計算され尽くしているように聞こえます。

これもギーゼキングを比較の対象に取り上げますが、彼の場合は一貫して右手と左手がほぼ均等に響きます。

これは、昨今のピアニストもほぼ同様で、例えば内田の録音などを聞いても右手と左手が実にバランスよく均等に響いています。

ところが、リリーの演奏では左手は基本的に控えめです。

ところが、ここぞと言うところになると、結構深々と響かせて前に出てきます。そこには、彼女なりのモーツァルト解釈とそれにもとづく演奏設計があって、右手と左手が絶妙のバランスで鳴り響きます。

ついでながら、最近紹介したペルルミュテールは一貫して左手をしっかりと響かせていて、それが彼ならではの独特なマタタビの世界を作っている一因になっているようです。

モーツァルトの楽譜というのは音符以外はほとんど何も書いていません。

何も書いていないのだから、一切の余計なことはしないというのがギーゼキング以降の現代のピアニストたちの基本的なスタイルです。

しかし、リリーのスタイルは、「書かなくたってそんなことは分かるだろう!」と言うモーツァルトの声を受け止めて演奏しようというものです。

つまり、リリーの演奏はモーツァルトの書いた音符を正確にバランスよく響かせることに意を注ぐのではなくて、モーツァルトが音符を使って書いた「心のドラマ」を再現しようと言うものです。

ですから、モーツァルトがこの音楽にこめた深い感情がリリーの演奏からはヒシヒシと伝わってきます。

そして、何よりも、「人生は美しい、人生は生きるに足る」というモーツァルトのささやきが心に染みいってきます。

確かに、モーツァルトの音符を一切の思い入れを排してバランスよく響かせることで、そこに清潔で透明感に満ちた繊細なモーツァルト像を描き出すことも素晴らしいことです。

ギーゼキング以降、そう言うモーツァルト像が主流を占めてきたことは意味あることです。

しかし、このモノラル録音によるリリーの演奏を聴くと、それだけが唯一絶対の解でない事を教えられます。

今回は柄にもなく細かいことを書き連ねましたが、彼女の演奏に虚心坦懐に耳を傾ければ、そこからモーツァルトのささやきが聞こえてくるはずであり、それはこの上もなく素晴らしい体験となるはずです。

なお、この録音を行ったのは、あの有名なアンドレ・シャルランです。

テープヒスがいささか耳につきますが、ピアノそのものは芯まで鳴りきっていて、残響過多のフニャケた最新録音よりもピアノの魅力を上手くすくい取っています。

また、どんな環境で録音したのかは分かりませんが、譜面をめくる音なども入っていることから、何回かテイクをとってベストのものをほとんど編集しないで採用しているようです。そのことも、この演奏の価値を高めているのかもしれません。

なお、この全集には通常18番とナンバリングされるソナタが欠けています。

K.533とK.494をくっつけて一つのソナタにするというちょっとした不正を働いた作品ですが、ザスロー先生によれば「それにも関わらず、・・・いかなるソナタと比べてもちゃんとしたソナタであり、いかなる基準から見ても傑作である」と宣告されているだけにちょっと残念ではあります。