バイロン・ジャニスを始めとして、ウィリアム・カペル、ジュリアス・カッチェン、、レオン・フライシャー、ヴァン・クライバーン、ゲイリー・グラフマンというのは、50年代から60年代のアメリカを代表した若手ピアニスト達でした。彼らに共通しているのは、いずれも若くしてそのキャリアが絶たれてしまったという事実です。

それはもう、まるで何かの悪意が働いているのではないかと思ってしまうほどです。

ウィリアム・カペルは「ホロヴィッツの再来」と言われるほどの華々しいデビューを飾り、そして、その後もホロヴィッツを超えんとするかのごとき活躍を見せながら、飛行機事故(英連邦太平洋航空304便墜落事故)により31歳の若さで亡くなってしまいます。

ジュリアス・カッチェンはその様な悲劇には見舞われなかったものの、「知的なブルドーザー」と喩えられるほどの精力的な活動をこなしながら、わずか42年でこの世を去ってしまいます。

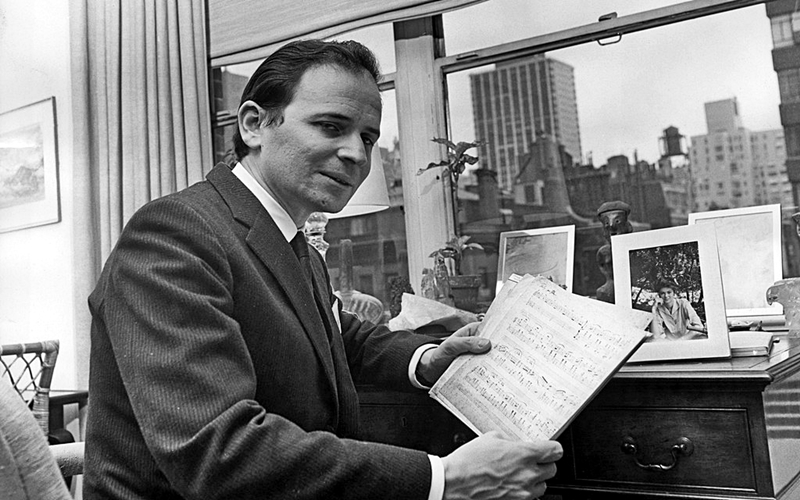

Byron Janis

ジャニスはホロヴィッツがその才能にふれこんで自ら弟子入りを進めた唯一にピアニストであり、10代後半の4年間をホロヴィッツの家に住み込んで学ぶ機会に恵まれました。グラフマンもまたわずか3人しかいなかったホロヴィッツの弟子のうちの一人でした。

そして、この二人はともに指の故障によってそのキャリアを絶たれています。

過酷な訓練による過度な指への負担が原因と言われているのですが、その背後には師であったホロヴィッツの呪縛があったものと想像されます。

フライシャーもまたセル&クリーブランド管とのコンビで数多くの優れた録音を残しながら、30代半ばで「局所性ジストニア」という難病でキャリアを絶たれます。

ちなみに、グラフマンの指の故障もこの「局所性ジストニア」だったと言われています。

クライバーンは言うまでもなく第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝して一躍アメリカのヒーローとなるものの、過密スケジュールによって潰されてしまいました。

歴史に「イフ」はないのですが、もしもこの6人が順調にキャリアを積みあげていれば、少なくともアメリカにおけるクラシック音楽の世界は随分と様変わりしていたでしょう。

とりわけ、カペルとジャニスは30代でそのキャリアを終えていますから、ひたすら強靱にピアノを鳴り響かせている時代から次のステップへと移ろうかと言うときに終わってしまっているのですから、実に持って残念な話です。

Byron Janis

もちろん、ジャニスは指の故障を回復させて80年代には復活するのですが、その時には既に輝きを失っていました。10年を超えるキャリアの中断は致命的であり、それはフライシャーにおいてもクライバーンにおいても同様でした。

その意味では、もう少し活躍する期間の長かったカッチェンやグラフマンはまだしも幸運だったと言えるのでしょうが、それでもある種の生真面目さを抜け出すところまでには至っていません。

この6人を一括りにして論ずるのは乱暴であるとは思うのですが、それでも誤解を恐れずに言い切ってしまえば、彼らの演奏には青年らしい生硬なまでの生真面目さが貫かれています。

それは、芸人ホロヴィッツや大向こうへの受けをいつも意識していたルービンシュタイン等は言うまでもなく、ヨーロッパの巨匠と言われていたピアニストを聞き込んできた者にとっては、ある種の新鮮さとして感じられたことでしょう。

実際、彼らの紡ぎ出すピアノの響きは、年寄りピアニストには出すことのできない、強靱でありながら潔いまでの透明感を持ったものでした。

ただし、それは若者にしか表現できない世界ではあるものの、それでも一つの通過点であったことも事実です。その通過点の先の世界をともに見ることができなかったのは、実に持って残念な話でした。

アドルフ・シュルツ=エヴラー:ヨハン・シュトラウスの『美しく青きドナウ』によるアラベスク (P)バイロン・ジャニス 1952年8月20日録音

1952年のモノラル録音とは到底信じがたいほどの優秀録音であり、若きジャニスの素晴らしい腕の冴えが刻み込まれています。

しかし、結局、彼はここから前に進むことはかなわずに、そのキャリアを実質的には終了してしまいました。

残念な話ですが、そこに若者の才能を食いつぶして恥じない「商業主義」の恐ろしさを見てしまうのです。