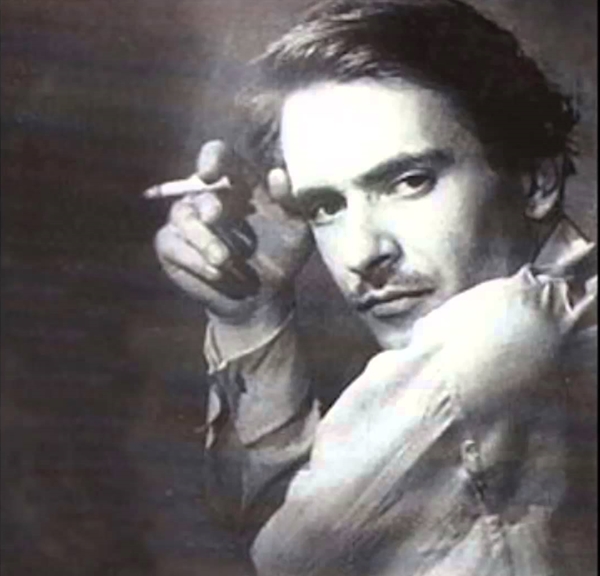

サンソン・フランソワ、酒と煙草、そしてジャズをこよなく愛したピアニスト、破滅的とも言えるような生き様の果てにわずか46歳でこの世を去ったピアニスト、そして、19世紀型ピアニストの最後の生き残りとも評された男です。

そんな男がこう言い放っています。

「作曲家に関することについて、私は興味はありません。」

原点尊重が錦の御旗で、作曲家の意図にどれほど忠実に演奏するかが演奏家の試金石になる時代にあって、なかなか言える言葉ではありません。おかげで、演奏というものは作曲家の意図に忠実でなければならないという立場(即物主義)からは襤褸糞に評価されてきました。

でも、彼の演奏は時にロマンティック、時にスリリングで面白いんですね。とりわけ50年代にモノラルで録音された録音は聞き終わった後に「ああ、面白かった!!」というようなレベルではなくて、聞いているうちに思わず絶叫したくなるほどの熱さとスリルに満ちた面白さを持っています。

それは、「テンポ設定ってこんなんでよかったの」とか、「いくらなんでもルパートかけすぎでしょ」とか、「もしかしたらスコア勝手に変えてない」とか、そんな「些末」な事はどうでもいいと思えるような面白さに満ちているのです。(うーっ、些末じゃないか・・・)

そういう意味では、彼は疑いもなくバッハマンやパデレフスキーに代表されるような、とんでもなく主観的な演奏を展開した19世紀のピアニストの生き残りのように聞こえます。

戦後のクラシック音楽界を席巻した「即物主義」の功罪については、あちこちで言及してきました。

音楽作品を19世紀のロマン主義的歪曲から救い出した「功」については、今さら言うまでもないでしょう。

ロマン主義的歪曲の問題点は音楽作品を目的ではなくて手段にしてしまったことです。

ホフマンたちは音楽作品を己のテクニックを誇示するための道具にしましたし、バッハマンたちは己の主観的感情や気分を顕示するための道具にしたのです。

ですから、シュナーベルからギーゼキングにつながっていく即物主義の流れは、その様な演奏家と作曲家の関係を180度転換させるものでした。

作曲家等という存在はどこかに忘れ去られ、その作品さえもが音楽とは全く別の何者かを誇示するための道具に貶められていたものをもう一度拾い上げて、今度は演奏家がその作品に仕えようと言うのが即物主義の意味するところだったのです。

それは年を経た美術作品から、表面を覆っていたゴミを丹念に取り除いていくのと似た作業でした。時には、修復という名で適当に加筆された部分を取り除くことも必要だったでしょう。

しかし、その結果として、その作品が生み出されたときの輝きを取り戻した功績の大きさは讃えられてしかるべきです。

さて、問題はここからです。

美術作品ならば、修復作業が済めば、その作品を展示しておけば話はすみます。しかし、音楽作品ならば、演奏家が演奏のたびにこの「修復」作業に当たる必要があります。しかし、現実問題として、演奏のたびにスコアに向かい合ってゼロからスタートする演奏家は決して多くはありません。ともすれば、先人の轍のうえを危なげなく通り過ぎるだけで「作曲家の意図に忠実な演奏」と主張して事が済んでしまいます。

凡庸な演奏家にとって「即物主義」とは、己の「凡庸」さを覆い隠す隠れ蓑になりました。

これが「即物主義」の「罪」の部分です。

考えてみれば、「即物主義」というのはなんという矛盾をはらんでいることでしょう。それは、「作曲家の意図」という絶対的に正しい「答え」がどこかに存在していて、演奏という行為はその正しい「答え」に対する比較によって「採点」されるという息苦しさを常にかかえこまざるを得ないのです。

こんな作業のどこに、芸術家が豊かな創造性の羽を伸ばすことができるのでしょうか。

もちろん、「作曲家の意図」にどれくらい迫れるのかという範囲において創造性が発揮できるという人もいるでしょう。しかし、それはまるで収束する級数の最先端におけるミクロの争いのようです。そこからは、創造性という言葉から連想されるような闊達さではなく、逆に息苦しさしか感じられません。

芸術というのは、闊達な創造性に彩られていなければいけません。

「即物主義」というものが生まれたのは、疑いもなくそのような闊達な創造性の営みによるものでした。しかし、「即物主義」が一つの権威となってしまうと、瞬く間にそこから創造性は失われていきました。そして、その果てにおいて「古楽器ムーブメント」という「鬼子」を生み出して木っ端微塵に砕け散ってしまったのが「今」という時代です。

思い切った言い方が許してもらえるならば、そんな今にあって必要なのは、音楽作品を「即物主義的歪曲」から救い出すことかもしれないのです。

そういう意味で、もしかしたら、漸くにして時代はフランソワに追いついたのかもしれません。彼は決して「19世紀型ピアニストの最後の生き残り」などではなく、この行き詰まった即物主義の時代の先を歩いていたのかもしれないのです。

最後に、ちょっとばかり格好をつけて、フランソワのピアノを聞くといつも思い出すランボーの詩をひとつ。

俺は歩いた 破れたポケットに両手を突っ込んで

外套もポケットに劣らずおあつらえ向きだった

大空の下を俺は歩いた ミューズを道案内にして

何たる愛の奇跡を俺は夢見たことか

一張羅のズボンにもでっかい穴があいていた

俺は夢見る親指小僧よろしく道々詩に韻を踏ませた

俺様の今夜の宿は大熊座

あちこちにきらめくは我が星座

俺は聞き入る 道端にしゃがみ込んで

九月のこの良き夕空に浮かぶ星たちのささやきに

すると夜露がワインの滴となって俺の額を濡らし

俺はいよいよ韻を踏むのに夢中になると

膝を胸に引き寄せて竪琴のように抱え込んでは

靴の紐を引っ張って楽器のかわりにしたのだった

積み重なったヨーロッパ近代の重みに己の感性一つで対峙して砕け散ったランボーとフランソワに近しさを感じるのは私だけでしょうか。