「フェスティヴァル四重奏団」ってのは時々見かけるけれども、なんだか「フェスティヴァル」のための「四重奏団」みたいで安っぽいな、等と思っていました。クラシック音楽というのはそれなりに長く聞いてきたつもりなのですが、未だにこういう「恥さらし」な事を思ってしまったりするのですね。(^^;

お恥ずかしい限りです。

調べてみれば、メンバーの中心がヴァイオリンの「シモン・ゴールドベルク(Szymon Goldberg)」とヴィオラの「ウイリアム・プリムローズ(William Primrose)なんですね。この顔ぶれで「安っぽい」などと言えば罰が当たります。

さらに調べてみて分かったのは、「フェスティヴァル四重奏団」と言うのは、弦楽四重奏団ではなくて「ピアノ四重奏団」でした。

Szymon Goldberg

ですからメンバーは上記の二人以外にチェロの「ニコライ・グラウダン(Nikolai Grauda)」とピアノの「ヴィクター・ヴァビン(Victor Babin)」という4名で構成されています。

もとは、ロッキー山脈の小さな街アスペンで行われる音楽祭にこのメンバーで出演していたのが始まりです。

ゴールドベルクはこの町のアスペン音楽学校で教えていましたし、ピアノのヴァビンもこの音楽学校に勤めていたのが縁だったのでしょう。そして、この小さな音楽祭での演奏が次第に話題になるようになり、それならメンバーを固定して他の場所でも演奏活動をしようと言うことで結成されたのが「フェスティヴァル四重奏団」なのです。

ですから、「フェスティヴァル」のための「四重奏団」という直感は正しかったのですが、決して安っぽくはなかったと言うことです。(^^;

このメンバー構成でいつ頃まで演奏活動を行ったのかは分かりませんでしたが、50年代から60年代にかけて「RCA」が彼らの演奏を録音として残したのは褒めてあげたいですね。

一般的に、常設のピアノ四重奏団などと言うものは存在しませんから、ピアノ四重奏曲や五重奏曲の音楽をやるときは常設の弦楽四重奏団に外部からピアノが乱入してくるという形になります。

ですから、弦楽器の方はこの乱入してきたピアノとの間で意思疎通を図る必要があります。

ピアノの方にしても、自分は明らかによそ者である事を意識せざるを得ない状況で演奏に参加するのですから、それはそれで大変なのです。

しかも、楽器のバランス的に、ピアノはその気になれば他の3人(4人)を圧倒してしまうこともできるので、このコミュニケーションは微妙な問題をはらんでしまうのです。

さらに言えば、常設の四重奏団ならば、もう一つ深刻な問題が発生します。

それが、セカンド・ヴァイオリンが「俺、することがないんだけど」という「スネ夫モード」に入ったりする事です。

そして、そこまで無理をして取り上げても、聞き手の方からそれほど感謝される事の少ないジャンルなのです。

結果として、実際のコンサートでも録音でも取り上げられにくいジャンルになってしまっています。

しかし、こういう「常設」に近い団体であれば、最初からスネ夫になるセカンド・ヴァイオリンも存在しませんし、ピアノもまた仲間の一人です。

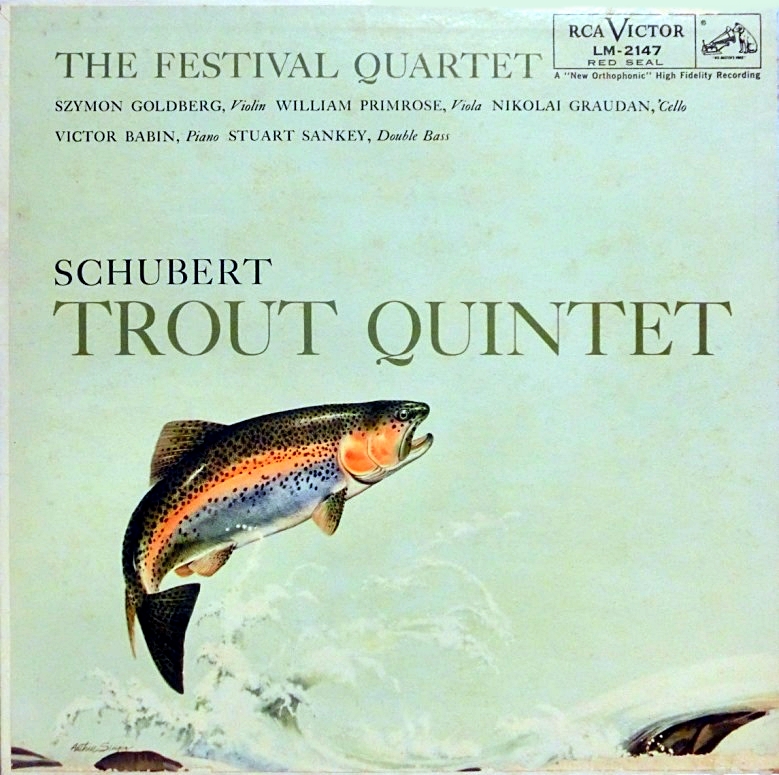

シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D.667 「鱒」

フェスティヴァル四重奏団 (doublebass)ステュワート・サンキー 1957年1月13日録音

RCA LM-2147

時には、ピアノの本能としてザクッ、ザクッと縦割りに行きたい部分でもぐっとブレーキがききます。ここでのシューベルトの演奏は明らかに弦楽器優勢で、シューベルトの素晴らしい歌謡性を前面に出しています。

それは、第4楽章の有名な「鱒」の変奏曲の部分だけでなく、例えば第2楽章のアンダンテの歌心などは絶品です。

そして、どちらかと言えばシューベルトが交響的な響きを追求しているような部分でも、音楽は基本的に横に流れていく雰囲気があります。

その意味では、これはアメリカという土地で活動しながら、ヨーロッパに根っこを持った演奏家達の素直な心情が吐露されている演奏です。

ハイフェッツが中心となって臨時編成ししたメンバーで録音した室内楽作品は、驚くほどの縦割りとスリム化で別の作品を聞いているかのような雰囲気になるのですが、ここではそう言う「即物主義のアメリカ」の姿はどこにもありません。

ただ、残念なのは、音場が時にはモノラルかと思うほどに狭いことです。この時代の「RCA」ならばもう少し何とかなったような気がするだけに実に残念です。