アナログは20kHzを超えるのか?

『音楽メディアとして「16bit 44.ikHz」というCD規格にはどれくらいの実力があるのでしょうか』と問いかけたときの本丸は「16bit」ではなくて「44.1kHz」にあります。

CD規格の最大の欠点としていつも語られるのが、サンプリング周波数が「44.1kHz」なので、20kHzまでの周波数しか記録できないから駄目だ・・・と言う論理です。(20kHzの限界)

言うまでもないことですが、本物の楽器の響きには可聴帯域を超える音が倍音域として含まれています。CD規格はその倍音域の響きをバッサリとカットしているから、音楽メディアの器としては不十分だと言う論理です。

この「20kHzの限界」を巡っては数限りない論議がかわされてきました。そして、その論議の帰趨はおおむね、「20kHzでは不十分」というあたりに落ち着いたかのように見えます。

しかし、腰を落ち着けてじっくりと考えてみると、「20kHzの限界」だけをもって「CD規格はアナログに劣る」という結論には結びつかない事に気づきます。

事情はそれほど単純ではないのです。

「CD規格はアナログに劣る」という結論を確定するには「20kHzの限界」を指摘するだけでなく、少なくとも以下の2点についても論証しないといけません。

- アナログ再生ならば可聴帯域を超える範囲まで正確に記録し再生できている。

- 可聴帯域の20kHzを超える音が再生できないことは音楽再生において致命的な欠陥である。

(2)に関しては「概ね不十分」という結論に帰趨しているように見えるので、今さらながらの蒸し返しのように思われるかもしれません。しかし、実際に20kHzを超える領域まで記録し再生できているはずのハイレゾ音源の音質がいまいちパッとしないという現実を突きつけられると、論議をもう少し深める必要があるのではないかと思わざるを得ません。ですから、この問題についてはCD規格とアナログ再生との比較検討がすんでからじっくりと論議できればと考えています。

と言うことで、ここでは(1)の「アナログ再生ならば可聴帯域を超える範囲まで正確に記録し再生できているのか?」という問題について検討します。

「CD規格はアナログに劣る」という論理は、概ね以下のような文脈で語られます。

######################################################

「人は音楽を聞くとき、音として意識できる周波数(20Hz~20kHz)だけでなく、聞き取ることの出来ない周波数の音も一緒に聞いています。つまり、本物の音には意識できない周波数が含まれているのです。

そして、その意識できない周波数の音がアナログ録音には含まれているのですが、デジタル録音には含まれていないのです。

何故ならば、CDはサンプリング周波数が「44.1kHz」と言う規格の限界として20kHzまでの音しか記録することが出来ないからです。つまり、本物の音には含まれているはずの意識できない周波数帯域の音が記録されていないので、CD規格のデジタル録音は本質的にアナログ録音に劣るのです。

しかし、それではまずいと言うことで、デジタル録音の世界でも可聴帯域を超える、言葉をかえれば本物の音には含まれているはずの意識できない周波数まで記録し再生が出来るハイレゾ音源が生み出される事になったのです。

このことによって、デジタルでもより本物に近い音が追及できるアナログの世界に近づくことができるようになったのです。」

######################################################

耳にたこができるほどに聞かされた論理です。

しかし、この文章に代表されるように、アナログ録音が可聴帯域を超える範囲まで正確に記録し再生できるという理屈は「自明の理」として論証抜きで提出されるだけなのです。

ですから、「アナログ再生には20kHzを超える周波数の音が本当に含まれているのでしょうか?」と問いかけることはとても大切なことなのです。

もちろん、こんな疑問を提出すれば、多くの方から「えぇ~、何言ってるのあんた、馬鹿じゃない。再生できるに決まってるじゃない!」と言われそうです。何しろ、私だってつい最近までそう思っていましたから・・・(^^v

しかし、結論から言えば「CDには20kHzまでしか含まれていないが、アナログのレコードにはそれを超える周波数の音が含まれている」という「常識」は嘘だと言わざるを得ません。もう少し正確に表現すれば、「本物の楽器に含まれる可聴帯域を超える倍音域の音がアナログ録音ならばきっちりと記録されていて再生が可能だ」と言うのは「最悪の都市伝説」です。

ただし、「16bit」の問題を取り上げた時点で、私がアナログの世界を否定しはじめたと読み間違えたとしか思えないような反応をもらっていますので、もう少し言葉を足しておきます。

世の中には、今でもSP盤こそが至高の世界だと信じて実践されている方々がおられます。

嫌みではなしに、趣味の世界としてみればそれは立派なことだと思います。

同じように、アナログ再生こそが至高の世界だと信じて実践されている方はさらにたくさんおられます。実は、私も退職して暇が出来れば、もう一度アナログ再生に挑戦するつもりでいます。

しかし、SP盤を愛する人は「CD規格はSP盤に劣る」などとは言いませんが、アナログ再生に熱心な方々はことあるごとに「CD規格はアナログ再生に劣る」と主張されるので困ってしまうのです。そして、その主張が日本を代表する老舗オーディオ雑誌の中でも堂々とまかり通っているのです。

しかし、その主張がただの「アナ尊デジ卑」の範囲ですむならばスルーでもいいかと思うのですが、さらに返す刀で「デジタルもハイレゾ化によって至高のアナログ再生に近づいてきた」みたいなことを言われると、さすがにそれは違うだろうと突っ込みを入れてしまいます。そして、その「さすがにそれは違うだろう」という主張がハイレゾ化の動きをミスリードしている現状を見せつけられると、ハイレゾに否定的な私でも看過できないと思った次第なのです。

話がとんでもなく飛躍するのですが、アナログの素晴らしさを主張される方は、根底にダーウィン流の進化論的価値観をお持ちなのではないでしょうか。自然淘汰による進化と言うパラダイムに当てはめて、アナログはデジタルに駆逐されるという危機感をお持ちなのではないでしょうか。

しかし、日本には、弱肉強食という野蛮な自然淘汰ではなく、棲み分けという平和的な手段で種は進化すると主張する今西進化論があります。このパラダイムを当てはめれば、アナログとデジタルは全く異なる音楽再生の世界を提供する二つの異なった種として共存が可能なはずです。そして、今回この問題を考えてみて、改めてこの二つは全く別個の存在であると痛感しました。

しかし、この穏やかな棲み分けを実現するためには、ダーウィン流に「CD規格はアナログに劣る」と声高に主張される方々の口をふさぐ必要があります。「CD規格って不十分なの?」シリーズは、そう言う方々に黙ってもらうための試みですので、決してアナログ再生そのものを否定しようなどとは思っていませんので、誤解のないようにお願いします。

話が随分と横にそれてしまいました。(--;

「アナログ再生ならば可聴帯域を超える範囲まで正確に記録し再生できているのか?」という問題は非常に大きなテーマです。ですから、以下の手順に従って3回に分けて考えたいと思います。

まずは、再生の前段階にあたるアナログ録音の問題を考えてみたいと思います。

当たり前の話ですが、録音段階で20kHzを超える領域が録音できていなければ話にもなりません。無いものは再生できないからです。

それを受けて次回は録音されたデータがカッティングされたLPレコードの再生環境について考えます。

最後に、アナログ再生では発生しないデジタル特有の問題から、量子化ノイズと折り返しひずみを取り上げて考えてみたいと思います。

どれをとっても私の手には余るテーマばかりなのですが、誤りや勘違いがあればご指摘ください。

録音マイクを疑う

録音に関わる問題は複雑多岐にわたります。マイクのセッティングが少し変わるだけで拾える音のクオリティは大きく変化します。そう言う部分にまで踏み込むと訳が分からなくなりますので、とりあえずは録音の最上流部にあたる録音マイクと、そこから入力されたデータを記録する録音デッキのクオリティだけに絞って考えます。

まずは録音マイクに関わる話題からスタートします。

驚かれるかもしれませんが、最近のハイレゾ音源の録音に使われるマイクでさえ、その周波数特性は「20 Hz ~ 20 kHz」が一般的です。

たとえば、「ベルリンでのオーケストラ・サラウンドレコーディングについて:SPECIALリポート」というページがあります。このレポートはマレク・ヤノフスキ指揮 RSBベルリン放送交響楽団の3枚組SACDとして発売されることになった録音なので、現在の最先端の録音事情がよく分かります。

この「SPECIALリポート」の中では、録音に使用したマイクについても記入されています。

「今回のコンサートは、収録1週間後の5月12日にラジオ中継があり、その後約半年後にSACDハイブリッドディスクとして発売される予定であるため、ステレオ用、サラウンド用の2つのメインマイクを設置した。ラジオ・ステレオ用はDLRスタッフにより、Schoeps MK3S A-Bステレオが設置され 、サラウンド用は、ジョン・マリー氏によりポリヒムニア・アレイが設置された。このポリヒムニア・アレイは、5 OMNISとも呼ばれるが、ポリヒムニアが長年の独自の研究により考案したもので、一般的なサラウンドスピーカーの配置であるITU-R BS775を模したマイク配置である。LCRは4kHz以上の高域に指向性をもたせる球体、SBKを装着した無指向性Nuemann KM130で、LS-RSはSchoeps MK2Sであった。」

なんだかよく分からない部分もあるのですが、通常のステレオ録音には「Schoeps MK3S A-Bステレオ』というマイクが使用され、サラウンド用には「Nuemann KM130」と「Schoeps MK2S」というマイクを使ったようです。

リンク先で確認してもらえればいいかと思いますが「Schoeps MK3」も「Schoeps MK2S」も「Frequency range 20 Hz – 20 kHz」と書いています。

「Nuemann KM130」に関しては詳細がいまいちよく分からなかったのですが、日本の録音現場ならば必ずいくつかはおいてあると言われる同じメーカーの「Neumann / U87ai」のFrequency rangeは「20 Hz … 20 kHz」と書かれています。

ついでながら、ボーカル録音用のフラッグシップマイクと言われる「BRAUNER Microphones VM1」(一本で約70万円)なんかでも仕様欄には「Frequency Range:20 Hz – 20 kHz」と書かれています。

もちろん、これは20kHzを超える周波数が拾えないと言うことを意味しているわけではありません。それを超えても、おそらくはダラ下がりの特性ながら音は拾っているだろうと推測はされます。しかし、マイクを作っているメーカーにしてみればそう言う領域の音がどれくらい正確に拾えているかは一切保証していないと言うことです。

つまりは、現在の最新の録音現場で使用されるマイクであっても、いろいろな楽器が20kHzを超える領域で鳴っているであろう倍音域の音が正確に録音されている保証は全くないのです。

アナログ録音を信じている人にとってはここからがさらに困った話になるのですが、ここで紹介した録音事情はSACDを作成するという最先端現場での話だと言うことです。

ここから針を30年以上前に戻してアナログ録音時代に戻せば、こんなに優秀なコンデンサマイクは存在しませんでした。

おそらく、その当時の録音用マイクは好意的に見ても15kHzあたりが拾える限界でした。そして、当時はそれで良しとしたのです。

何故でしょうか?

答えは簡単です、それ以上の帯域の信号を正確に拾ったとしても、その後段の録音機器のクオリティや、何よりもLPレコードの再生環境を考えればそれで十分だったからです。

さらに、話がいささか横にそれるのですが、最新のハイレゾ録音の現場でも使用している録音マイクの周波数特性は「20 Hz ~ 20 kHz」だという事実は心にとどめておいてもいいかと思います。

おそらく、ハイレゾを愛する人にとっては、ハイレゾを標榜しながら20KHzまでしか正確に音を拾わないマイクで録音をしていると聞けば「詐欺だ!」と言いたくなるかもしれません。しかし、録音現場にいる人々ははっきりと、「ハイレゾのメリットは20kHzまでの音をより正確に拾うことにある」と答えています。

私は、この回答はきわめてまっとうであり良心的であると考えています。しかし、昨今のハイレゾをあおっている人たちにとっては覆い隠したい「不都合な真実」でしょう。

しかし、この録音現場からの言葉はハイレゾ音源の本質を考える上できわめて本質的な事をついています。つまり、ハイレゾの本質は「アナログならば記録されていると信じられている20kHzを超える領域」を記録し再生することではなくて、20kHzまでの領域をより正確に録音し再生することにあるということです。そして、脱線ついでにもう一つ言葉を継げば、「デジタルもハイレゾ化によって至高のアナログ再生に近づいてきた」と言う主張がハイレゾの世界をミスリードすると懸念した原因の一つがここにあります。

と言うことで、まず最初に確認しなければいけないのは、録音という行為の一番の入り口の部分において、すでに20kHzを超える領域の音は正確に拾えていない可能性があると言う事実です。

録音機器を疑う

アナログ時代の録音クオリティは磁気テープに録音が出来るようになって飛躍的にクオリティが向上しました。

テープ録音は第2次大戦下のドイツにおいて実験的に採用されたようですが、一般的な録音現場で本格的に使われはじめたのは1952年だと言われています。クラシック音楽の世界では1952年から飛躍的に録音のクオリティが向上したと言われるのですが、その背景にはテープ録音の一般化があります。

では、テープを使った録音の周波数特性はどの程度でしょうか?

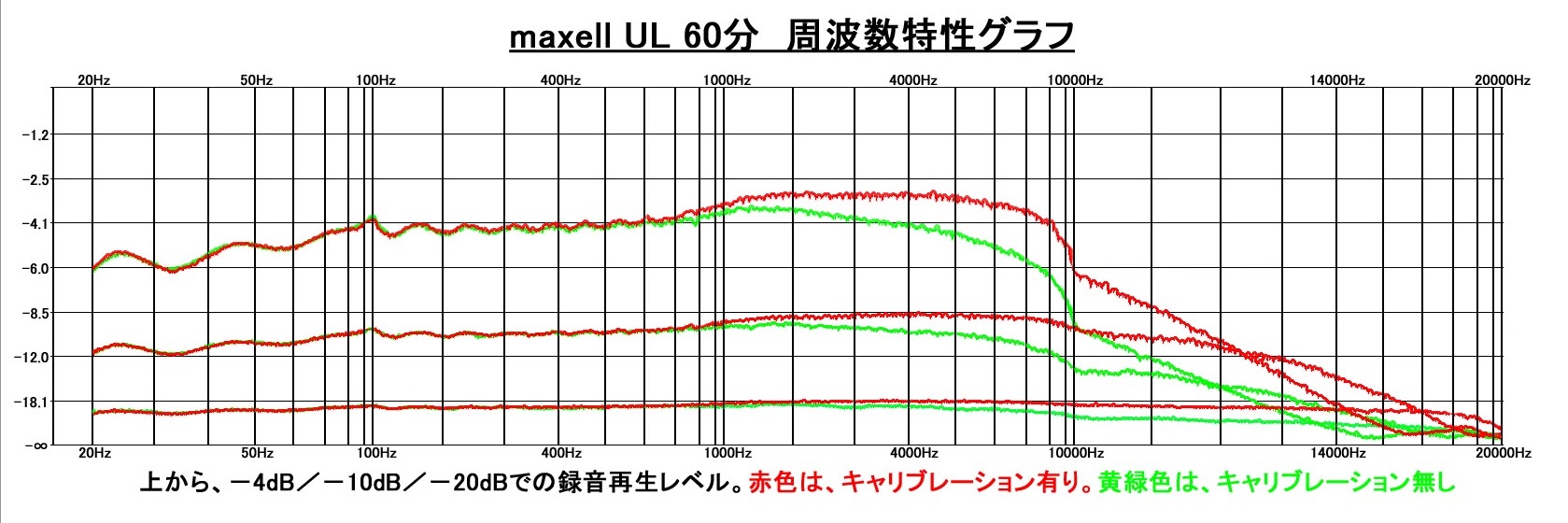

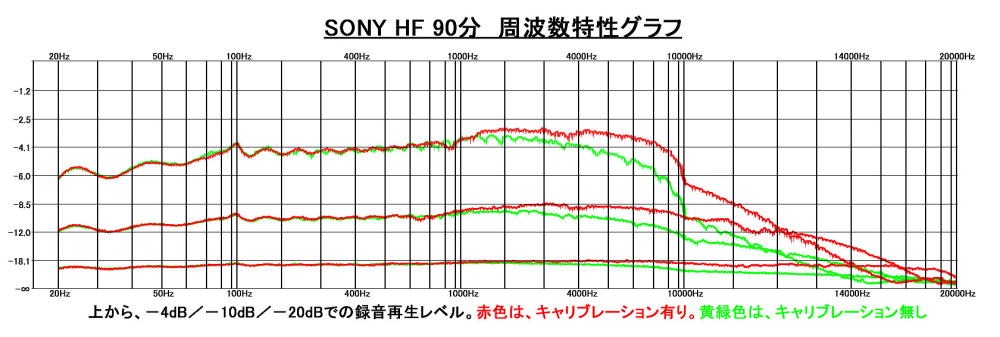

一般的な傾向を見る上で有用なページがあります。

これはカセットテープですから市販用のレコード作成に使う業務用のオープンリールのテープとは同列には出来ません。しかし、どのテープを見てもまともに録音が出来るのは概ね10kHzまでということは記憶にとどめておくべきです。

では、黎明期における業務用のテープデッキのクオリティとはどの程度だったのでしょうか。ネット上の情報を探っていると「テープレコーダーの技術系統化調査」という論文を発見しました。

この論文には磁気テープの発明からドイツにおけるマグネトフォン、そして戦後のAMPEX(アメリカ)・スチューダー(欧州)・東京通信工業(日本)のデッキなどが紹介されています。

それによると、この黎明期のデッキの性能は「周波数特性 (19cm/s)50~10,000Hz」あたりがベストクオリティだった事が分かります。当時は、10kHzまでフラットに録音できるようになったことが誇らしげにクレジットされていたようです。

言うまでもないことですが、テープデッキの録音特性はテープの走行速度によって変化します。テープの走行速度が速ければ単位時間あたりの記録量が増えますから特性は良くなります。

この後、業務用のテープデッキは「38㎝/s」(38cm 2トラック)が主流になって、さらに様々な改良が加えられたことで特性は向上しますが、たとえば欧州のレコーディングスタジオで標準となっていたルボックスのデッキなどでは周波数特性は控えめに「30Hz~22kHz +2 -3dB(38cm)」となっています。

「REVOX PR99」(スチューダー/ルボックスの技術を全て注ぎ込んで開発したオープンリールデッキ)

なお、国産のデッキのカタログを見ると、数値的にはもう少しすぐれたものがあります。

「SONY TC-7650」(ソニーデッキ技術の集大成として、ソニーの技術を投入して開発した3ヘッドデッキ)

「TEAC A-7400RX」(業務用に開発されたdbxシステムType-Iを搭載した2トラック38センチ・マスターレコーダー)

これらの国内産のデッキは「周波数特性 38cm:25Hz~30kHz」を謳っていました。

ですから、レコード制作のために使われはじめた50年代の初期からアナログ録音の爛熟と終焉期とも言うべき70年代後半までの概ね4半世紀の間に、録音できる上限は10kHzから30kHzにまで向上したと言うことです。つまりは、初期の頃は20khzを超えるような領域はまともに録音されていなかったと言うことは確認しておく必要があります。

しかし、問題はこれ以外にも存在します。

言うまでもないことですが、テープデッキというのはぐるぐる回ります。

つまり、機械的に動く部分を持っている限り必ず振動によってパーツの位置がずれたり磨耗によって性能が変わったりします。ですから、所期の性能を維持するためには厳密な調整を繰り返す必要があります。

でも、こんな事を書くと、「俺が昔使っていたテープデッキにはそんな調整のためのネジとかつまみなんかはどこにもなかったぞ!」と言われるかもしれません。

はい、それは全くその通りで、そのココロは素人がそのあたりを変に弄ると壊してしまうので弄れないようにしています・・・なのです。

そこで、思い出してほしいのが、最初に示した録音特性のデータです。あそこでは全て10khzを超えると急に特性が落ちていました。実は、あのカーブこそが調整されていないテープデッキの特徴なのです。

聞くところによると、70~80年代の国産のカセットテープデッキは非常に素性が良くて、きちんと調整されたデッキで録音すれば30kHzあたりまでフラットに記録できたそうです。しかし、テープデッキには少しでも調整がすれればあっという間に10kHzあたりまで落ちてしまうと言う気むずかしさあるのです。

ですから、プロが録音用に使うデッキは当然のことながら調整用のあれやこれやが(つまみやネジや半固定抵抗等々)きちんと調整できるようになっています。

ところが、この調整がことのほか大変なのです。

「オープンの調整」によると、ざっと以下のような手順が最低限必要とされています。

- ライン入出力レベルの調整

- ピークインディケーターのトリガーレベル調整

- 内蔵発振器のレベル調整

- ヘッド調整

- アジマス調整

- ジニース調整

- 高さ調整

- 仰角調整

- 再生ゲイン調整

- 再生イコライザ調整

- イレース電流調整

- バイアス電流調整

- オーバーバイアス調整

- 録音レベル調整

- 録音イコライザ調整

- 位相補正

- 低域補正

気が遠くなりそうです。(^^;

とりわけヘッドやバイアスの調整が少しでも上手くいっていないと、録音特性は上限が10khzあたりまで簡単に落ちてしまいます。

もちろん、プロが市販のLPレコードを制作するために使うのですから、責任を持ってきちんと調整していると信じたいのですが現実はそれほど楽観的でないことは数々の酷い録音を聞かされてきた経験からして容易に察しがつくはずです。

たとえば、シューリヒト指揮、パリ音楽院管弦楽団のコンビで1957年から1958年にかけて録音されたベートーベンの交響曲全集なんかは、どうすればあれほど酷い音になるのか不思議だったのですが、おそらくはデッキの調整ミスもあったのだと思います。60年代後半のグルダのベートーベンのピアノソナタ全集も酷かったです。それ以外にも、何だこれは?と言う酷い録音は簡単に両手くらいは思いついてしまいます。

さらに致命的なのは、そう言う危ない場面をくぐり抜けて何とかまっとうに録音されたとしても、アナログの磁気テープは時間の経過とともに劣化するという事実です。

さらには、日本のような異国の地で新たにLPレコードをカッティングして売り出そうとすれば、悲しいことにマスターテープをコピーした第2世代(酷いときは第3世代の孫テープ)を使って制作されるのが一般的だったという事実です。言うまでもないことですが、アナログテープはダビングを重ねれば音質ははっきりと劣化します。

つまりは、真っ当に録音が完了したテープがあったとしても、それから真っ当にカッティングされたLPレコードは欧州やヨーロッパで発売されたごくわずかの初期盤だけなのです。

アナログ録音の問題のまとめ

録音マイクとデッキという二つの側面しか取り上げていないのですが、これを確認しただけでも、アナログ録音には20khzを超える音がきちんと記録されているなどと言うのは「嘘」以外の何ものでもないことは納得していただけると思います。もちろん、マスターテープを再生してそれをスペアナで確認すれば20kHzを超える領域まで伸びているように見えるでしょうが、その領域は基本的にノイズそのものと言っていいはずです。

アナログ録音の時代を概観すれば、15kHzあたりまで正確に音が拾えていれば上等の部類に入ると言われています。

つまり、CD規格のサンプリング周波数「44.1khz」という器は、アナログ録音時代の音楽データを入れる器としては十分すぎるほどのクオリティを持っていると言い切っていいと思います。

なお、ノイズであっても20khzを超える領域まで音が入っていることに意味があるんだ!と主張する人がいることは承知しています。この問題はまた別の話になりますので、次回の再生環境の問題とあわせて考えてみたいと思います。

茶々を入れるようで申し訳無いのですが、CD規格とLP再生の比較に

こだわる理由が今ひとつ分かりません。

別々の物で良いと分かっているなら、それで良いではありませんか。

所詮は趣味の世界です、人それぞれに拘りは違うでしょう。

それとも、ほかの人の知恵を借りて何方かに反撃でもされたいのですか。

趣味と言っても、所詮はメーカーが関わる世界。

お金が関わるとおかしな方向に行きがちですが、製品を売りたいメーカーや

オーディオ評論家に惑わされる方が居ても不思議では無い。

自分でデータや資料を探すのは構いませんが、自分で確かめておられない

ので、意気込みだけが上滑りしている感じです。

マイクは知りませんが、カセットテープを例に持ってくるのは意味が無く、

デッキもハイアマチュア対象の機種に見えますが。

これらが、プロの録音現場で使われていたなら良いのですが、

確証があるのでしょうか。

横道にそれますが、テープのf特はバイアスを変えれば幾らでも変化する

ことをご存じですか。

レコード用のマスターテープは1~2インチ位(うろ覚えではっきりしませんが)

だった気がします。

速度も違う(早い)ので、情報量が全然違います。

ですから、保管がしっかりしていればいまでもデジタル用の音源として使える訳です。

LPが20KHZ以上を正確に記録出来るかの点については、記録するだけなら

過去に4CHステレオのCD-4で実用化されています。

つまり、その気になれば出来るのです。

もう自分はCD派だ、LP派だと、

結論が出ている人はそれでいいでしょう。

音楽を楽しめているのなら、それで十分だと思います。

ここのブログは、「真実は違う」のに、

あたかも「CDの音は悪い、LPの方が上だ」という

都市伝説を検証してるのだと思います。

はたしてどちらが正しいのか・・・

僕はこういう議論で本当の事を知りたいし、

いろんな方のご意見を楽しんでいます。

私は、オーディオには無知な人間ですが、率直な感想を述べさせて貰うと、LPよりもCDの方が音質的な利点は、かなり勝っています。しかし、LPからCDに移った時点で、劣化した部分が在る事は、否定出来ません。LPと、CDとは、全く別物なのです。可聴範囲以外の音を出すのと出さないのでは、全く、音質や臨場感は違います。ハイレゾ音源については、ハッキリとしたレヴェルの向上が認められます。これも、別物です。

マイクについてですが、以前90年代の雑誌MJにマイクの会社のサンケンの社長の話が載っていて82年に発売したCU-41までは、ほとんどのマイクの特性は15KHzくらいまでで、一部の計測用のものをのぞくと20KHzまでの特性を有するマイクは80年代まで殆どなかったと書いていました。また、今後のデジタル録音のために20KHzまで収録できる入り口を作るためとも書いてありました。

よくアナログには20KHz以上の音が収録されているといわれますが、アナログ全盛だった頃(50年代から60年代)のマイクには20KHz以上の音は収録することはできなかったと考えるがどうなんだろう。

オープンテープデッキの調整のことで、コメントしておきます。

私も20年ほど前はテープデッキを持っていました。 記事にあった調整は、それほど大変なものではなく、アマチュアでも試行錯誤で調整可能でした。 業務用の1インチテープレコーダーでは、ヘッドの摩耗にも配慮があり、ブロックごと交換できていたかと思います。 すなわち、記事にある調整は、門外漢にはちんぷんかんぷんかもしれませんが、ちょっとオーディオをかじっっている人たちでさえも、容易にこなせるレベルのものです。

アナログ技術の調整は、PCオーディオの各種設定のようなものだと思ってます。 PCオーディオでも、NASを CIFSやNFSでつなげなくて、四苦八苦している人がいるではありませんか。 そのレベルのことを取り上げて、機器が不完全というのは、揚げ足取りかと思います。

レコード(アナログテープでではありません)を再生すると、1KHZで1%以上、20Khzで10%程度の2次歪が出るようです。

この2次歪が周波数特性にも影響を与えて、あたかもレコードに20Khz以上の音源が入っているという都市伝説を生んだ理由のようです。

但し、20Khz以上の高調波(2次歪)を脳は音波として認識し、所謂ハイパーソニック効果を生んで心地よい音に聞こえると言うのが真相のようです。

また、2次歪(音楽界では倍音と言います)は音に豊かさを与えますので、レコードの音がCDに比べ潤いがあるという現象を与えているようです。

レコードの歪に関しては、以下のブログをご参照ください。

http://fixerhpa.blog.fc2.com/blog-entry-217.html

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/revox-pr99-mechanical-and-electronic-service-potential-rebuild-my-1st-revox-adventure.755643/page-6

Revox PR99の調整の記事を読んでみると音量レベルで特性が違ってて

アナログは大変だな…という感じがしますね