音場型(アキュフェーズ)と音像型(ラックスマン)

さて、その次に顔を出したのがお約束の「アキュフェーズ」のブースです。

私が顔を出したときは、新しいパワーアンプの「P-7300(12月発売予定・・・らしい)」のデモを行っていました。

スピーカーは、これまたピエガの新顔になる「Piega Classic 80.2」、プリはおそらくフラグシップモデルの「C-3850」、入力系は確認できませんでしたが、曲が変わるたびにCDを出し入れしていたので、おそらくは同社製のCDプレーヤーを使っていたものと思われます。

その音を一言で言えば、「日本的な丹精さにあふれた音」に尽きます。

「Piega Classic 80.2」は新顔なのでどういう素性なのかは分かりませんが、従来のアルミニウム筐体の「Premium」や「Coax」シリーズとは明らかに違うことは見れば分かります。あの銀色の面構えだったかつてのピエガとは違って、より大らかにゆったりと音楽をならそうという方向性は見ただけで分かります。

しかし、アキュフェーズの入力系と増幅系は、この「Piega Classic 80.2」をきりりと引き締めて鳴らしていました。

銀色時代と較べてフォーカスは甘くなるであろうはずなのにそう言う素振りは全く見せません。

さらに、72キロの巨体に27㎝ウーハーをダブルで投入した事による豊かな低音も一切の曖昧さを許さないほどの引き締め方です。

まさにこれこそ「ハイエンド!!」という音です。

全ての音が綺麗に横一線に、そして、何の歪みもなく広大な空間の中で整然と鳴り響いています。

単純な二分法には真実が潜むディテールを切り落としてしまう危険性はあるのですが、そしてそう言う危険性は十分にふまえながらあえて言い切ってしまえば、オーディオは「音場」を重視するスタンスと、「音像」を重視するスタンスに二分されます。

この二分法に基づいて強引にカテゴリ化をすれば、アキュフェーズは明らかに「音場派」の雄です。

そして、おそらくラックスマンは「音像派」の雄です。

「いやいや、うちは音像もしっかりと描き出しているよ!」とか「音場だって表現しているよ」と言われそうなのは承知しているのですが、それでもより重点がかかっているのはそれぞれに「音場」であり「音像」であることは間違いないと思います。

そして、この二つの、ともに非常にレベルの高い音を聞かせてもらうことで、「私は楽器の音を一つずつしっかりと実体感を持って描き出してくれる世界の方が好きなんだ!」と言うことがよく分かりました。

確かに、このアキュフェーズのブースで鳴っている音は非常にレベルの高い音でした。

そして、「ノイズレベルの低さ」とか「ダンピングファクターの高さ」等という技術的な解説がデモのメインだったというのもアキュフェーズらしいものでした。ですから、そう言うレベルの高い音が偶々その場の「偶然」の産物ではなく、しっかりとした技術的な裏付けに基づくものなので、おそらくはそれぞれの環境に持ち込んでもそれほどがっかりすることはないだろうと言うことが納得できるデモでした。

それでもなお、そこで鳴っている音(絢香の「三日月」やストラヴィンスキーの「火の鳥」・・・なんちゅう組み合わせ^^;)は立派だとは思いながらもどこか響きに薄さを感じている自分がいました。

なんと言っても「音楽が遠い」と思わざるを得ませんでした。

この「音楽が遠い」というのは何とも曖昧な表現で申し訳ないのですが、もう少し分かりやすく言えば、どこか少し遠く離れたところから醒めた感じで客観的に音楽を聞いているような気がするのです。

それと比べると、ラックスマンのデモは、例えばゲーリー・カーのコントラバスがまるで目の前で演奏されているようであり、演奏しているカーの息づかいまでが感じられるような気がするのです。

しかしながら、その事は決して、だからラックスマンの方が優れていてアキュフェーズの方が駄目なんだという話にはなりません。

何故ならば、ここでアキュフェーズが鳴らしていたような音にこそシンパシーを感じる人がいることは明らかであり、もしかしたら同じ人の中でも、時には好みが入れ替わったりすることもあるからです。ラックスマンが鳴らしていたような音像重視の音を聞き続けていると、時にはそれが鬱陶しくなってアキュフェーズのようなサラリとした音場型の音が好ましく思えてくることだってあるのです。

ですから、この二つの方向性に基づいたそれぞれのトップレベルの音が聞けたのは大きな収穫でした。

と言うことで、ここから一気に小さな話になります。

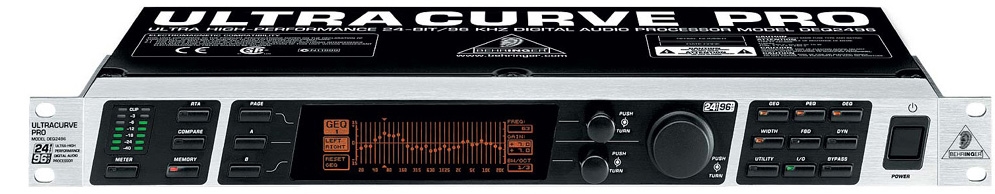

私のシステムにはBEHRINGER 「DEQ2496」というデジタルイコライザが組み込まれています。基本的な構成は以下のように、DDCとDACの間に挟み込んで、完全にデジタル領域の中でイコライジングをしています。

「そんな2万円もしないような玩具みたいな機械で音質劣化させずにイコライジングなんか出来るものか!」という批判にもめげず、「何を言ってるんだ!!アナログで質を上げようとすれば物量を投入するしかないからコストはかかるが、デジタルの質は集積度のアップで改善できるからそんなニコスは嵩さまないんだ」と開き直りながら使っていました。

そして、その「DEQ2496」を挟み込んだときの音の方向性がアキュフェーズのブースで鳴っていた音と同じだったことに気づいたのです。やはり、周波数特性をフラットにしていくと、音の表現としては綺麗な音場型の世界になると言うことです。

ただし、断っておきますが、同じだったのはあくまでも「方向性」ですからね、あれと同じ「クオリティ」の音が私のシステムから出ていたなどと言っているわけではありませんからね^^;。

そして、その気づきが、もしかしたら、そう言う方向性の音に自分は倦んできているんではないだろうか・・・?と、振り返るきっかけになったのです。

ですから、翌日の日曜日には思い切ってシステムから「DEQ2496」を切り離して、久しぶりに素の状態でメインシステムの音を聞いてみました。

すると、音の方向性は途端に「音像型」の世界にふれるではないですか。確かに、音の広がりは狭くなって真ん中により気味であることは否定できないのですが、今の私にとってこの「厚み」は悪くないです。

そして、この時に、ふと「ひらめく」ものがあったのです。

まあ、長いことオーディオをやっている人ならば、この手の「ひらめき」は結果的には「止めておけば良かった」事になることが多いのですが、今回に関しては「ジャストミート」したと自負しています。

では、その「ひらめき」とは何かというと、今までは2倍にしかアップサンプリングしていなかった設定を、思い切って4倍にまであげてみたのです。

どういう事かというと、今まではシステムの真ん中に「DEQ2496」を挟み込んでいたので、96KHz以上のデータを送り込むことが出来なかったので、「lightmpd」側でのアップサンプリングの設定は「”X2L2″」でした。

これだと、どのような入力サンプリング周波数であっても、アップサンプリング後の周波数は基本的には88.2KHzか96Khzになるので、必ず「DEQ2496」の能力内に収まるのです。

しかし、「DEQ2496」をシステムから外してしまえばこの上限がなくなりますので、「lightmpd」の設定を「”X4L4″」に変えてみたのです。

これだと、どのような入力サンプリング周波数であっても、アップサンプリング後の周波数は基本的には176.4KHzか192Khzになります。

問題は、この過酷な負荷に「APU.1D4」が耐えられるのか、もしくは耐えられてもその負荷が音質面にマイナスにならないのかなのですが、結論から言えば全く問題はありませんでした。

htopコマンドで負荷を調べても以下のようにCPUへの負荷がわずか5%程度で収まっていますから、「APU.1D4」は余裕で4倍アップサンプリングをこなしています。

なお、このサンプリング設定(samplerate_converter)はもっとも高性能と思える「”soxr very high openmp”」を使っています。

1 [##**** 5.7%] Tasks: 10, 4 thr; 1 running

2 [#####***** 4.9%] Load average: 0.00 0.01 0.05

Mem[|||#******* 108/3919MB] Uptime: 04:23:24

そう言えば、かつてアップサンプリングするならば176.4KHzか192Khzまであげないと意味がないという趣旨の書き込みをしてくれた方がいて、それに対して当時の私は懐疑的な返事をしたような記憶があります。

当時はアップサンプリングそのものに懐疑的だったという背景もあるのですが、こうして条件が揃った状態で4倍アップサンプリングした音は見事と言うしかありません。

ですから、かつてその様な書き込みをしてくれた人には、今頃になって「すまなかった」と詫びねばなりません。

それから、おそらくは、DDC(hiFace Evo)に対しては「Evo Clock」、DAC(D-07X)には「TASCAM CG-1000」をあてがってクロックを注入しているのが非常に効いているようです。

そして、DACの「D-07X」にもアップサンプリング機能があるのですが、この最終段でアップサンプリングするよりは、「lightmpd」でソフト的にアップサンプリングし、それを丁寧に「D-07X」まで運んで、「D-07X」では「何もしない」方が音がいいのです。

このあたりの組み合わせ方はいろいろあるのでそれを全てやったわけではないのですが、現時点ではこの組み合わせがベターです。

ところが、ここでまた一つひらめいたのです。

では、「D-07X」のもう一つの秘密兵器、「DSD変換」をすればどうか・・・です。

「D-07X」には「2倍、4倍、DSD」という3通りのアップサンプリングがあって、今まではどれもあまり芳しくなかったので使ってはいなかったのですが、今回4倍にアップサンプリングした信号を「D-07X」で「DSD変換」してみたらどうなるだろう、とひらめいたのです。

そして、これもまた結論から言えば明らかにいい感じなのです。

ただし、こういう微妙な変化というのはその時の「気分」も大きいので、取りあえずは1週間ほどこの設定で聞き続けてみました。

本当にいいときは設定を変える気などは起こらないのですが、あれから1週間、この設定は全く変わっていないのです。そして、出てくる音は楽器一つ一つの響きを描き出す世界であり、4倍アップサンプリングとDSD変換の功徳で音場が小さくなるマイナス面もほとんど気にならないレベルにまで追い込むことが出来ました。

さらに、先週の日曜日にはもう一つひらめいて、それも実行してみました。

「D-07X」は外部からのクロックを受け入れる時に、それを単純に受け入れる「IN」と、マスタークロックとして受け入れる「DMCK」の二通りの設定があります。当然の事ながら「DMCK」として受け入れた方がいいのでしょうが、カタログを見ると512倍の信号を直接入力するときにだけ受け入れ可能だと書いてあります。

残念なことに、「TASCAM CG-1000」が出力できるのはその半分の256倍の信号なのでこのモードは使えないと思っていました。

しかし、試しに256倍した信号を「DMCK」モードで「D-07X」に送り込んでみると、これが何とロックするのです。

しかし、ロックするのですが、やはり「保障外」での動作なので、実際に聞いてみると単純な「IN」のモードの方が好ましく思えるので、長く「IN」モードで使っていました。

しかし、いろいろな組み合わせの中で、以前は駄目でも新しい組み合わせのもとでならば上手くいく場合もあるので、やれることはやってみようと思った次第なのです。

何しろ設定を変えるだけですから、お金は1円もかかりません。必要なのは手間と、その手間を惜しまない根気だけです。

そしてこれもまた結論から言えば、この組み合わせの中では直接「176.4KHz」を「IN」モードで注入するよりは、256倍した信号を「DMCK」モードで注入した方が音の輪郭線からきつさみたいなものがとれたようで、個人的には好ましく思えました。

そこで、これもまたこの1週間ほど設定は変えずに聞き続けているのですが、設定を変えようという気は未だに起こっていないところを見れば、今の私にとってはこれが好ましい設定のようです。

もちろん、このあたりの組み合わせ方は無限とも思えるほどのパターンがありますし、そこから出てくる音の判断は個々の好みによって大きく変わるでしょうから、上で述べたような設定は一つの参考でしかありません。

ですから、あと半年もすれば、また全く別のことを言っているかもしれません。

もしかしたら、こういう音像型の世界に倦んできて、またまた「DEQ2496」を組み込んだ音場型の世界に舞い戻っているかもしれません。

いや、もしかしたら、192KHzまでに対応した新しいデジタルイコライザが現れて、今度はそれをシステムに組み込んで新しいチェレンジをはじめているかもしれません。

まあ、それがオーディオというものなのでしょう。