マルチマイク録音ってどんな録音方法なの

それでは、オーディオマニアからは評判が悪く、一般的なユーザーからは好意的に受け取られることが多い「マルチマイク録音」とはどのような録音方法なのでしょうか。

これに関しては「ワンポイント録音」のようなややこしさはありません。

まずは基本はワンポイント録音と同じで、センター1本と左右2本のマイクをメインマイクとして使います。見た目はワンポイント録音とほぼ同じなのですが、このメインマイクのセッティングに関しては「ワンポイント録音」の時のように神経質になることはありません。「マルチマイク録音」は基本的にはコスト削減が最大の目的ですから、そのあたりにいらぬ手間を費やしたりしませんし、技術的にも気を遣う必要はありません。(本当は神経質なまでに気を遣う必要があって、後述するような無駄な編集を極限まで減らすことが重要なのですが、その様な配慮がされることは多くはないようです。)

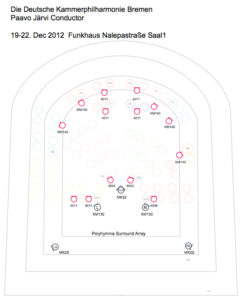

さらに、オーケストラ録音であれば、それぞれの楽器にスポットマイクをセッティングしていきます。ですから、マイクセッティングが完了すると、それはまさにオーケストラの間にマイクが林立する、の図になります。

あまりそういう録音の様子を公開するのは自慢にはならないようで、ワンポイント録音を標榜している録音現場の写真はネット上でたくさん見つけることができますが、マルチマイク録音による収録現場の様子は見つけるのが結構大変でした。

ですから、以下で紹介している録音の現場写真は、録音のクオリティが低いと言うことをいってるわけではないのでその点はご留意してください。

メインマイク3本に補助マイクが2本(ここまではRCAなんかのマイクセッティングとほぼ同じですね)、さらにオーケストラの楽器の間にスポットマイクが14本林立しています。

おそらく、少なくない人が疑問に思うでしょう。実は、始めの頃はわたしも疑問に思ったものです。

ワンポイント録音にこだわり続けた「Mercury」のコザートは、会社が「Philips」に買収された後もワンポイント録音にこだわり続け、それがコスト意識に欠けるとして追い出されてしまったのです。

でも、たった3本のマイクで録音していた「ワンポイント録音」に対して、こんなにもたくさんのマイクをセッティングし、それら全てを録音して編集する方がはるかに手間もコストもかかるように見えるのです。見た目だけで言えば、「ワンポイント録音」の方がはるかにコストが低く抑えられそうな雰囲気なのです。

しかし、事はそれほど単純ではないのです。

では、ここから私めが、可哀想なマルチマイク録音エンジニアになって話を進めます。ただ、一般的な録音はプロデューサーとエンジニアが仕事を分担しながら進めるのですが、以下のお話は分かりやすくするために全ての仕事をエンジニアが進める形で記述しています。

見てきたような嘘話です。(^^;

レーベル幹部(以下L)「今度のシューマンの交響曲、オケのバランスをとるのは指揮者にとってもオケにとっても大変な難曲なんですよね。」

可哀想な録音エンジニア(以下E)「そうですよね、シューマンの交響曲は「オケの性能試験」なんてなことも言われますからね、ぼんくらの指揮者では話になりませんよね。」

(L)「やっぱりね。デモね、カタログの穴を埋めるためには録音しないといけないんだが、なにぶんコストの関係で指揮者はネームバリューはあるけども最近耄碌している爺さんと、その爺さんのおかげですっかり低迷しているオケを使うしかないんだよ。」

(E)「あの爺さんですか!それは厳しいですけど、まあ何とかやってみます。」

(L)「それから、重ね重ね言いにくいことなんだが、録音会場は近場で条件のいい会場をおさえるのも金がかかるので彼らの常設のホールを使いたいんだよ。」

(E)「えっー!まじですか!!あのホールは老朽化に伴う改修で大変なことになっていますよ。」

(L)「そんな事は君に言われなくても世界中の人が知っているよ。だからこそ、格安でホールがおさえられるんじゃないか。」

(E)「はいはい分かりしたよ。これからの時代はクラシック音楽といえども利益を出さないといけないんですよね。」

と言うようなやり取りがあったのかどうかは分かりませんが、いよいよ録音の日を迎えました。

ただし、録音の方はコストの問題もあってオケも指揮者も会場も今日一日しか抑えていないという厳しい日程が組まれていました。

(E)「では第1楽章からいきます。」

演奏が始まる。・・・・

(E)「・・・って、爺さん、アンタ指揮者なんだから、もう少しオケのバランスを何とかしろよ。木管楽器重なってるのは分かるけど、これじゃ何を演奏してるか分からないじゃないの」

(E)「ナニー! 今のところトライアングル入るの忘れてなかった? ・・・ クラリネット、フライングしたような気がするんですけど!! てっめえら、ちゃんと前日までにさらってきたのか。」

(E)「・・・呆然として声を失う・・・」

耄碌指揮者(以下C) 「どうじゃ、我が人生の中でも3本の指にはいるような名演じゃったぞ!お前のような若造がこういう素晴らしい演奏を録音できるとは、幸せモノじゃよ」

(E)「マエストロ、ありがとうございます。(顔を引きつらしながら)しかし、幾つか楽譜とは異なる部分があったようなので、その部分だけは録り直しをさせていただきたいのです。」

(C)「何じゃと、そんな細かいことをいっているから最近の若い連中は駄目なんじゃ。音楽というものは勢いというモノがあってこそ生命が宿るんだ。細かいこと言わずに別にこれでいいじゃないか。」

オーケストラプレーヤー(以下O)「マエストロ、おっしゃることはその通りなのですが、Eが指摘した部分は明らかに私のミスなので(てめえが振り間違えたんだろうが!)、私の名誉のために録りなおさせてください。」

(C)「そうか、君らがそういうんだったら仕方がない、それじゃ、どこから始めたらいいんだ。若造!!」

(E)「ありがとうございます。それじゃ、トライアングルが落ちたところからいきます。(ヒクヒクッ)」

と言うことで、ようやく第1楽章をクリアして次は第2楽章に突入。戦線はさらに混迷と厳しさを増していくもののEは不屈の闘志でこの難局を乗り切っていく。

そして、昼休みに顔なじみの古参プレーヤに彼は声をかけた。

(E)「なあ、オケのバランスなんかは後から編集で何とかするから五月蝿い事は言わないよ。でも、頼むから音だけは外さないでくれよ。」

(O)「済まんなぁ。昔はよかったんだがあの爺さんが耄碌するにつれて客の入りも悪くなって給料も下がる一方なんだ。今回の録音はそんな苦境を打開する絶好の機会だとは思っているんだが、みんな食っていくためのアルバイトに忙しくてまともにさらう暇もないんだよ。でも、お前の気持ちはみんなに伝えておくよ。」

Eはスコアと首っ引きになって録りなおす部分をチェックし、そして演奏が終わると迫る時間に追われながら効率よく録りなおしていったのでした。

そして、彼の奮闘は奇跡を起こし、無事に予定の時間内に全ての録音を終了させることができたのでした。

しかし彼の本当の苦闘が始まるのはこれからなのです。

オーケストラのバランスが完全に崩壊しているこの演奏と録音を、彼はこれから「編集」という名の下に手直しをしていくのです。

例えば、彼が落ちたと指摘したトライアングルはスコアでは「pp」となっているのですが、ミスを指摘されたプレーヤーは録り直しではふてくされたように打ったたいてしまっています。当然の事ながらEはムカッと来たのですが、そんな事を再度指摘しても決して生産的なことにはならないので彼はスルーをしていました。

そして、打楽器に割り振っていたスポットマイクで拾っておいた録音を使って、どう考えても「f」で打ったたいているトライアングルの音量を「pp」に編集してメインマイクの録音に落とし込んでいきます。

Eはその後1ヶ月ほどにわたって編集ルームに立てこもり、完全にバランスが崩壊したオケの響きを一つずつこれと同じ方法で「編集」を重ねていくのです。

聞いた話よると、こういう「編集箇所」が3000を超えるようなマルチマイク録音も存在するようなので、考えてみれば恐ろしい話です。

そして、Eの超人的努力によって無事に編集が完了した録音は老巨匠最後の名演と題して華々しくリリースされることになるのです。

評論家の評判も上々で「年を重ねてもオケのバランスを崩さぬ老巨匠の手綱さばきは見事であり、最近実力低下がささやかれる手兵のオケもそういう指揮者の指示にこたえて健闘している」として「準特選」になっていたりするのです。

まあ、なんだか見てきたような「嘘話」を長々と書いてきたのですが、まさにこの「編集」の部分にこそ「マルチマイク録音」の問題点が存在するのです。

ここでも最大の問題点は「時間軸」の問題なのです。

マルチマイク録音ならば、オケのバランスが悪いときはスポットマイクで拾った音で簡単に手直しが可能です。しかし、そのやり方で編集を行えば、その瞬間に録音の「時間的同時性」は崩壊します。

写真に例えるならば、メインマイクで「カシャッ!」と撮影した写真の上に、ここは少しピントが甘いからといって、別撮りをした写真を上から重ねるような所業なのです。

そして、その重ねた部分が数カ所ならばまだしも容認できるでしょうが、それが数百カ所、数千カ所にもなれば、出来上がった代物はもとの写真の原形を留めない貼り絵、コラージュの世界になってしまいます。

音楽に話を戻せば、アコースティック楽器の集合体であるオーケストラの響きをあるがままにとらえて録音するのが「ワンポイント録音」だとすれば、「マルチマイク録音」とは下手をすればそのアコースティック楽器の響きに事細かく電気的処理を重ねることで、結果として「マルチマイク・オーケストラ」とでも呼ぶべき電子楽器に変えてしまいかねないのです。

もちろん、「マルチマイク録音=悪」といっているわけではありません。「マルチマイク録音」であっても、基本は3本のメインマイクで拾った音を殆ど弄ることなく「ワンポイント録音」的に扱い、やむを得ない場合だけスポットマイクで拾った音で手直しをするように抑制的に扱えば問題は少ないのです。

しかし、それではコストの削減には繋がりません。

「ワンポイント録音」というのは録音を行ってから手直しをすることはほぼ不可能なので、オケと指揮者の力量が求められます。格安で手配できる盆暗指揮者や二流オケでは駄目なのです。

そして、演奏上の問題があれば基本的には何度でも「録りなおす」しか手はありませんから、よほどの凄腕でもない限りは録音を1日や2日で済ませることはできないのです。

さらに言えば、録音会場のクオリティは絶対的な条件となります。録音会場の響きが録音に適していなければ、どれほどの凄腕指揮者とオケであってもどうしようもありません。ですから、格安のホールを手配してお茶を濁すことは不可能です。

そしてその会場がオケの本拠から遠ければ、その移動や宿泊に伴うコストをレーベルは全て負担しなければいけないのです。

つまりは、ワンポイント録音というのは、オケと指揮者、そして録音会場の手配というもっともコストのかかる部分で妥協することが不可能な録音方式なのです。

それに対して、マルチマイク録音ならば、録音エンジニアのチームに負担を強いれば、そういうコストのかかる部分を大幅にカットすることが可能なのです。

ただし、メインマイクでカシャッと一発撮りした写真に美を見いだすか、そこに数限りなく手を加えたコラージュ作品に美を見いだすかは人それぞれです。コラージュ作品を美しいと思う人がいても不思議ではありませんし、それを軽蔑する気は毛頭ありません。

ただし、私の立ち位置としては、そうやって一発撮りをされたあるがままの姿を素材として再生に挑みたいのです。

そして、それこそが私は「良い録音」の条件として「ワンポイント録音」もしくは「ワンポイント的な録音」に注目する最大の理由なのです。

ドビュッシー:交響詩「海」

エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 1964年12月録音(London 3121-2 35LO)

「DECCA」を紹介する二つめの優秀録音としてアンセルメの「海」を持ってくることにはいささか躊躇いはあるのですが、それでも「DECCA」と「エルネスト・アンセルメ」の関係は、「RCA」と「フリッツ・ライナー」、「Mercury」と「アンタル・ドラティ」と同じほどに深いつながりがあります。

この組み合わせの特徴は、まず何よりも指揮者とオーケストラが「録音」という行為に対して理解があり、協力を惜しまないと言うことであり、録音する側も演奏側の協力を無駄にしない高いノウハウを持っていたと言うことです。

そして、こちらの方がより重要なのですが、指揮者にはオーケストラを完璧にコントロールする能力があり、オーケストラの方にもその要求に完璧に応えることの出来る能力があったと言うことです。

「ワンポイント録音」によってとらえられた響きは疑いもなく、その録音会場で鳴り響いていたオケの響きと考えてもそれほど大きな間違いはありません。

実は、アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団の組み合わせは、この国ではあまりに評価が高くありません。何故ならば、その素晴らしい録音に心躍らして待ちわびた初来日(1968年6月~7月)での公演があまり芳しくなかったのです。実際、その演奏は彼らの名誉になるようなものでなかったことは事実のようです。

そして、その初来日での評判の悪さが、アンセルメとスイス・ロマンド管弦楽団の演奏は録音のマジックによって嵩上げされたものだという「まことしやかな話」が広まることになったのです。

しかし、「DECCA」の技術陣によって録音された演奏には、「録音のマジック」などというものは存在しません。

もしもあるとすれば、まさに今そこで鳴り響いているオケの響きを過不足なくすくい取る「能力」と「誠意」があったと言うことだけです。

後日の話になりますが、この初来日の酷評の大部分は初日の公演となった6月22日の「東京文化会館」での演奏に基づくものであり、来日公演全体を総括してでのものではなかったようです。さらに言えば、この時アンセルメは既に84才という高齢であり、そのために長旅の疲れも抜けきっておらず、時期的にも梅雨の真っ最中という悪コンディションの中で楽器も十全に鳴り響かず、さらに言えば会場は「東京文化会館」だったという様々な悪条件が重なってのことでもあったようです。

ですから、それ以後の公演に関しては好意的な評価も多かったのですが、それらは全て無視されて「アンセルメの演奏はデッカの録音マジックの賜物」という言葉だけが一人歩きしてしまうことになったのです。

もしかしたら、この4年前にアンセルメが単独で来日してNHK交響楽団を指揮したのですが、その時に「オケの楽器が悪すぎる」と酷評した事への意趣返しもあったのではないかと疑ってしまいます。

「DECCA」のような録音スタイルは、オケと指揮者、そして何よりも録音会場の良し悪しでクオリティが決まってしまいます。

とくに、「DECCA」は録音会場への配慮は他のレーベルと較べれば群を抜いていて、使ってもよい録音会場は長年にわたってアーサー・ハディが事前に調査を行って「OK」が出たところに限られていたそうです。つまりは、「DECCA」録音とは、まさにこのアーサー・ハディが生み出した音のことであり、その精神は彼が実際の録音現場を離れても、「DECCA」の中では脈々と受け継がれていったようなのです。

そして、いわゆる「DECCA TREE」というスタイルでの録音は、アムステルダムのコンセルトヘボウやローマの聖チェチーリア音楽院のようなホールで培われたものだったのであり、スイス・ロマンド管弦楽団の本拠地であったヴィクトリア・ホールもまたその様なお眼鏡にかなった会場の一つだったのです。

ドビュッシーと言えば「印象派」という分かったような概念で括られ、その茫漠たる響きが特徴とされるのですが、実際はその複数の絡み合った声部を精緻に描き分けないと本当の魅力は分かりません。そして、既に80才を超えていたアンセルメの耳はその精緻な響きを見事に聞き分け、それを的確にオケに指示を出すことで現実の響きへと変換しているのです。

当然の事ながら、デッカの録音陣もまた、「茫漠」という曖昧な言葉に惑わされることなく、その複数の声部が精緻に重なり合っていく様を見事にとらえきっています。

アンセルメと「DECCA」の優秀録音と言えば真っ先にサン=サーンスのオルガン交響曲があげられるのですが、ここにはあのような聞く人の耳を驚かす凄みはありませんが、これもまたこのコンビによる優れた成果だと言えます。

また、再生する装置にそれなりのクオリティがあれば、この録音にもあのオルガン交響曲に負けないような凄い低音が入っていることに気づくことでしょう。そういう部分に関しても一切の手加減がされていないのがこの時代の録音の特徴だと言えます。

いつもお世話になります。

凄く参考になります。

ジュリーニのと比べるとよくわかります。

よろしくお願いいたします。