ルイス・レイトンとコザートを較べると、音場の表現に関してはレイトンの方が上回るというようなことを書きました。

ただし、この「音場」という概念には難しい問題が内包されています。

その一つが、この概念がなかなか一般的には長く理解されなかったことです。

少しばかり昔話をすることをお許しください。

私がクラシック音楽などと言うものを聞き始めたのは40年ほども前のことで、それに連れてお小遣いの許す範囲で「オーディオ」という世界にも入り込んでいくようになりました。時代は、アナログ録音からデジタル録音への移行期で、「デジタル録音によるアナログ盤LP」等という、今から思えばわけの分からない代物が「優秀録音のトップランナー」みたいな扱いを受けていました。

そして、それにあわせてオーディオの方も今から思えば「黄金時代」で、「598戦争」と言われるように、それなりに物量を投入した3ウェイスピーカーやアンプが「定価59800円」で大量に店頭に並ぶ時代でした。

何しろ、大型の3ウェイスピーカーや重さが20キロぐらいもある大型のプリメインアンプが全部59800円だったのです。そして、そう言う機器をオーディオメーカーだけでなく、大手の家電メーカーも次々と発表していたのでした。

そして、その頃は、とにかく「ガンガン鳴ること」が「売り」でした。

何しろ、店頭には同じような面構えのスピーカーが何種類も並んでいるのですから、そこで他社との差別化を図って目立つためには、「ガンガン鳴る」事こそが重要だったのです。

そんな時代に、あれはおそらくオンキヨーだったと記憶しているのですが、まるで目の前で演奏家が演奏しているかの如く再生するという小型の2ウェイのスピーカーを発売しました。価格も59800円よりも高くてスタンド込みだと10万円をこす価格だったと記憶しています。

おそらく、その背景にはイギリスのセレッションがアルミのエンクロージャーをまとった「Celestion SL-700」が話題になったことが影響していたのだと思います。ただし、このあたりの前後関係の記憶はあいまいです。

大型の3ウェイスピーカーが59800円で買える時代に「小型で、価格が高くて、ガンガン鳴らないスピーカー」がどれほど売れたのかは分かりません。(話題にはなったがあまり売れなかったという話を聞いたことがあります)しかしながら、それらのスピーカーは「とにかくガンガン鳴ればいい」という風潮に一石を投じたことは間違いありません。

そして、この頃から、「音場」と言うことが少しずつ一般のオーディオマニアの中にも認知されるようになっていきました。

それは、音楽を構成する楽器の音だけでなく、それが鳴り響いている空間まで再生することで、よりリアリティの高い再生を目指そうとしたものでした。

言葉をかえれば、スピーカーから音が出るのではなく、逆にスピーカーは消えてしまってその間にイリュージョンのように演奏家の姿が立ちあらわれる世界というものが次第に認知され始めた時期だったのです。

そして、いつの頃からか、「スピーカーが消える」ということが優秀な再生システムの必須条件として語られるようになっていきました。

このように、スピーカーをガンガン鳴らすだけでなく、その真ん中にたとえ虚像であっても、まさにそこで演奏者の姿が立ちあらわれるような再生を1度経験してしまうと、その魅力はかなり麻薬的なのです。

そして、そうやって昔を振り返ってみると、なんだかこのレイトンの録音はそう言う3次元表現に優れた音の録り方をしているようなのです。

ただし、オーディオに対する意識は少しずつ変化していっても、録音にまで目を広げて論じられるようになるのは随分先の話になります。

「エリック・フリードマン」というヴァイオリニストは今となっては記憶の彼方に消えつつありますが、かつては「ハイフェッツの後継者」として「RCA」が熱心に売り込みをかけた演奏家でした。

「エリック・フリードマン」というヴァイオリニストは今となっては記憶の彼方に消えつつありますが、かつては「ハイフェッツの後継者」として「RCA」が熱心に売り込みをかけた演奏家でした。

しかし、こんな書き方をすると、それは暗に「大したことのない演奏家」だと言っているのと同じニュアンスになるのですが、それは違います。

演奏に関しては聞いてもらえばすぐに分かるのですが、唖然とするほどの腕の冴えであり、そして決してハイフェッツの亜流にもなっていないフリードマンならではの個性がしっかり刻み込まれた演奏スタイルになっています。

おそらく「RCA」にしてみれば看板スターだったハイフェッツに翳りが見えてきていることは深刻な問題だったはずです。

昔のように精力的に録音をこなすことは難しくなってきていましたし、いかにハイフェッツと言えでも60年代に入れば衰えは否定しきれませんでした。ですから、「RCA」にしてみればどうしてもその穴を埋める後継者が必要であり、そして白羽の矢を立てたのが「エリック・フリードマン」だったのです。

結局彼は「ハイフェッツの後継者」にはなれませんでしたが、それは誰に白羽の矢が立っても不可能なことだったのですから、その事を彼の責に帰するのは間違っています。

ただ、残念だったのは交通事故による指の故障で40代で演奏家としては引退せざるを得なくなったことでした。しかし、その後は教育活動に専念して2004年にこの世を去るのですが、今もって20世紀のアメリカがうんだ最高のヴァイオリニストとして熱烈に支持するファンファがいます。

そんなフリードマンの録音に「ルイス・レイトン」が起用されたのは当然のことでした。

そして、そこでレイトンは見事としか言いようのない録音を成し遂げているのです。

冒頭華やかなオーケストラの前奏で始まるのですが、その響きは一点の滲みもなく三次元空間に広がっていきます。

オケの一つ一つの楽器は驚くほどクリアにそしてかっちりとエッジを立てて音がとらえられているのですが、その音は三次元空間の中のあるべき位置にキッチリと定位しているのです。

それは、昨今の特徴である残響過多のスカスカ録音とは全く異なる異次元のクオリティです。

また、この「リヴィング・ステレオ・ザ・リマスタード~コレクターズ・エディション」は非常に良心的な編集が為されています。

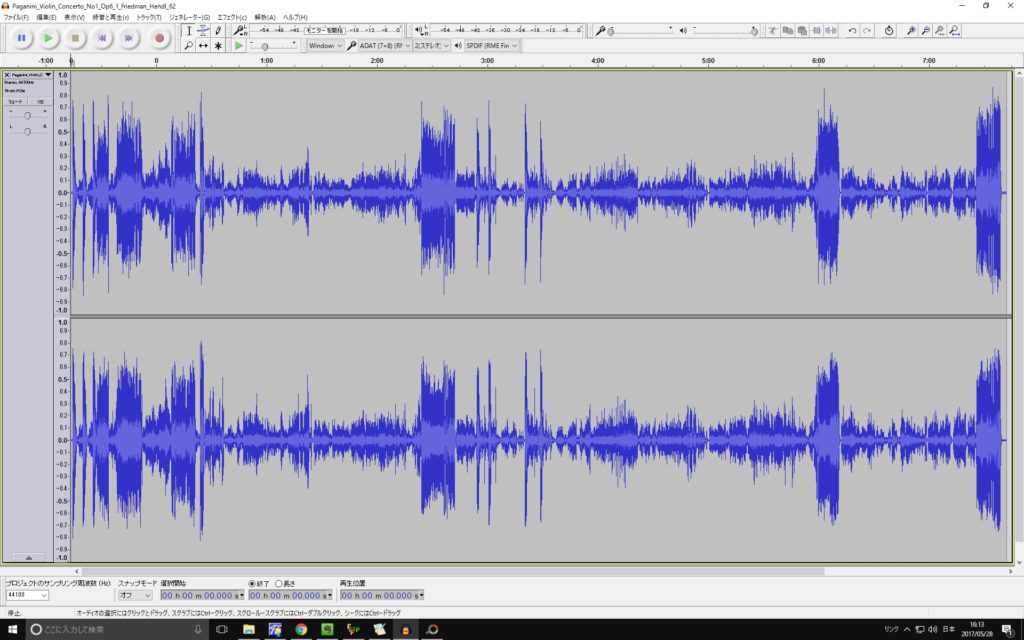

第1楽章

おそらく、冒頭でオケがトゥッティで「ジャジャーン」と鳴るのが最高音量だと思います。ですから、プリアンプのボリュームは安心してあげることができますし、逆に上げないとこの録音の良さは分かりません。

おそらく、冒頭でオケがトゥッティで「ジャジャーン」と鳴るのが最高音量だと思います。ですから、プリアンプのボリュームは安心してあげることができますし、逆に上げないとこの録音の良さは分かりません。

そして、この前奏が一段落すると独奏ヴァイオリンが登場するのですが、これぞまさにイリュージョンの世界です。

まさに、スピーカーとスピーカの間にフリードマンその人が立ちあらわれます。

しかし、ここでふと一つの疑問が頭をかすめます。

それは、実際のコンサートでは、オケと独奏ヴァイオリンがこのようにクリアに分離しては聞こえないと言うことです。

例えば、この第1楽章でも、ヴァイオリンが所々で左手で弦を弾いている部分があるのですが、そう言う細かい部分はコンサートではなかなか聞こえない類のものです。

「いや、お前はいつも二階の後の方の安い席ばかりで聞いているから聞こえないのであって、もっと前の方で聞けば聞こえるよ」と言われるかもしれませんが、一般的には、こういう細かい部分まではクリアに聞こえるものではありません。

その意味では、録音会場で鳴り響いている音に何も足さず何も引かず、あるがままの音をとらえようとしたコザートの哲学から見れば、かなりのものを足して引いている「作り込んだ音」である可能性はあります。しかし、そう言うある種の「不純物」を混ぜ込んであることは承知しながらも、このあり得ないほどのバランスで描き出されるパガニーニの名人芸の世界は魅力的なのです。

ただ、レイトンは、その後の録音の世界で主流になっていくマルチマイク録音とは一線を画していることは事実です。それは、厳格で禁欲的なワンポイント録音ではないものの、一発撮りのリアリティを失ったコラージュ作品に陥ってしまうことは拒否しています。

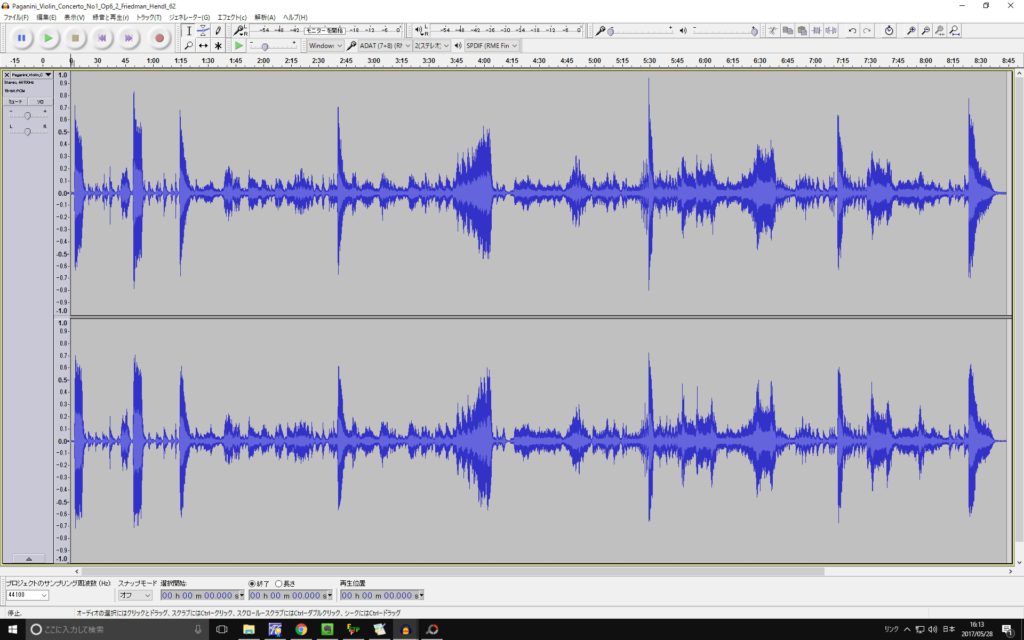

それは、第1楽章の長いヴァイオリンのカデンツァなどによくあらわれています。広い空間の中で延々と名人芸を披露していくフリードマンの姿は、おそらくはほぼメインのマイク3本だけで録られた音だと思われます。

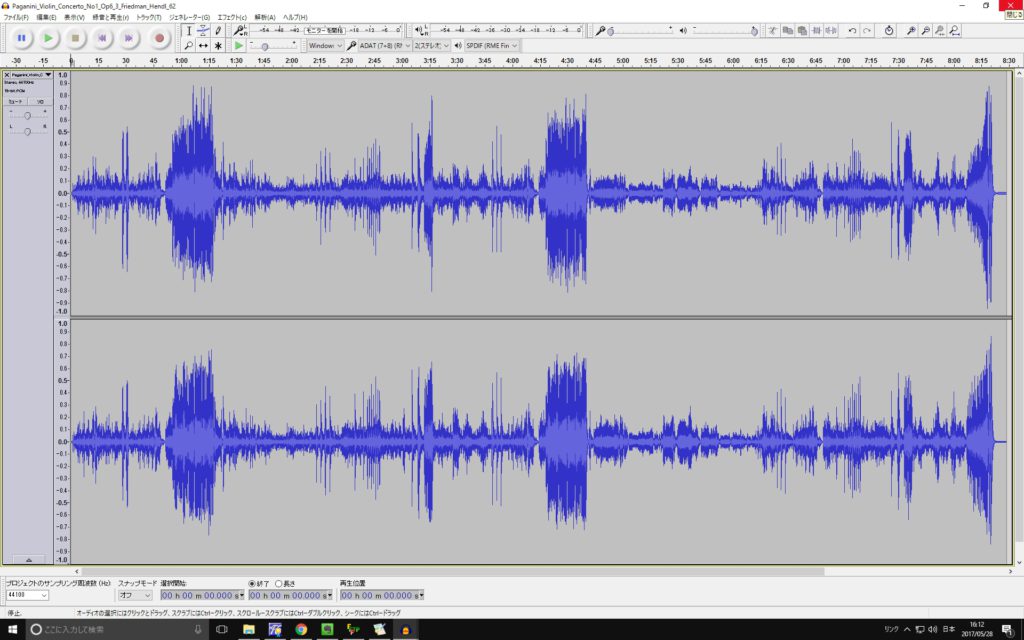

それ以外にも、第3楽章で頻出するフラジオレットのかすれた響きの捉え方なども実にリアルです。そして、そのどこか不安定な音程がもたらすユーモアの世界が見事に描き出されています。

確かに、このオケとヴァイオリンの響きのバランスは実際にはあり得ない世界だとは思うのですが、それが完全に「虚」となる一歩手前で「実」あるものに仕上げて見せたところにレイトンの名人芸があったと言えば褒めすぎでしょうか。