優秀録音といえば「Mercury」であり、その屋台骨を支えたのが「Wilma Cozart」でした。そして、その業績が概観できるはずだったのが「Mercury Living Presence」シリーズだったのですが、このシリーズの問題点については既に書き尽くした感があります。ですから、そう言う弊害から少しは免れている音源を探し出してもう少しは紹介していってもいいのですが、どうにも楽しい作業にはなりそうもありません。(^^;

そこで、このあたりで、「Wilma Cozart」に関してはひとまず区切りをつけて、ぼちぼち次ぎに移りたいと思います。

「Wilma Cozart」に続いて取り上げるのは「RCA」の「Lewis Layton(ルイス・レイトン)」です。

「RCA」に関しては「ステレオ録音の夜明け」と言うことで、フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団による「リヒャルト・シュトラウス:交響詩 英雄の生涯」を既に紹介しています。あの1954年のステレオ録音はまさに「ステレオ録音の夜明け」を告げるものだったのですが ステレオ録音を担当したのは「Lewis Layton」ではなくて「Leslie Chase」でした。

あの録音は、未だステレオで録音できるテープデッも存在しないという技術レベルの段階で、2本のマイクと2台のモノラル録音テープデッキを使って録音されたものでした。つまりは、基本的には「実験段階」のレベルでの録音だったのですが驚くほどの結果をもたらしたわけです。

そして、この成功に自信を得た「RCA」は録音のフォーマットのメインをモノラルからステレオに切り替えます。そして、そのステレオ録音にエース級を担当させるようになっていきます。

未だにステレオ再生ができるLPが開発されていない段階だっただけに、この決断には勇気がいったことだと思われます。何しろ、頑張ってステレオで録音をしても商品としてリリースできるのは「モノラル録音のLP」だけだったのですから。

しかし、そのおかげで、「RCA」に関しては1954年以後の録音は、しっかりとした体制の中でステレオでも録音されるようになったのです。

そして、その切り替えの時期に大きな力を発揮したのが「Lewis Layton(ルイス・レイトン)」だったわけです。「RCA」が誇る「Living Stereo」シリーズはこの「Lewis Layton(ルイス・レイトン)」と言う名前を抜きにしてかたることはできません。

ミニマル・マイク・テクニック

彼が開発したマイク・セッティングは、3本のマイクのみによる「ワンポイント録音」という原則を崩さなかった「Wilma Cozart」とは異なっていました。

「Decca Tree」というセッティングを開発した「Decca」の技術陣(Kenneth Wilkinsonたち)とも異なりました。

それは当然といえば当然であって、この複雑極まる音楽という対象を録音という形ですくい取る行為に「絶対に正しい唯一の方法」などと言うものが存在するはずはありません。

それぞれのレーベルが、それぞれの個性を発揮して多様な形で優秀録音を追求してくれたおかげで、私たちはその多様性を楽しむことができるのです。

ただし、レイトンの場合はやはりコザートの影響が大きかったように思われます。

彼の録音スタイルは、まずはコザートと同じように演奏者の前にセッティングした3本のマイクがメインでした。もちろん、このメインマイク3本というのは誰がやっても基本的に同じなのでしょうが(^^;、そこに宿る思想という部分でコザートとの共通点を感じるのです。

ただし、レイトンはコザートほどには「3本のマイクのみによるワンポイント録音」にはこだわらず、そこに補助マイクを追加する事を躊躇いませんでした。

ですから、レイトンの録音スタイルは厳密に言えば「ワンポイント録音」とは言えません。

しかしながら、注意しないといけないのは、補助マイクを追加することを恐れなかったからと言って、その後の時代に主流となるマルチ・マイク録音とは根本の部分で異なります。

彼の場合は、メインの3本のマイクで不満があると、その外側に2本の補助マイクを追加しました。必要に応じてさらに何本かのマイクを追加することもあったようです。

それは、レイトンにすれば、3本のメインマイクだけではとらえきれない部分があるというのが彼の考えだったようです。

結果として、メインマイク3本に補助マイク2本を追加するのが彼の基本スタイルとなっていったのです。

しかし、あくまでもメインは3本のマイクであり、彼にとってのマスターテープはその3チャンネルに記録された録音だったようです。

私の理解に間違いながなければ、彼は補助マイクで拾ったデータを3チャンネルに落とし込み、その3チャンネルを2チャンネルにミックスダウンすることでステレオLPを仕上げていったようです。レイトンの腕の冴えの重要な肝は、そのミックスダウンの部分にあったのかもしれません。

理屈から言えば、補助マイクを追加することで録音の同時性は失われます。

カメラに例えれば、カシャッと写した写真に存在するぼけた部分に、別撮りした写真の一部をコラージュのように貼り付けていくような仕様ですから、出来上がった作品は「写真」と言うよりは「コラージュ作品」に近いものになっていきます。

論理的には好ましくないのは明らかです。

しかし、この世の中は、原理原則にこだわりすぎると結果としてパフォーマンスが低下することはよくあることです。その原理原則をある程度緩和することで結果としてのパフォーマンスが上がればそれで良しとする思想がレイトンにはあったのだろうと思われます。

一発撮りの写真よりは、そこに最小限の手直しを施した方がより生々しく見えるのならば、その最小限の手直しを躊躇わなかったのです。

ですから、レイトンのマイク・セッティングを表す言葉として、ワンポイントでもなければマルチでもないと言うことで「ミニマル・マイク・テクニック」と呼ぶ人がいます。つまりは「最小限のマイクによるセッティング」と言うことです。

しかし、考えようによっては、ステレオ録音と言うことで2本のマイクを使った時点で原理的には「ワンポイント録音」ではなくなっているのですから、コザートの手法もデッカの手法も「ミニマル・マイク・テクニック」として一括りにすべきなのかもしれません。要は、その最小限のマイクを使った「テクニック」にそれぞれのレーベルの個性があるというわけです。

レスピーギ:ローマの松 フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1959年10月24日録音 (Living Stereo 60CD Collection 35CD)

この音源は「Living Stereoシリーズ」のボックス盤からのものです。

この音源は「Living Stereoシリーズ」のボックス盤からのものです。

全てをチェックしたわけではないのですが、この「Living Stereoシリーズ」のボックス盤は「Mercury Living Presence」シリーズのような音圧ブースト化という「愚」は犯してはいないようです。

「Mercury Living Presence」シリーズのドラティ盤(ローマの松」は音圧ブースト化に関してはぎりぎりセーフだったのですが、このライナー盤に関しては何の心配もありません。

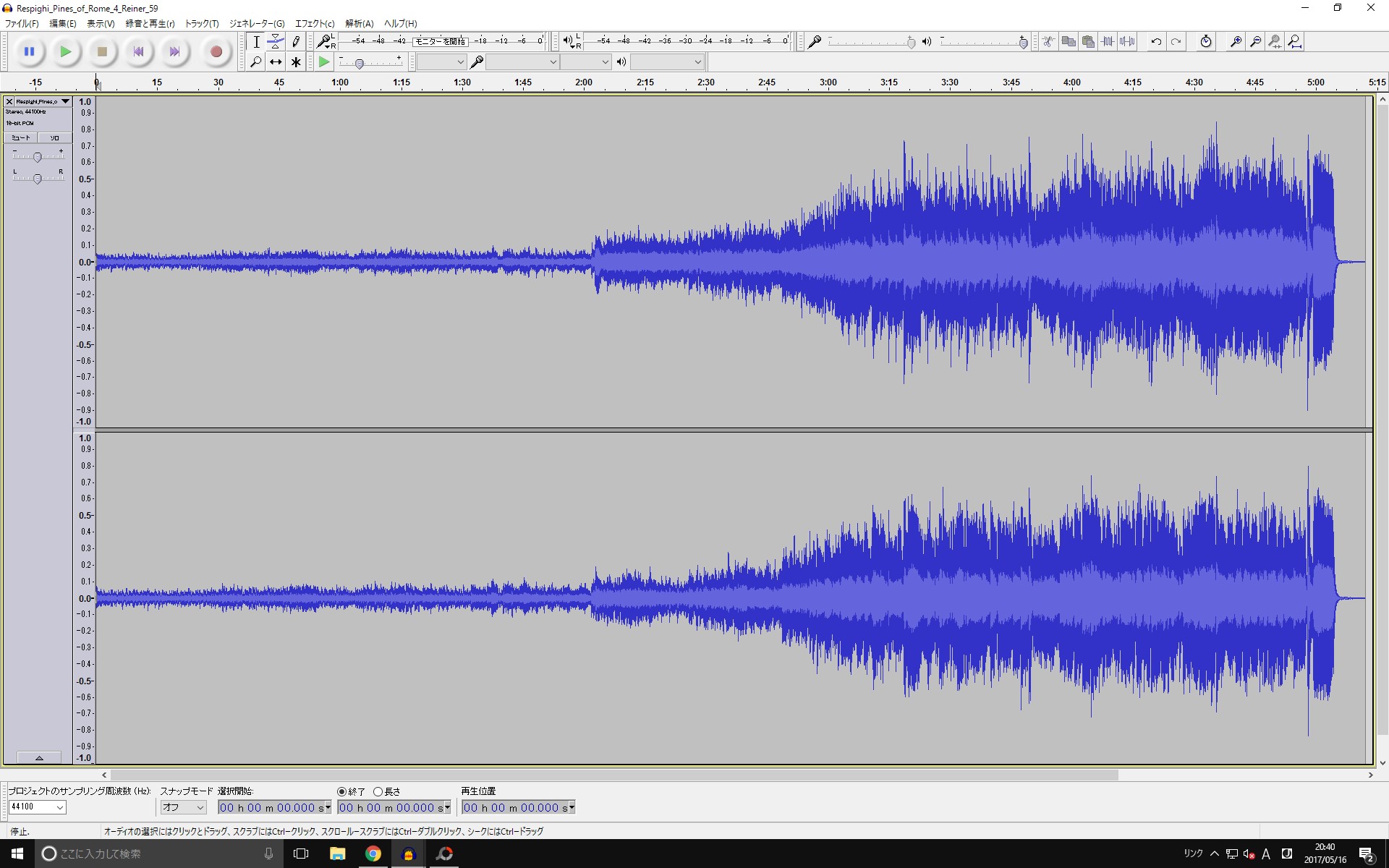

最終楽章「アッピア街道の松」のppからffに至る過程も良心的に編集されています。

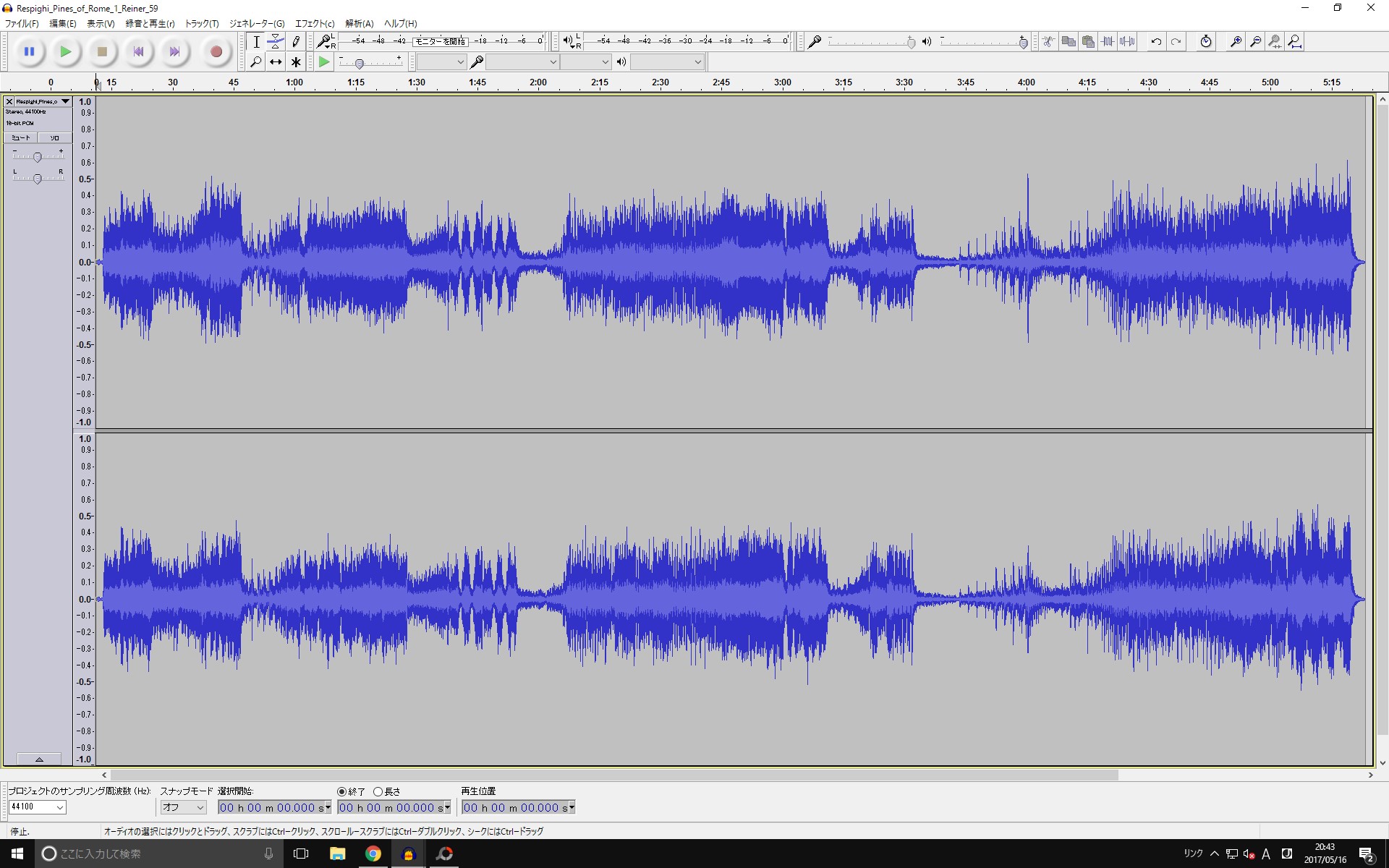

毎度毎度煩わしいと思われる方もいるでしょうが、取りあえず「波形」を紹介しておきます。

第1部 ボルゲーゼ荘の松

見事なものです。

再生環境によってはppはへたれてしまう可能性が大きいのですが、そこは聞き手を信じて「手加減」はしていません。結果として、「アッピア街道の松」の最後で爆発する部分も余裕がありますので、安心してプリアンプのボリュームは上げることができます。

結果として己の再生システムの限界を見極めることができます。

レイトンの録音の特徴は、原理原則にこだわらずに必要とあれば補助マイクからのデータも上手にミックスダウンして取り込んでいることです。結果として、音場の表現に関してはコザートの録音を上回るように思います。

この「音場」という概念が広く認知されるようになるのは80年代に入って録音のフォーマットがアナログからデジタルに移行した時期だと思うのですが、レイトンの録音を聞くとそう言う「音場表現」がこの時代のものとしては非常に優れているように思われます。

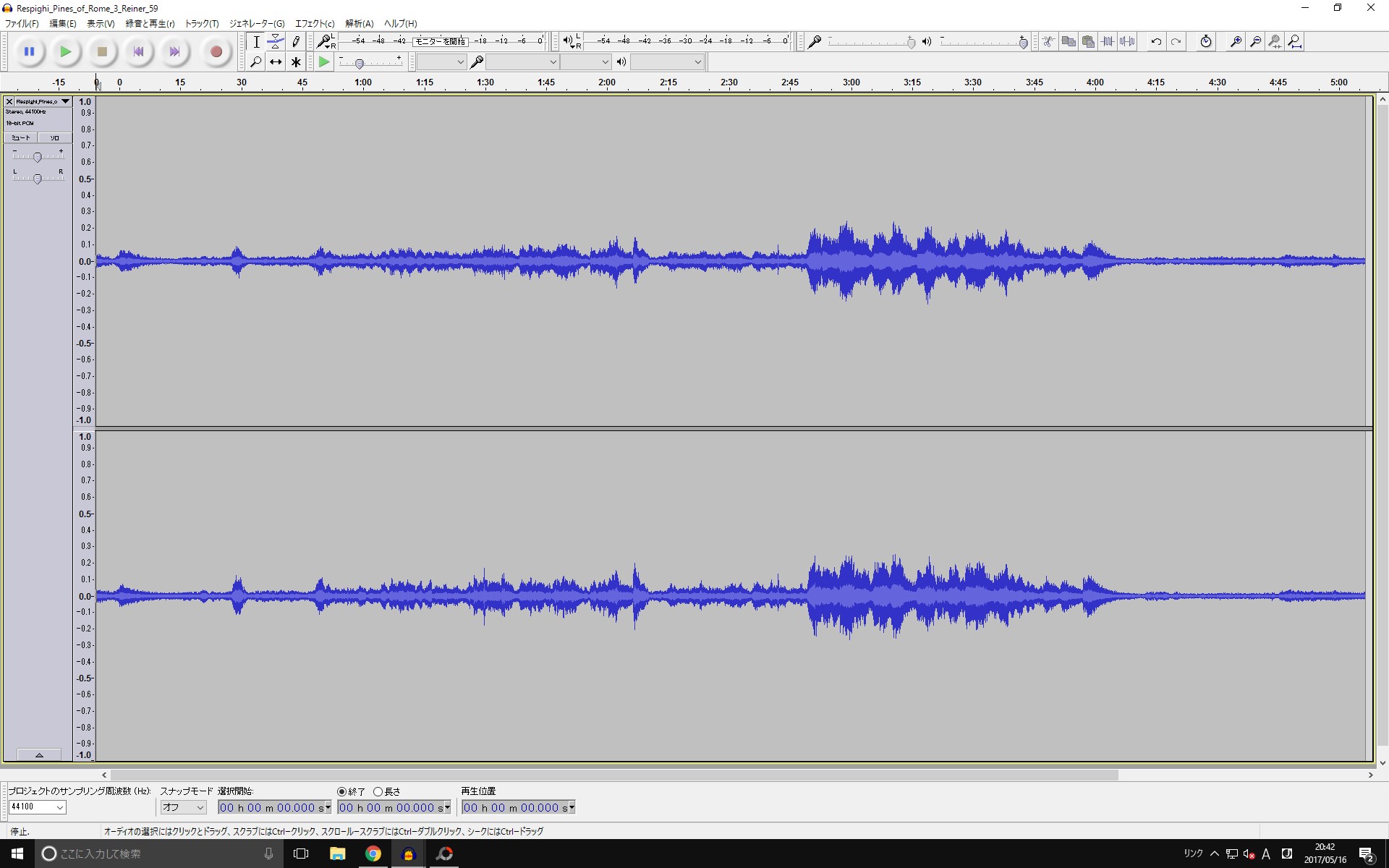

その特徴が表れているのが、第3部の「ジャニコロの松」におけるふんわりと空間に広がる弦楽器群をバックに歌う木管楽器の響きでしょう。

最後のところで「ナイチンゲール」の声も入ってくるのですが、レスピーギの指示では「録音されたナイチンゲールの声を使う」となっています。オケとの混ざり具合と言うことではこういう録音の形で聞く方がより効果的におさまっているように思われます。

また、最終楽章の「アッピア街道の松」における極小から極大へと盛り上がっていくサウンドステージの見事さも特筆ものです。

何故ならば、昨今の「音場重視」の最新録音の大部分は「残響過多」で、肝心の個々の楽器の生々しい響きが全くとらえられていない「すかすか録音」が大部分だからです。レイトンの録音では極小で鳴り響く楽器の芯もしっかりととらえられていますし、それが盛り上がっていく過程でも過剰な残響が個々の楽器の響きをマスキングしてしまうことがありません。

その事は、実にたくさんの楽器が動員されている音楽ではとても大切なことだと思うのです。

トライアングル・シンバル・タンブリン・ラチェット・大太鼓・タムタム・グロッケンシュピールという打楽器がピアニシモから最強音に至る様々なダイナミックレンジの中で連打されるのですから、それがある時はクリアに、ある時は分厚くはっきりと然るべき音場に腰を据えている事が不可欠です。

このあたりの音の捉え方に関して言えば、コザートのドラティ盤とレイトンのライナー盤とでは雰囲気がかなり違うように感じます。

ただし、その事は録音云々の前にドラティ&ミネアポリス交響楽団とライナー&シカゴ交響楽団との違いも考慮しておかないとフェアではないかもしれません。

ただし、褒めるばかりでは芸がないので(^^;、いくつか気になる部分にも言及しておきます。それが、スコアに示されている「別動隊」の扱い方です。

この「ローマの松」では別働隊としてオケとは別の場所で演奏されるように指定されている部分が2カ所あります。

一つめは、第2部「カタコンバ付近の松」でソロパートとして祈りの歌を歌うトランペットです。

これが最新録音だとはっきりと遠くから響くように録音するのでしょうが、この録音ではそこまで位置関係は明確ではありません。それは、録音のクオリティと言うよりはライナーのこの曲に対する解釈に依存する問題だったのかもしれませんし、それを要求しても「録音的に無理」というお互いの納得の上でのことだったのかもしれません。

ただし、このソロパートは非常に美しいので、残念と言えば残念です。

もう一つは、最後の「アッピア街道の松」の終結部分の大爆発で参加してくる金管群の別働隊です。

これは、最近のコンサートではこの別働隊を観客席に配置しておいて、最後の最後で立ち上がらせて演奏させるというスタイルがよくとられます。

ここの部分はたくさんの楽器がわけが分からないほど(^^;一斉に鳴り響いているのですから、そこまではっきりと分離しないと別働隊を使う意味がありません。しかし、この録音では、雰囲気としてはオケの中に混じり込んで演奏しているように聞こえます。

このあたりはとっても複雑なのでスコアを見ながらでないと確認できないのですが、今まで存在していなかった場所で急に金管がなり始める部分があるので、そこが別働隊かと思われます。

ただし、これくらい楽器が複雑に重なっている部分だと再生する側にかなりのレベルが求められる部分であることも事実ですし、こう書いている私も確たる自信があるわけではありません。

ただし、こういう細かいことを録音のクオリティとして話題にできるのは、当然の事ながら、録音会場で鳴り響いているオケが、まさにその様に鳴り響いているからです。

そして、こういうクオリティで彼の録音を聞かせてもらうたびに、あらためてライナーというのは凄い指揮者だったと感心させられます。

ライナーは「ローマの松」だけでなく、「ローマの噴水」も同じ日にまとめて録音しています。

残された記録によると午前中に「ローマの松」を録音し、夜から再びセッションを組んで「ローマの噴水」を録音したようなのです。

彼は朝の9時頃に「おはよう!」と機嫌良くやってきて、まず手始めに「ローマの松」の「アッピア街道の松」を通して演奏してプレイバックを聞き直したようです。この最弱音から最強音のブッチャキサウンドに至るこの楽章のバランスを確認したかったようです。

おそらく、そのプレイバックを聞いて録音陣に対する注文を幾つかだし、自分自身もオーケストラのバランスに関して手直しすべきところを確認したのでしょう。

その後は、オケにてきぱきと指示を出して全曲を一気に録音し、その後録音陣からの注文で幾つかの部分を再度録音し直して終わりとしたようです。

記録によると9時半から始まった録音は12時すぎには終了したようで、「ローマの噴水」の録音はその日の7時から開始して2時間ほどで終了したそうです。

オーディオという技術が時代の最先端を行く技術だった時代、演奏する側もそれを録音する側もみんな素敵だった「黄金の時代」の貴重な遺産です。

色々と高音質の音源をご紹介いただきありがとうございます。今まで昔の録音は音質が悪いものという思い込みがあったのですが、ホントに目から鱗です。

このレスピーギの松はハイレゾ音源も配布されていますので、それとも聞き比べましたが、我が家のシステムではややハイレゾ音源の方が音がよいようですが、大きな差はなさそうです。ただbit深度が深くなった影響で少しダイナミックレンジは広がっているように感じます。

ところで、同じハイレゾのLIVING STEREOシリーズの中にシカゴ交響楽団とライナーの「ルスランとリュドミュラ」序曲があるのですが

以前こちらでダウンロードしたものと比べてビット数が増えたことの利点か、強音部でも歪むことなく聞きやすくなってます。波形を見てもピークでもかなり余裕があるので、ハイレゾ化の恩恵だと喜んでいました。

ただ、演奏時間を見てみますと、以前の44.1kHz、16ビットでダウンロードしたものは4分58秒、176.4kHz、24ビットのハイレゾ分は5分20秒とずいぶんと差があります。レスピーギの松は同じ音源をノーマルとハイレゾに

使い分けているのでしょうが、「ルスラン~」については、ノーマルとハイレゾで別の音源/テイクを使用しているようです。このため、スカッとする速さはノーマル版の方が優れています。ハイレゾ版はまあ、少しがんばったスピードという感じです。ノーマル版の音源をそのままハイレゾにしないのは別音源のほうが改めて購入する小生

のような者がいるので商売にはなるのでしょうが、それならどちらも販売できないのでしょうか。

なかなか、演奏と音質を兼ね備えた音源というものは少ないうえに、ハイレゾ音源ももう少し、ハイレゾにするべき音源を考えて欲しいと(値段が高いだけに)感じます。

他に、ハイレゾ/ノーマルと聞き比べてはいないのですが、ハイレゾ化で大きく向上している音源って色々とあるのでしょうか?もしご存知ならばお教えいただけないでしょうか?