協奏曲というのはソリストにとっては檜舞台なのでしょうが、それは逆に大きな負担を強いることになります。

例えば、あのホロヴィッツでさえ、50年代にドロップアウトしてからはほとんど協奏曲を演奏しなくなりました。とりわけ、彼の名刺代わりとも言うべきチャイコフスキーやラフマニノフを取り上げることは一切なくなりました。

理由は簡単で、あの独奏ピアノに覆い被さってくるようなオーケストラを相手にするのがしんどくなったからです。このあたりがホロヴィッツという男の正直なところで、彼はオケと適当に馴れ合って形を整えるようなやり方は自分の音楽ではないことを熟知していたのです。

彼にとってそれらの作品は、オケを相手に五分にわたりあい、時には圧倒してしまうほどの技を披露しないと意味がなかったのです。

ピアノという楽器は、オーケストラと五分にわたり合える唯一の独奏楽器です。しかし、ホロヴィッツほどの腕を持ってしても、年を重ねると、覆い被さってくるようなオケを相手にするのはしんどくなってくるのです。

これがピアノ以外の楽器になると、問題はより深刻になります。

とりわけ、「ヴァイオリン協奏曲」というのはしんどいスタイルです。

オーケストラというのは基本的には弦楽合奏であり、それをベースとして管楽器や打楽器などが追加されることで形を整えてきた代物です。ですから、オーケストラとは基本的に弦楽合奏が鳴り響いているシステムなのです。

もちろん、作曲家も馬鹿ではないので、独奏ヴァイオリンが登場するときにはオケの響きは抑えるのですが、いつもいつもそう言う配慮ばかりしているわけにはいきません。

時には、オケの分厚い弦楽合奏を突き抜けて独奏ヴァイオリンを響かせることが求められるときがあります。

しかし、合奏であれ独奏であれ、同じ弦楽器である以上はその響きは同質です。その同質の響きを持った単独の楽器で合奏の響きを突き抜けていくというのは「腕」だけではどうしようもありません。

弦楽合奏を構成する弦楽器群とは異なる「特別な響きを持った弦楽器」を持ってこないと、いくらソリストが頑張ったとしても独奏楽器は弦楽合奏の響きに埋没してしまいます。

この「特別な響きを持った弦楽器」というのが「Guarneri del Gesu」や「Stradivari」なのです。

彼女たちはオーケストラの分厚い弦楽合奏を突き抜けていく強靱で艶やかな響きを生み出す不思議な力が秘めています。

話が横道にそれて恐縮なのですが、とある研究機関が「Guarneri del Gesu」や「Stradivari」という名器と、現在の最高級器(high-quality new instruments)を21人の経験を積んだヴァイオリニスト(21 experienced violinists)に演奏してもらって、どれが一番好ましいかを比較してもらうという実験をしています。

そして、もっとも好まれたのが「high-quality new instruments」であり、もっとも好まれなかったのが「Stradivari」だという結果を報告して、「ヴァイオリンの神話に疑問符?」などと結論づけています。

この手の話題は一種の「定番」のようで、時を開けて同じようなことが何度も繰り返されます。

しかし、プロの演奏家というのは、演奏という行為に生活がかかっていますし、さらに言えば己の人生そのものがかかっています。

彼らが、途方もない価格と引き替えに「Guarneri del Gesu」や「Stradivari」を何とか入手して演奏に使おうとする「執念」は、こんな簡便な実験や聞き比べでくつがえされるような「安直」なものでないことは、少し考えれば容易に分かるはずです。

こういう聞き比べや実験の問題は3点ほど指摘できます。

一つは、「Guarneri del Gesu」や「Stradivari」はある程度弾き込んでいないとまともに鳴らないという事実です。どこかのお蔵に入っていたような「Stradivari」を使ったのならば、それをまともに鳴らせるには最低でも一週間程度は弾き込むことが必要だと言われています。

二つめは、盆暗のヴァイオリニストには「Stradivari」や「Guarneri del Gesu」は弾きこなせないと言うことです。サラブレッドを乗りこなすにはそれなりの腕が必要なのです。「21 experienced violinists」ということなので、その21人の全てにサラブレッドを乗りこなせる技量があったのかどうかは検証されていません。

そして、これが最も重要なことなのですが、狭い部屋では「Guarneri del Gesu」や「Stradivari」は真価を発揮しないと言うことです。

彼女たちが本当の力を発揮するのは広いコンサートホールで分厚く鳴り響いている弦楽合奏の上を突き抜けていくときであり、逆に狭い部屋ではその響きは決して美しいとは言えないのです。

閑話休題(^^;

とはいえ、ヴァイオリン協奏曲という形式は途轍もなくしんどいことなのです。

たとえ、「Guarneri del Gesu」や「Stradivari」が使えたとしても、それはようやくスタートラインに立ったことしか意味しないのです。

例えば、今回取り上げたのはハイフェッツなのですが、彼もまた50年代以降になると録音の主流は室内楽作品にシフトしていきます。

そして、協奏曲を録音するときは、何故か知名度の低いオケと指揮者を使うことが多くなっていきます。

それは、言葉は悪いかもしれませんが、ヴァイオリン協奏曲と言うよりはオーケストラ伴奏つきのヴァイオリン曲という雰囲気になっています。貧弱なオケをバックにすることでソリストとしての自分がより引き立つようにお膳立てをしているように聞こえる時もあります。

その典型がこのあたりでしょうか。

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 ワルター・ヘンドル指揮 シカゴ交響楽団 1959年1月10&12日録音(Living Stereo 60cd Collection CD14)

調べてみるとこの録音エンジニアも「Lewis Layton」でした。録音する側にとっても「協奏曲」というスタイルは悩ましい対象のようです。

調べてみるとこの録音エンジニアも「Lewis Layton」でした。録音する側にとっても「協奏曲」というスタイルは悩ましい対象のようです。

聞けば分かることですが、ここではオケが独奏ヴァイオリンの邪魔をすることは一切ありません。

そして、ヴァイオリンが沈黙してオケが鳴らすところに来ると、何ともがさつな響きでこの上もなく大雑把です。ところが、そう言うがさつな響きの後に、ハイフェッツは自らの持ち味である玲瓏な響きでそっと入ってくるのです。これが何とも言えず美しく聞こえるのです!!そして、その美しい響きを見事にすくい取っている録音の素晴らしさ!!

聞きようによっては二人で共謀して、出来る限りハイフェッツのヴァイオリンが栄えるように仕組んでいるのではないかと思ってしまうほどです。

ですから、録音に関しても徹頭徹尾、独奏ヴァイオリンに焦点がぴたりとあてられています。

結果として、シベリウスの協奏曲として見るならば不満の多い録音なのですが、これほど見事な独奏ヴァイオリンの響きが堪能できる録音もそうあるものではありません。

ハイフェッツが使っているヴァイオリンは「Stradivari」の「Dolphin(ドルフィン)」だと思われます。このヴァイオリンは現在は諏訪内晶子さんが使っているのですが、聞き比べてみれば楽器の入手はスタート地点に過ぎないことがよく分かります。

こういう演奏と録音を聞くとハイフェッツという人は本質的に「芸人」だと思うのですが、しかし、どういう風の吹き回しか、オケは同じですが指揮者がライナーという録音が2種類あります。

その中でも次の一枚は、協奏曲をどのように録音するのかという課題を考える上で貴重な存在だと言えます。

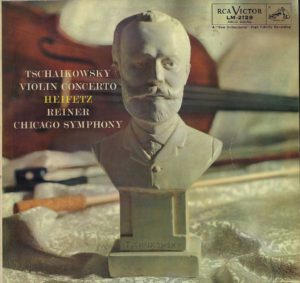

チャイコフスキー:2.ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1957年4月19日録音 (Living Stereo 60cd Collection CD25)

演奏に関してはライナーはハイフェッツをある程度はたてているように聞こえますが、ヘンドルとは本質的な違いがあります。

演奏に関してはライナーはハイフェッツをある程度はたてているように聞こえますが、ヘンドルとは本質的な違いがあります。

ライナーはシカゴ響ならではの筋肉質で引き締まった響きで音楽の枠をしっかりと形作っています。当然の事ながら、その響きはがさつでもなければ大雑把でもありません。

ヘンドルに関してはハイフェッツとの共謀疑惑(^^;も拭いきれないので言い切ってしまうのは酷なのですが、それでも同じオケを指揮しながら、指揮者によって音楽とはこんなにも違ってしまうのだと言うことをまざまざと見せつけてくれます。

そして、「Lewis Layton」もまた、この録音ではオケにもしっかりと焦点を当てています。

音響空間はそれほど広くはないのですが、オーケストラの一つ一つの楽器のリアリティの高さはかなりのものです。いつもいつも書いていることをここでもまた繰り返すのは気がひけるのですが、それでも残響過多の腰のない響きを聞かされ続けると、こういう骨のあるサウンドは聴いてて嬉しくなります。

また、鳴らし切るところはしっかりと鳴らしているのですが、歪みや混濁というものは一切感じません。

そして、そう言うオーケストラをバックに独奏ヴァイオリンが見事に立ちあらわれています。

ただし、シベリウスのようにひたすらヴァイオリンに焦点を当てているわけではないので、あれと較べればいささかオフ気味には聞こえます。

しかし、実際のコンサートでヴァイオリン協奏曲を聞けば、あのシベリスの録音のようにはヴァイオリンは聞こえません。実際のコンサートに近いのは明らかにこちらの方です。

しかし、それ故に、オケが独奏ヴァイオリンに被さってくるところではどうしてもヴァイオリンの音は埋没してしまいます。

例えば、最終楽章のコーダに突入していくようなところでは、ハイフェッツの奮闘は感じ取れるのですが、音としてはオケが圧倒してしまっています。

おそらく、問題はここにあるのでしょう。

レコードもまた商品であり、その商品は買ってもらうことで次のビジネスにつながります。そして、買ってもらうためにはユーザーのニーズというものは無視できません。

この時代のニーズを問われれば、例えばヘンドルとハイフェッツという組み合わせならば迷うことなくハイフェッツに焦点を当てればいいでしょう。それが、シベリウスをある程度歪曲することにつながっても、聞き手はハイフェッツのヴァイオリンを聞きたいのです。

問題はライナーとハイフェッツの組み合わせだと何を聞きたいかです。

録音陣はこの両者の顔を立てようと奮闘したのでしょうが、音楽の形式上、どれほどライナーが配慮をしてもチャイコフスキーを歪曲しない限りはハイフェッツが霞む場面がでてしまうのは仕方のないことです。

しかし、その仕方のないことをユーザーは受け入れてくれたのかという問題が発生します。

これは想像にしか過ぎませんが、この時代のハイフェッツの人気は絶大なものでした。ハリウッドの映画にも重要な役所で出演することもあった大スターでした。

その大スターのヴァイオリンがオケに圧倒されて聞こえづらいところがあるというのは、そこに「芸術」という御旗を掲げても納得しないユーザーが少なくなかったのではないでしょうか。

このチャイコフスキーの録音は1957年で、シベリスの録音は1959年です。

59年の録音はハイフェッツのヴァイオリンが隅から隅まで聞こえるようにしたシベリウスでしたが、録音する側にとっては釈然としないものが残ったでしょう。

そして、前回紹介したパガニーニは1962年の録音です。

今度は、「エリック・フリードマン」という「言うことを聞きそうな若手」を用意して、オケとヴァイオリンのバランスという問題をマイクセッティングも含めてチャレンジしてみたのでしょう。

しかし、結果としては、上手くいった部分もあれば、もしかしたら「実」を失って「虚」に陥った部分などがあったのかもしれません。

とは言え、今もヴァイオリン協奏曲の見事な録音というのは皆無に近いように思います。

結局は、この古い57年のチャイコフスキーの録音に戻ってくるのかもしれませんが、それもまたハイフェッツとライナーという存在がいてこその話です。

やはり、協奏曲の録音は難しい、とりわけヴァイオリン協奏曲は難しいようです。