昔話の続きをさせてください。

スピーカーをガンガン鳴らすだけでなく、その真ん中にたとえ虚像であっても、まさにそこで演奏者の姿が立ちあらわれるような再生を1度経験してしまうと、その魅力はかなり麻薬的です。

これを世間では「スピーカーが消える」と表現するのですが、これを小型のスピーカーで実現するのはそれほど難しいことではありません。しかし、小型スピーカーでは低域再生などに限界がありますし、スケール感も小型にならざるを得ません。

そこで、小型ではなくて大型のスピーカーでも「消したい」と思うのが人の性なのですが、これが結果として、オーディオの世界をとんでもない「負」のスパイラルに巻き込んでしまいました。

何故ならば、スピーカーを消すためには「箱」は鳴ってはいけないからです。

昔は「ガンガン鳴らす」ために「箱」を盛大に鳴らしていたものを、今度はそれをぴたりと止めないといけなくなったのです。

この「箱鳴り」を止めるための方法は三つしかありません。

一つは「箱」そのものをなくしてしまう、もう一つは「箱」がならないような形状を工夫する、そして絶対に鳴らないようにがちがちに固めるです。

「箱」をなくす最も簡単な方法は「静電型スピーカー」で、有名なのは「QUAD ESL-63」あたりです。Apogee の「オールリボン型スピーカー」なんてのもありました。

でも、こういうスピーカーが描き出す雰囲気というのは小型スピーカーが描き出す世界とどこか似通っています。大型のスピーカーでスピーカーを消したいという要望とはどこか方向性がずれていました。

ですから、このタイプのスピーカーが主流となることはありませんでした。

ということで、次に登場したのが、スピーカーは四角い箱に入っているという常識を捨てたものです。

この方向性で一つの頂点となったのが、まるでカタツムリのような形をした「Nautilus」でした。

「Nautilus」が発表されたとき、「B&W」は自分たちのポリシーを次のような言葉としてと投げかけていました。

スピーカーはボックスでなければならないのだろうか?

スピーカーからボックスを取り去ったらどのような外観になるのだろうか?

それにも増して、どのようなサウンドが再生されるのだろうか?

私も一度だけ聞いたことがあるのですが、確かに素晴らしい音がしていました。

しかし、このスピーカーは当初は480万で発売されたものが、その後採算が取れないということで1000万円を超える価格に改定されました。

残念なことに、480万という価格設定でも「ほとんど存在していないのと同じようなスピーカー」だったものが、1000万円を超えれば「完全に存在しなスピーカー」になってしまいました。

その後これと同じ発想で頑張っているのが「ビビッド・オーディオ」あたりでしょうが、「Nautilus」程のすごみはありません。

ということで、世は第3の道である「がちがち路線」に走っていくことになるのです。

そして、その行き着く一つの典型が「MAGICO」でした。

この金属筐体のがちがちに固められたスピーカーは、「Nautilus」程ではないにしても、やはりコストがかかります。

しかし、それ以上に問題なのは、こういう風にがちがちに固めたスピーカーを十全に鳴らしきるためにはアンプにもそれ相応のパワーとクオリティが求められることです。

私が最初に「負」のスパイラルと書いたのはこのことです。

一般論としてスピーカーの「箱」の強度が上がるたびにアンプの駆動力はより強力なものが必要となります。

ですから、スピーカーの「箱」が鳴らないように突き進んでいくことは、同時にアンプへの要求を飛躍的に高めることになってしまったのです。

結果として、スピーカーが300万円から400万円、それを十全に駆動するためのアンプがプリとパワーでそれぞれ300万円から400万円てなことになると、それもまた「Nautilus」と同じように「完全に存在しないシステム」と同義語になってしまうのです。

そして、何が悲しいと言って、とにかく一点豪華主義でそういうスピーカーを購入しても、アンプに駆動する能力がなければ実に情けない音しかしないことです。

そのあたりのことは「大阪ハイエンドオーディオショー 2015の印象など(1)」で少し触れていますので興味ある方はご一読ください。

そう考えれば昔はよかったです。

「TANNOY」や「JBL」のスピーカーは一点豪華主義で買い込んできても、あまり五月蠅いことはいわずに鳴ってくれたものです。

このような「ハイエンド化がもたらした負のスパイラル」は、結果として多くの人々をオーディオという趣味の世界から追い出し、とりわけ若者を入り口でシャットアウトしてしまいました。

今は一部の金持ちの年寄りをだまして成り立っていても、若者から見放された世界がいつまでもちこたられるのかと心の底から不安になってしまいます。

しかし、この「負のスパイラル」はすべてがすべて「負」であったわけでもありません。

この「ハイエンド化の負のスパイラル」が繰り広げられる中で、録音に関しては明確に「音場」という概念が市民権を得ることができたからです。

私のシステムでは基本的に不可能ですが(^^;、再生される音場がスピーカーの外にまで広がっていくということを「オカルト」だという人はいなくなりました。

しかし、その反動なのかどうかは分かりませんが、今度はあまりにも音場表現を重視しすぎて、腰のない残響過多の録音が増えてきたのは困りものです。

そして、そういう「ふにゃけた録音」ばかり聞かされると、今度は一つ一つの楽器の音像をがっつりととらえた昔の録音が懐かしくなってきたりもします。

「音像」と「音場」、どこまで行っても悩ましい二律背反みたいな存在なのですが、おそらくは行きつ戻りつの中で一歩ずつ進んでいくしかないのでしょう。

そして、「音場」表現に関しては「実質的に存在しないシステム」を追い求めても仕方がないので、今まで通り小型のスピーカーをメインにして取り組んでいこうと腹を決めているところです。定年退職をきっかけにスピーカーの買い替えもずいぶん考えたのですが、結論として、音場表現にはそれほど向いているわけではないのですが、今使っている「エレクタ・アマトール」と行けるところまで行こうかと考えている次第です。

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78「オルガン付き」シャルル・ミンシュ指揮 ボストン交響楽団 1959年4月5~6日録音(Living Stereo 60CD Collection CD2)

オリジナル・アルバムが「A STEREO SPECTACULAR」と名づけられていたサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン」の録音は、この当時のRCAとLewis Laytonが到達した地点を世に知らしめた録音だといえます。

オリジナル・アルバムが「A STEREO SPECTACULAR」と名づけられていたサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン」の録音は、この当時のRCAとLewis Laytonが到達した地点を世に知らしめた録音だといえます。

録音は当然のことながら「ボストン・シンフォニー・ホール」で行われています。

誰が言い出したのかは知りませんが、このボストンのシンフォニーホールとウィーンの楽友協会ホール(ムジークフェライン)、そしてアムステルダム・コンセルトヘボウのことを「世界3大コンサートホール」というそうです。

この3つに共通するのは難しい音響理論などというものが存在しなかった時代に、先人たちの知恵と経験の中で磨き上げてきたホールだということです。

そして、もう一つ共通するのは、すべて長方形のシュー・ボックス型ということです。

このタイプのホールは残響が多くてよく響きます。ウィーンフィルの響きがこのホールの音響特性に支えられているのは誰もが知る事実ですし、あまり上等とは言えない彼らの弦楽器はこのホールでこそ最大のパフォーマンスを発揮します。

それは懇切へ棒もボストン交響楽団も同じで、こういう専用の優れたホールを持っているということはオーケストラにとってはかけがえのない財産なのです。

ですから、このサン=サーンスの交響曲も、このホールの特性を最大限に生かした録音になっています。

伝えられた話では、音響空間を広げるために、ずいぶんと無理な配置を桶に要求したようで、一部のプレーヤーは観客席で演奏したとの事です。

しかし、こういう交響曲の録音を聴いていると、録音するほうも実に楽しそうに取り組んでいる姿が目に浮かぶようです。オケと独奏楽器のバランスに苦心させられる協奏曲とは違って、ガツンとやったるで!という雰囲気がひしひしと伝わってきます。

確かに、鳴り響くパイプ・オルガンに2台のピアノ、そしてフル編成のオーケストラの響きを捕まえるのは大変ですが、オケと独奏楽器という多元方程式を解くよりは気楽なのでしょう。

シューボックス型のホールらしい弦楽器の響きの美しさはうまくとらえられています。

しかし、「A STEREO SPECTACULAR」というアルバム名のために仕方のない面もあったのかもしれませんが、それほど広くない音場表現を無理に左右に引っ張ったような雰囲気が無きにしも非ずです。ですから、いささか中抜けの感じもしなくもないのですが、それでもピアノやトライアングルの響きはかっちりとあるべき場所に定位します。

ピアノはややオフ気味であるのですが、芯のある響きです。

もちろん、管楽器もがっつりとした音像であるべき場所にしっかりと定位しています。オルガンにしても低域までしっかりと伸びています。特に、最後のクライマックスの部分よりは、第1楽章の中間部で静かに入ってくるオルガンの響きのほうが印象的で美しいです。

ただまあ、この録音に関しては至る所でで語りつくされていますので、これ以上はもういいでしょう。(^^;

今回これを取り上げたのは、やはりCD化に伴う編集の問題で気になることがあったからです。

私の手元には2種類の音源があります。

一つは上で紹介している「Living Stereo 60CD Collection」の「CD2」です。

もう一つは「シャルル・ミュンシュの芸術 1000 Vol.23」という国内盤CDです。

ごちゃごちゃいう前に波形を表示しておきます。表示しているのはどちらも第2楽章の後半部分「Maestoso – Allegro」の部分です。(オルガンが盛大に入ってくるところです)

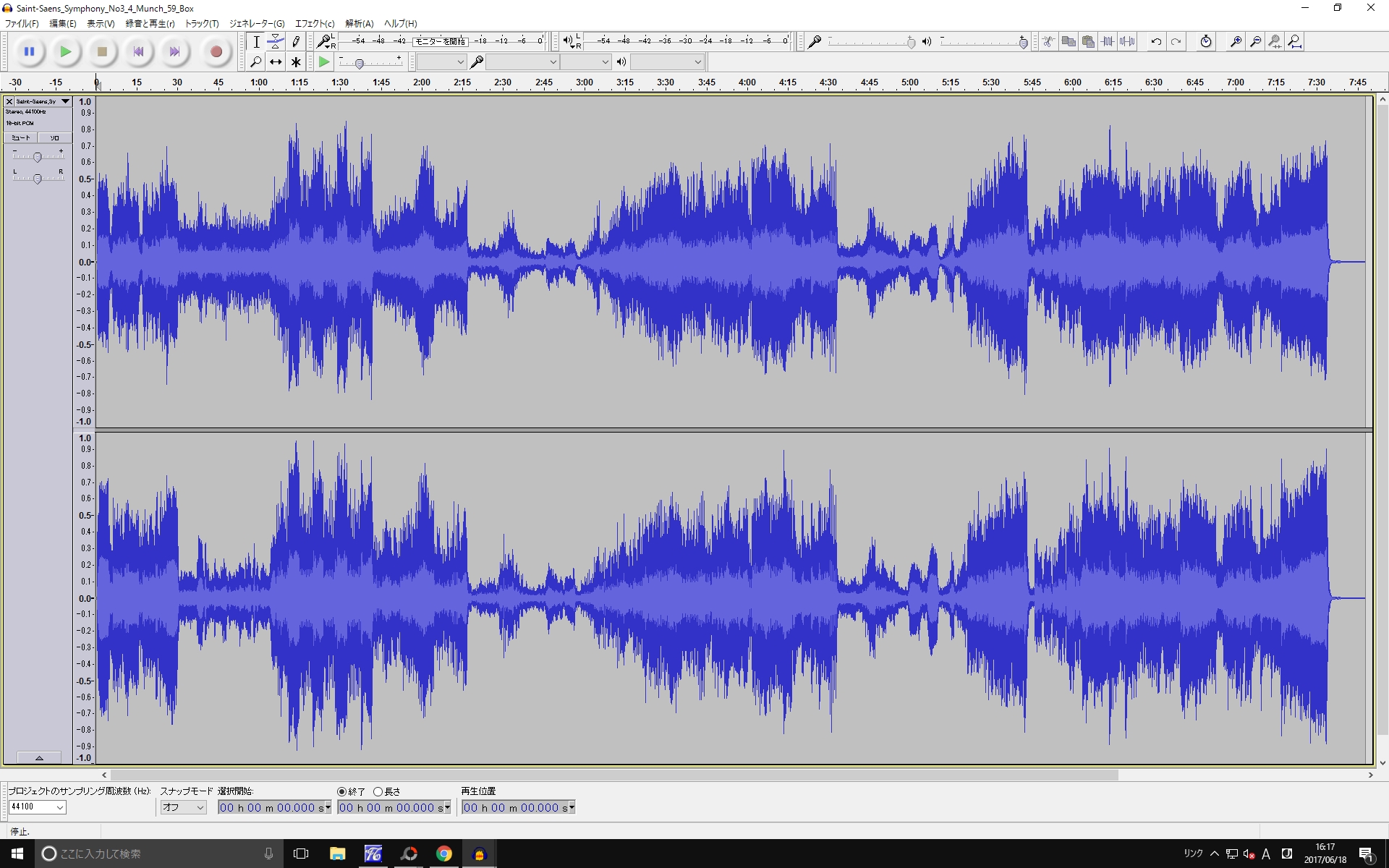

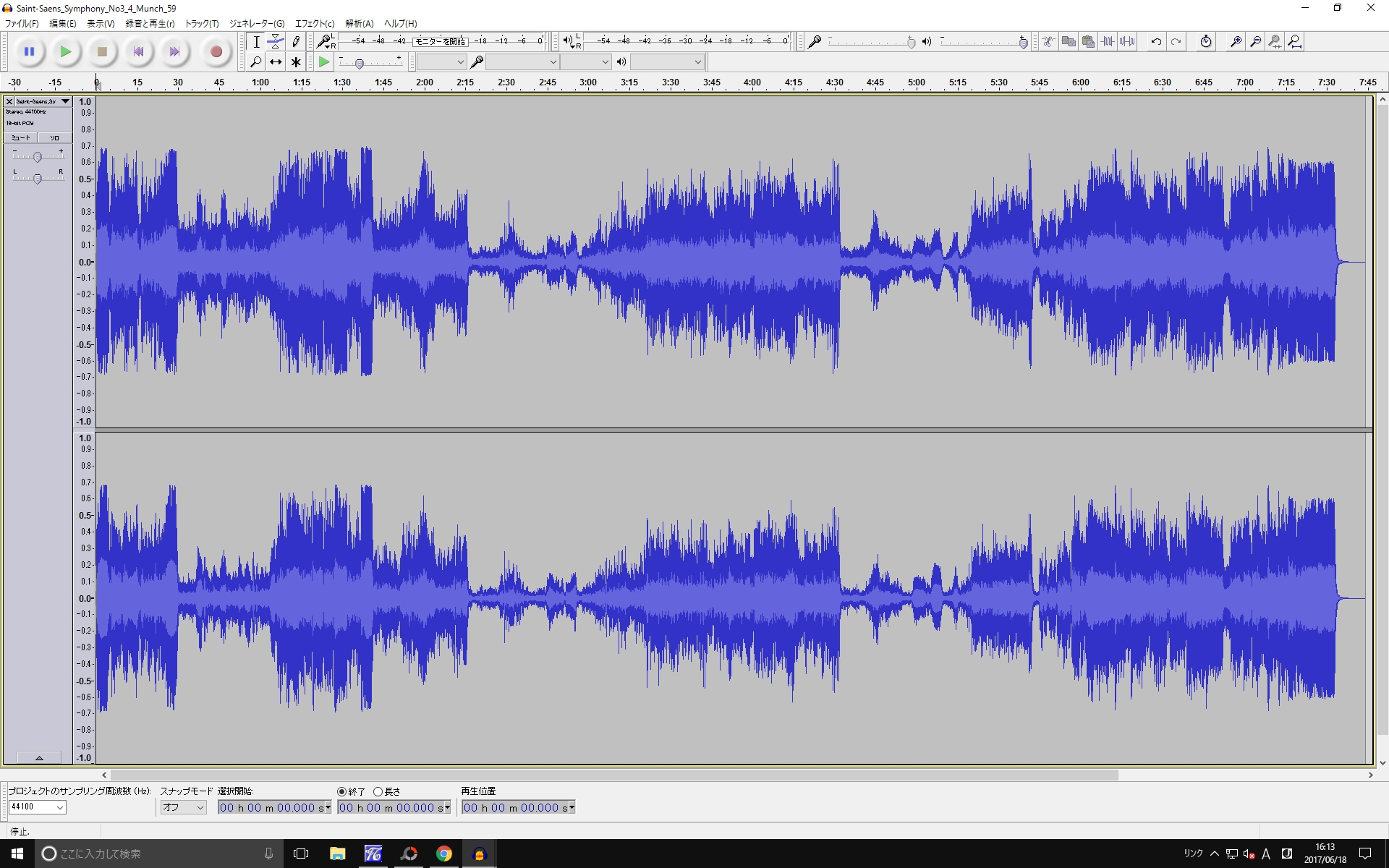

「Living Stereo 60CD Collection」の「CD2」

「シャルル・ミュンシュの芸術 1000 Vol.23」

今回この音源を紹介しようと思い、そして手元に音源が2種類あることに気が付いて、どちらをチョイスしようかと思って何気に比べてみたのです。

比べてみて驚きました。

どう見ても、国内盤のほうはリミッターをかけて髪の毛を刈り上げたような雰囲気になっているのです。

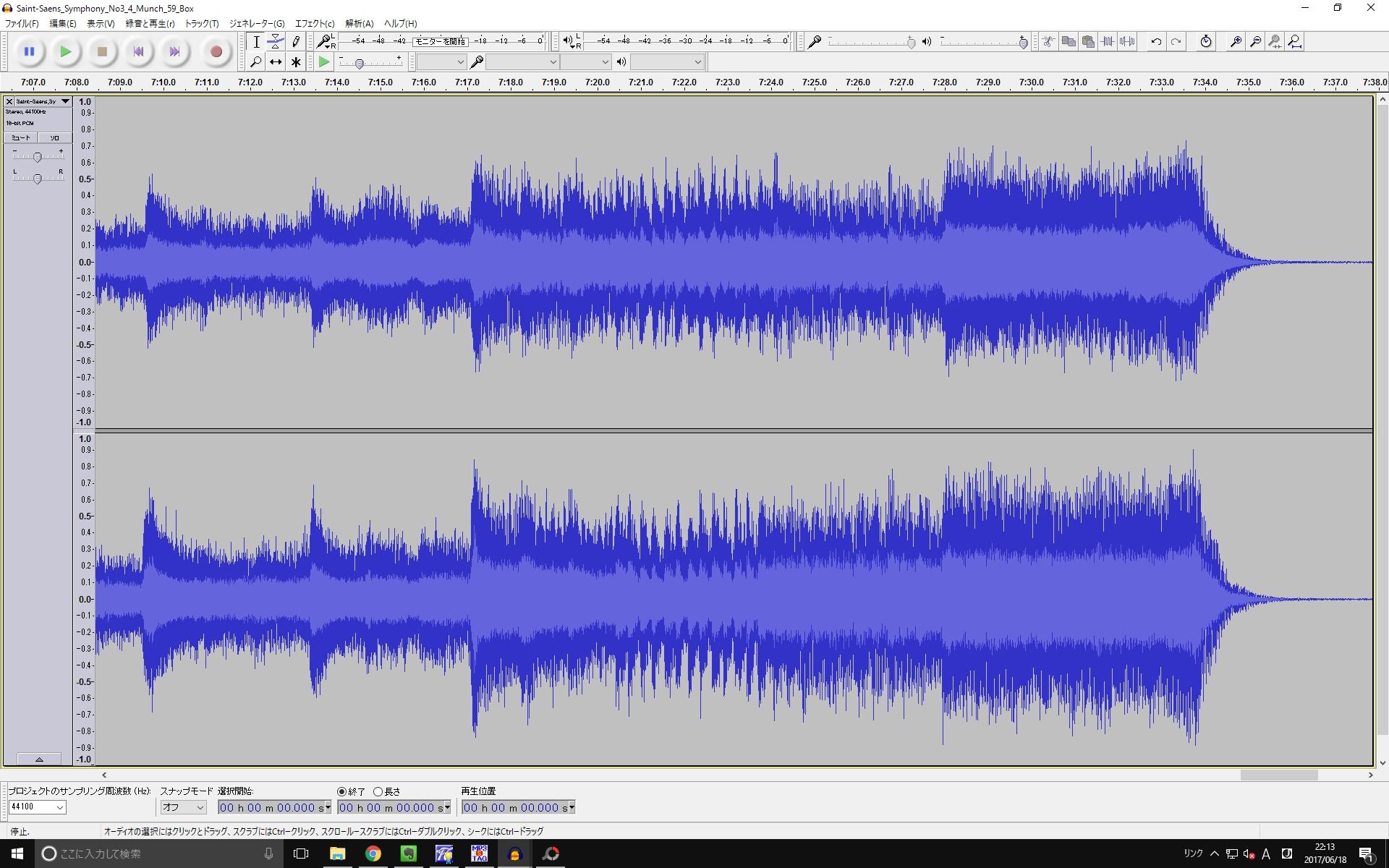

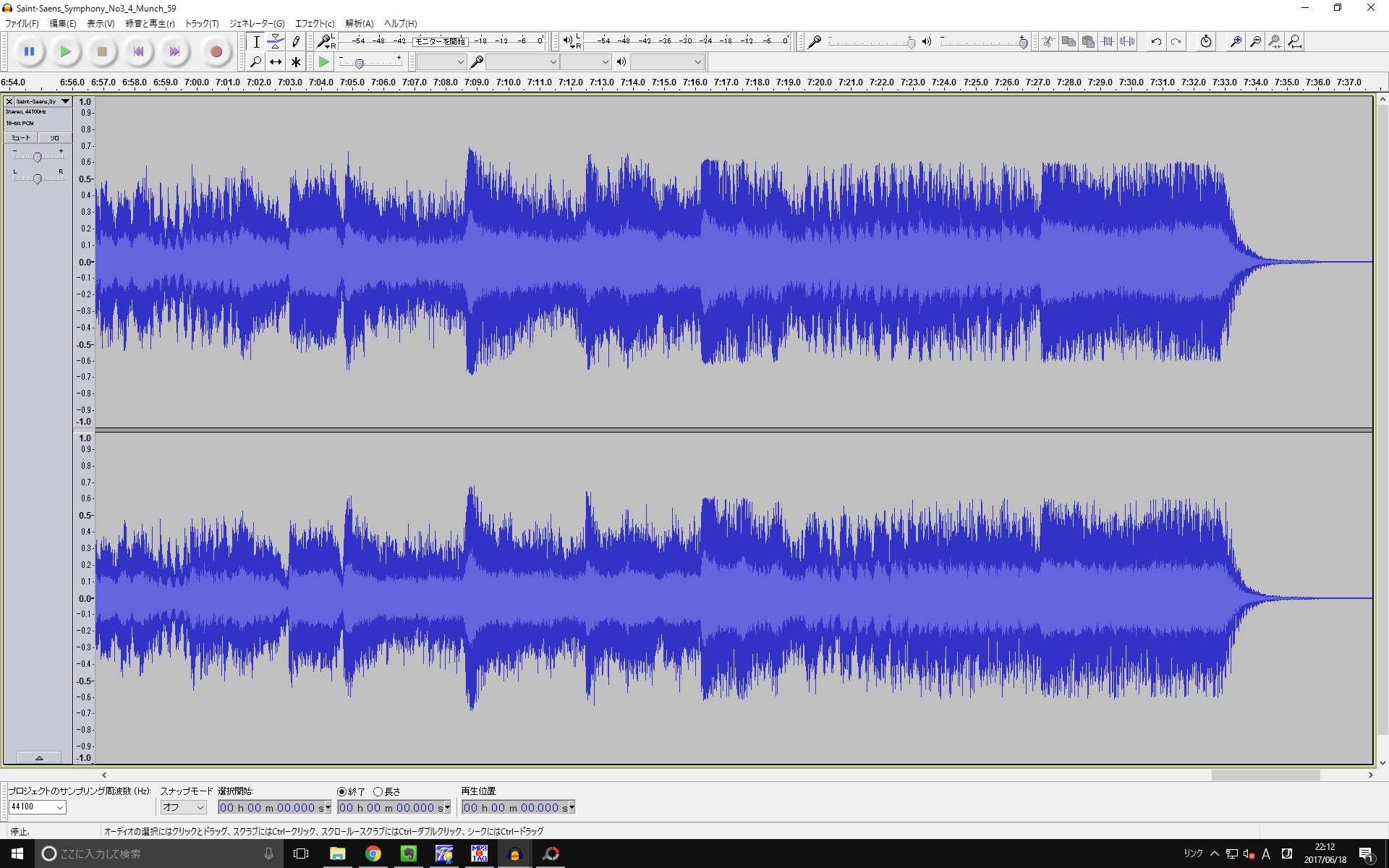

最後のフィナーレのところを拡大するとこういう感じになります。

「Living Stereo 60CD Collection」の「CD2」

「シャルル・ミュンシュの芸術 1000 Vol.23」

率直に言って、これはもう別の演奏と録音になっています。

そして、実際に聞いてみると、この波形が頭に染み込んでいるからかもしれませんが、どうにもこぢんまりとした印象が拭いきれません。

おそらく、国内盤の方には聞き手に優しくと言う「思いやり」があったのかもしれませんが、言葉を返せば「なめんなよ!」です。

ですから、こういう国内盤のようなCDとオリジナルのアナログ盤を用意して聞き比べをさせれば、どんな人でもアナログ盤の方が音がいいと判断して、「やはり無理してでもアナログ再生だよね」とだまくらかすの等はいとも容易いことでしょう。

アナログとデジタルの聞き比べというのはこういう事もあるので、本当に注意が必要です。

そして、CDはデジタルなんだから、どのCDを買ってもいいと思っている方がいるならば、それはあまりにも楽観的に過ぎると言わざるを得ません。

とは言え、両方の音源はアップしておきますので、最終判断はそれぞれの聞き手にゆだねます。

67歳、クラシック歴50年の前期高齢者です。少し前からFLACをWAV変換できるようになり、素晴らしい音で喜んで聴かせてもらっています。

オーマンディ、カラヤンのバルトークには大変驚きました。 渡辺さんのシベリウス全集は知っていますが、60年代後半にはバラ売りでも全集としても売って無かったのではないでしょうか。非常に興味深く聴かせてもらっています。

ひとつ質問というか、教えていただきたいのですが、オペラの一幕とか運命、田園など楽章をまたぐものをクリックというか、ぼそっと言う音というか切れ目の音が無しでITUNESで再生する方法はないでしょうか。いつもはITUNESで再生するか、ダウンロードしたものを外付けのハードディスクに送り、パイオニアのBDプレーヤーにUSBでつないで再生しています。楽章をまたぐものは諦めて聴いています。素人でもわかる方法があれば何卒よろしくお願いします。

いわゆる「ギャップレス再生(複数の曲を連続して再生する際、曲間に無音部分を挿入せず継ぎ目なく連続的に再生すること)」がしたいと言うことでしょうか?

ただし、今時「ギャップレス再生」に対応していないソフトなんてあるのでしょうか?

「iTunes」は長らく使っていないので調べてみたのですが、昔は対応していなかったようなのですが、今は問題なく対応しているようです。ですから、普通は何もしなくても切れ目なしに再生できるはずです。

ただし、さらに調べてみると、ファイルがMP3の場合だと不都合が発生することもあるらしいと言う情報もあります。

できれば、「foobar」あたりを使われてはいかがでしょうか。

「Download foobar2000 v1.3.16」

音質面では特にすぐれているというわけではありませんが、iTunesよりははるかに優秀です。