一連のRCA録音を聞いていて、いわゆる音場表現が素晴らしいと思ったのがこの一枚です。

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー フィードラー指揮 ボストン・ポップス・オーケストラ 1959年5月13日録音(Living Stereo 60CD Collection CD8)

もちろん、オーディオのハイエンド化と歩調をそろえて「音場表現」ということが強く意識されるようになった時代の録音と比べると物足りなさは覚えるでしょうが、すでに50年代の終わりごろにこのレベルに到達していたということは知っておいて損はないでしょう。

もちろん、オーディオのハイエンド化と歩調をそろえて「音場表現」ということが強く意識されるようになった時代の録音と比べると物足りなさは覚えるでしょうが、すでに50年代の終わりごろにこのレベルに到達していたということは知っておいて損はないでしょう。

音響空間が左右だけでなく前後の奥行きも含めて見事に表現されています。特に、オケの後の方から鳴らされる打楽器群の音色は実に生々しくて見事です。

そして、こういう音場表現ということを「Lewis Layton」たちはどこまで意識していたのかは分かりませんが、結果として、厳格なワンポイント録音に最後までこだわり続けた「Wilma Cozart」との違いがこのあたりの音の作り方にあったよう気がします。

今さら言うまでもないことですが、この作品は2台のピアノによる作品だったものを、オーケストラアレンジが出来なかったガーシュインに変わってグローフェがビッグ・バンド用に編曲したものです。

ですから、ピアノが主役になるのは当然なのですが、ここでは複雑な協奏曲でもないので、オーケストラと独奏ピアノのバランスという問題はそれほど深刻ではないようです。

その問題に対するレイトンの方向性ははっきりしていて、アール・ワイルドの素晴らしいピアノの響きにぴたりと標準が向けられています。まずは、彼のピアノの音を過不足なく拾い上げて提示することを第一義としているようです。

それにしても、ここで聞くことのできるワイルドのピアノは本当に胸のすくような素晴らしさです。

「ラプソディー・イン・ブルー」と言えば、同じ年に録音されたバーンスタインの弾き振りの方が有名なのですが、弾き振りという中途半端なことをしているバーンスタインと較べれば、このワイルドの方は名前の通りやりたい放題の「ワイルドなピアノ」を聞かせてくれます。

ガツーン!!と鳴らすところは力の限り鳴らしているのですが、それが混濁するところが一切ないのは、「Lewis Layton」がそこを基準として録音とミキンシグを行ったからでしょう。

バーンスタインには申し訳ないのですが、聞き比べていただければその違いは一聴瞭然です。

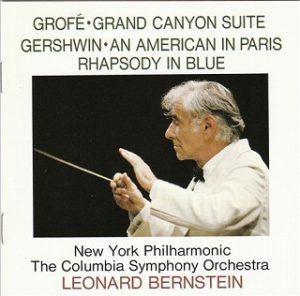

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー レナード・バーンスタイン指揮&ピアノ コロンビア交響楽団 1959年6月23日録音(CBS/SONY 32DC 384)

こちらの録音も「John McClure」というビッグネームが担当しているのですが、「Columbia」と「RVA」の間に生じた差は埋まりきっていないことが見て取れます。

こちらの録音も「John McClure」というビッグネームが担当しているのですが、「Columbia」と「RVA」の間に生じた差は埋まりきっていないことが見て取れます。

バーンスタインのピアノが、よく言えば上品、有り体に言えば安全運転に徹していることも差し引かなければいけませんが、ワイルドから感じ取れる打楽器としてのピアノの魅力は皆無です。

もちろん、その背景にはこの作品をどうとらえるのかという「解釈」の問題もあるので、バーンスタイン自身がそんな事を求めていないと言われればそれまでなのですが、それならば、この作品が持っているジャズ的な面白さをクラシック音楽という枠の中で飼い殺しにしていると言われても仕方がないでしょう。

既に、何度も繰り返しているのですが、この作品の原型はガーシュイン自身のピアノによるこの古い録音です。

もちろん、クラシック音楽というのは多様な解釈を容認する懐の深さが魅力なのですから、バーンスタインのような上品な解釈による演奏もいいのですが、お里がどの辺にあるのかは知っておいてもいいでしょう。

そういう意味では、フィードラーの演奏はこの作品が本来持っていた灰汁の強さを存分に発揮しています。

録音の問題もあるので簡単に比較できませんが、オケの響きの厚みはまったく違います。

よく言えば上品、悪く言えば薄味のバーンスタインに対してフィードラーはかなり分厚く鳴らしています。そして、その分厚さがワイルドの強靱な響きといい具合にバランスが取れています。

それともう一つ明らかに違うのは、打楽器の鳴らし方です。おそらく両者ともに1942年稿のオーケストラ版を使っていると思うのですが、そこで使用される打楽器は「ティンパニ、ベル、銅鑼、小太鼓、シンバル、トライアングル」となっています。

フィードラー版ではそれらの打楽器が実に力強くきっかりと鳴らされていますが、バーンスタイン盤ではかなり抑制的です。

ただし、それも録音の問題があるので簡単には断定できませんが、上記の音源を聞く限りではかなりの差がありますから、やはりそれはバーンスタインの解釈によるものでしょう。

また、バーンスタイン盤はステレオ録音と言ってもただ左右への広がりだけが何とか表現されているだけなのに対して、フィードラー盤の方は奥行きの情報もしっかりとらえられているのが特徴です。

高さ方向に関しては若干不満が残るかもしれませんが、それでもこの時代にここまで三次元的な空間を表現している録音は多くはないと思います。

話はそれますが、仏教の世界では「十方世界」という言葉があるそうです。

東・南・西・北を四方、これに上・下を加えて六方、さらには東南西北の各間の四維を加えて「十方」と呼ぶそうで、「十方世界」で全ての世界になります。

録音もまた、この「十方世界」を表現できてこそ値打ちがあると言えるでしょう。

そして、同じ事をもう一度繰り返しますが、「十方世界」を意識していたかどうかは分かりませんが、50年代の終わりで、既にこのレベルにまで達していたことは、今の録音のクオリティを計る上での一里石にはなるはずです。

ただし、不思議なのは、サイト上を散見すると、このフィードラーの演奏に讃辞は送りながら、「年代相応の古い音」が残念という評価をよく見かけることです。

そして、この言い方は一つの定型になっているようで、このフィードラーだけに限らず非常によく見かけます。評論家先生たちもよく使う表現です。

ただ、これも不思議なのですが、そう言う物言いをしながら、肝心の「古い音」の「古さ」が何なのかはまったく説明していないことです。

- 確かに、SP盤の時代の録音ならば低域と高域がすっぱりカットされているので、それが古いと感じることもあるでしょう。

- もしかしたら、モノラル録音と言うことだけで、それを「古い」と感じる人もあるでしょう。

- さらに言えば、テープヒスが混ざっていたり、明らかにノイズが乗っていて「古い」と感じることもあるでしょう。

しかし、それらはこの録音に関しては全くあてはまらないので、出来ればこれを「古い音」と感じる人がいれば、どのあたりに「古さ」を感じるのかを教えていただければと思います。

- あの有名なメロディの間に挟まるヴァイオリンソロの音がショボイ・・・。(それは録音と言うよりはプレーヤーの腕によるものかもしれない)

- サクソフォーンの響きがもっとむせび泣くような艶やかさがほしい(これよりもドライな響きの録音はいくらでもある)

- 最後のクライマックスで鳴り響くシンバルの響きがもっとキラキラと輝くように散乱してほしい(そんな録音は最新録音でもそれほど多くはないよ)

どうにも、思いつかないなぁ・・・。