コロンビア(Columbia)レーベルは商標権の関係で米国以外では「CBS」という名前で流通しているのですが、本家では「Columbia」を使っていますので、ここではコロンビア(Columbia)で通します。

既にふれてきたように、コロンビア(Columbia)レーベルは録音のフォーマットがモノラルからステレオに移行するときに、老舗ゆえの鈍重さが足を引っ張ってしまって、ライバルのRCAから技術的な差をつけられてしまいました。

その苦境を救ったのがジョン・マックルーア(John McClure)でした。

マックルーアは音楽に関しても、録音という技術に関しても専門的な教育を受けた人ではなかったのですが、コロンビアにとっては起死回生とも言うべきワルター&コロンビア響との録音を取り仕切りました。

また、コロンビアの看板とも言うべきバーンスタインとのコンビで200近い録音も行いました。

その関係はEMIにおけるレッグとカラヤンの関係に比することが出来るかもしれません。

そして、世間的にはそれほど評価されることが少ないのですが、マックル-アとのコンビで行ったニューヨーク時代のバーンスタインの録音は意外なほどに粒が揃っていて優秀です。カラヤンは「星の数(星の屑ほどという悪口もあり)」ほど録音をしましたが、バーンスタインもこのコンビで同じくらい精力的に録音を行いました。

そして、その様に「量産」すると、どうしても一つ一つの値打ちみたいなものが下がってしまいます。

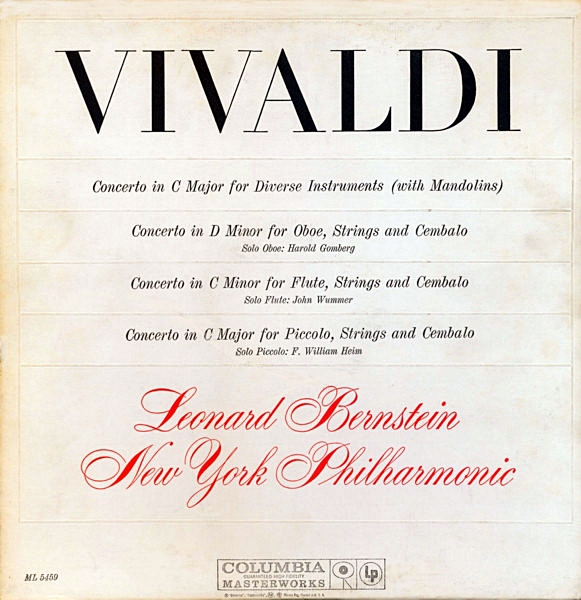

例えば、今回取り上げたバーンスタインの「四季」なんかは、「売れ筋確保」のためにレコード会社からオファーがあったので仕方なく取り組んだ「やっつけ仕事」みたいに思われてしまいます。

しかし、録音のクレジットを見てみると以下のようになっています。

- 「春」:1963年5月13日録音

- 「夏」・「冬」:1964年1月27日録音

- 「秋」:1964年2月11日録音

レコード会社からのオファーによる「やっつけ仕事」どころではありません。

おそらくは、バーンスタインとしては入念に準備をして、他の誰のものとも違う新しい「四季」の姿を提示したいという思いがあったことは間違いありません。結果としてバロック音楽の「四季」がまるでロマン派の小品のように再構成されているようで、聞いていて面白かったです。

しかし、それ以上に心に響くのは、そう言うバーンスタインの心意気に応えて気迫を漲らせてこんな小品(ヴィヴァルディさんごめんなさい^^;)に取り組んだニューヨークフィルの気迫の凄さです。

この気迫にふれられるだけで、星の数ほどある「四季」の録音の中でも他に代え難い魅力を持った一枚だと言い切れます。

弾むようなリズと強力な推進力に満ちた演奏であり、何よりも演奏者一人ひとりの気迫には並々ならぬものがあるのですが、その気迫が見事なまでにマックルーアによって捉えられているのです。

そして、その様な優秀録音を次々と実現できた背景には、マックルーアがエンジニアとプロデューサーという二つの側面を持ち合わせていた事があげられます。

マックルーアが他の一般的なエンジニアと異なるのは、キャリアとしては録音エンジニアとしてスタートしながら、50年代の後半からは録音全体に責任を持つプロデューサーの役割も果たすようになっていったことです。

録音プロデューサーと言えばEMIのレッグやDeccaのカルショーが有名です。

そう言うビッグネームと較べられると、プロデューサーとしての仕事はいささか小粒だったかもしれませんが、録音の技術的な部分に関して熟知していた事は大きな強みでした。

そう言う技術面への弱さ、無理解が足を引っ張ってしまったレッグの事を思い出してもらえば、その強みは理解してもらえると思います。

そんなマックルーアが長期にわたって精力的に録音活動を行ったのがバーンスタインなのですから、彼の長所も短所も知り尽くしています。そう言う人物が録音の技術的な面だけでなく、演奏面においても全面的にサポートするのですから、その録音が悪かろうはずがありません。

確かに、この演奏には賛否両論があります。

もう少し正確に言えば「否」の方がかなり多いような気がします。

「妙に部厚い響きの弦楽器群は透明性があまり感じられない」とか、「頻繁に変わるテンポ設定は恣意的としか思えない」等々です。

同じような文脈でこの演奏をせせら笑っている評論家もいました。

しかし、全く同じ録音を聞いて「音楽が生きている。弾けている。ちょっとしたクレッシェンド・ディクレッシェンドが不思議なワクワク感に満ちている」と感じる人もいるのです。

常々いっていることなのですが、全く同じ録音を聞きながら、ここまで評価が真逆に分かれると言うことは、どちらか片方に「聞く耳」がないというのではなくて、「全く異なる音楽」を聞いてしまっている可能性があるのです。

失礼を承知の上で率直に申し上げれば、「否」と断じた人たちは、この録音から「弾むようなリズと強力な推進力に満ちた演奏」を引き出せていない可能性があるのです。そして、そこまで踏み込むこともなくまったりと丸め込んで再生すれば「妙に分厚い弦楽器群」と感じられるでしょうから、「否」と断じた人たちの言わんとしていることが理解できないわけではないのです。

この気むずかしさは、前回紹介したブダペスト弦楽四重奏団のベートーベンに通ずる気むずかしさです。

そして、この時代のマックルーアによるコロンビアの録音は、そう言う気むずかしさを強く持っています。

ですから、この録音もまた、その演奏の凄さを感じとるためには、再生システムをかなり選ぶと言わざるを得ないのです。

ただし、こういう書き方をすると、「それじゃお前はお金をかけないと音楽の素晴らしさは伝わらないというのか」という批判をいただきそうです。

開き直ってしまえば、そう言う批判に対する答えは、半分はイエスで、半分はノーです。

録音という芸術は、やはり再生という行為に真剣に取り組まなければその素晴らしさを十全に引き出すことは出来ません。

その意味では、半分はイエスです。

しかし、再生という行為はお金をかけるだけではどうにもならない面をもっていることもまた事実です。

その意味では半分はノーなのです。

例えば、このバーンスタインによる「夏」の第3楽章冒頭は弦楽合奏による激しいパッセージで開始されます。そのパッセージが一段落すると、向かって右手奥の方で勢いよく「譜面」をめくる音がはっきりと刻み込まれています。

さらには、これよりははるかに小さい音ですが、何かにふれる音や椅子がきしむような音などもしっかりととらえられています。

少なくとも、そういう「譜面」をめくるような音がはっきりと「譜面をめくる音」だと判別できるレベルくらいまでに再生ステムに磨きをかけないと、この録音に封じ込められたバーンスタインとニューヨークフィルの気迫は伝わってきません。

そして、それが伝わってこない限りは「妙に部厚い響きの弦楽器群」による不透明な演奏としか聞こえないのです。

つまりは、再生という行為に真剣に取り組まなければその素晴らしさを十全に引き出すことは出来ない質の録音なののです。

さらに言えば、この録音の会場はマンハッタンホールなのですが、板張りのホールでオケのメンバーやマイクなども自由にセッティングすることが可能なホールなので、その優れた音場環境を録音として取り込むことが可能です。

マックルーアもその事は充分に意識していたようで、その豊かな残響を取り入れた音場表現を狙っています。

それ故に、再生する側の追い込みが不十分だと、その過剰と思える残響によって、強奏時の響きが飽和して硬さを感じる可能性もあります。

しかし、入力系のノイズを徹底的に排除していくと、その飽和したと思われる響きがスッと延びることで、決して飽和していないことに気づかされます。

一例としてあげれば、ファイルをNASではなくてメモリ上に展開し、さらにはルーターやハブからも遮断して一切のノイズを追い出せば、その強奏時の響きは一変します。

そりゃ、そうでしょう。

モニタールームで音が飽和していたり、もしくは編集が終わった時点でトゥッティが飽和していれば、OKを出すはずがないのです。

その意味では、録音する側の誠意を信じて再生にチャレンジしても裏切られることのないクオリティを実現しているエンジニアの一人が、マックルーアなのです。