コロンビア・レーベルにとって既に引退したワルターを引っ張り出してきて、どうしても録音して欲しかったものの一つがこのベートーベンの交響曲全集でしょう。

そのワルターによるコロンビア交響楽団とのベートーベン交響曲全集は以下のような順番で行われています。

- 交響曲第8番 ヘ長調 作品93 1958年1月8、10,13&2月12日録音

- 交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 1958年1月13,15,17日録音

- 交響曲第3番 変ホ長調 「エロイカ(英雄)」 作品55 1958年1月20,23、25日録音

- 交響曲第5番 ハ短調 作品67 「運命」 1958年1月27日&30日録音

- 交響曲第7番 イ長調 作品92 1958年2月1,3&12日録音

- 交響曲第4番 変ロ長調 作品60 1958年2月8日&10日録音

- 交響曲第1番 ハ長調 作品21 1959年1月5,6,8&9日録音

- 交響曲第2番 ニ長調 作品36 1959年1月5日&9日録音

- 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱」 1959年1月19,21,26,29&30日録音 (4楽章)1959年4月6日&15日録音

よく知られている話ですが、引退を表明していたワルターを録音現場に呼び戻すためにコロンビア・レーベルは破格の条件を提示したといわれています。

その「破格の条件」はギャラだけでなく、録音の進め方に関しても色々な優遇措置があったようです。

その中で最もよく知られているのが「2日続けて録音は行わない」「一日のセッションは3時間以内」という条件です。

老齢のワルターの健康状態を慮った措置なのですが、オケのメンバーと録音スタジオをおさえた上で、2日間で実際に稼働するのは3時間だけというのですから考えられないほどの優遇措置です。

しかし、その優遇措置は、録音エンジニアにとっても有り難い話だったでしょう。

時間との競争で、限られた時間の中でセッティングなども詰めていかなければいけない通常のレコーディングと較べれば、十分な準備と追い込みが出来たことは容易に想像できます。

さらに言えば、この録音のために使用した会場は最初から最後まで「American Legion Hall」でしたから、その音響特性は回数を重ねるにつれて知り尽くす事が出来たはずです。

確かに、この「American Legion Hall」なるホールは録音特性が特にすぐれたホールではなかったのですが、それでも「悪いホール」でもありませんでした。

ネット上からこの会場の様子が分かる写真はないかと探してみたところ、以下の写真が見つかりました。

内装などは変わってはいるでしょうが、ホールの形状は昔のままのはずです。

ホールとしてはやや小さい感じはするのですが、特徴的なのはかなり高い吹き抜けの構造になっていることです。

そして、このホールの形状を頭に入れてワルターの録音を聞き直してみると、オケの響きは近く感じのに対して、上方向にはスッと抜けていくような広がりがあることがよく分かります。

つまりは、マックルーアはこの録音会場の特徴を知り尽くした上で、そこでのベストのセッティングを確立していたことは間違いないようなのです。

残された記録によるとマックルーアはこのワルターとのプロジェクトではメインマイク3本に数本の補助マイクを追加するという、ほぼワンポイント的なやり方で録音をしています。

ですから、58年から59年にかけて一気に録音されたこの全集では、その録音の方向性はほぼ同一ですしクオリティ的なばらつきはほぼありません。

そして、そのクオリティはアナログ時代に言われたような酷いものではありません。

いや、それどころか、ここで取り上げようとしているように「優秀録音」の範疇に入れる資格を有しているものです。

この辺りが、様々な要因によって左右されてしまう「再生」と「録音」の難しさでしょう。

録音現場からユーザーの手元に届くソフトの形になるまででも様々な「要素」が介在します。

それは、マスタリングの優劣などと言う難しい話もあれば、アナログ時代であればマスタテープがコピーのコピーだったり、アナログ盤の素材が劣悪だったという分かりやすい話も含まれます。

さらに、そうやって手元に届いたソフトが再生される環境もユーザーによって千差万別なのですから、ユーザーレベルで録音のクオリティを論議しても限界があるのです。

でも、こういう書き方をすると、ユーザーレベルでは録音のクオリティが判断できないとも読めちゃいますね。(^^;

そうではなくて、限界があるのは「クオリティの判断」ではなくて、「論議すること」に限界があると言いたいのです。

全く異なったソフトを全く異なった再生システムで再生して、その「音」をそれぞれの「基準」として論議しても話が噛み合うはずはないのです。

そして、再生ソフトとして同一のマトリックス番号のものを用意したとしても、やはり再生環境が違えば話を噛み合わせることは難しいでしょう。

ですから、少なくとも「信じられる録音エンジニア」を自分の中の判断基準として見つけておくことが重要なのです。

私の場合であれば、それは「Wilma Cozart」であり、「Lewis Layton」であったりするのです。

「John McClure」はそう言う連中と肩を並べられる存在なのかどうかは決めかねていますが、それでも「信じられる」存在である事は間違いありません。

こういう「信じられる」エンジニアによって録音されたソフトであれば、それが満足のいくレベルで再生できなかったときは安直に「これは録音が悪い」と決めつけるのではなく、その前に少なくともワンクッションはおいて、ソフトと再生システムを疑ってみる価値はあると言うことなのです。

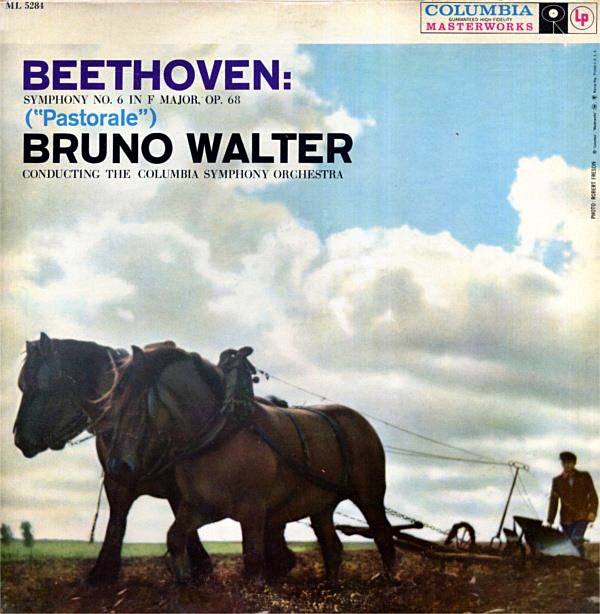

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 1958年1月13,15,17日録音(30DC 743)

田園と言えばこの録音が長らく決定盤としての位置を占めていました。

田園と言えばこの録音が長らく決定盤としての位置を占めていました。

この録音におけるワルターは、明らかに、今まで自分が演奏してきたベートーベンの交響曲を、もう一度恵まれた環境の中で、そしておそらくは自分の楽しみということも否定しない心構えのもとで演奏しています。結果として、言葉の正確性が欠けるかもしれませんが、ワルターの持っている「モーツァルト的本能」が「素」のままに発揮された音楽になっています。

音楽は基本的に気持ちよく、そして実に大らかに横へ横へと流れていきます。

その大らかさが、作品によってはあまりにも緩いと思わざるを得ないことも事実なのですが、それがツボにはまるような音楽だと、他では聞けないような魅力にふれることができるのも事実です。

その一番良い例が、この「田園」の録音でしょう。

それ以外では、第2番の「第2楽章 Larghetto」第9番の「第3楽章 Adagio molto e cantabile」、4番の「第2楽章 Adagio」あたりでしょう。

ベートーベンの「歌」が前面に出た音楽をこんな風に歌わせる事ができる指揮者は悲しいかな、今や絶滅してしまいました。

この録音を聞いて、まず何よりも素晴らしいのは低弦楽器の響きです。高い天井いっぱいに立体的に伸びやかに広がっていく響きは実に美しいです。

さらに、それほど広くはないものの、天井の高いこの空間いっぱいに広がっていく音場の表現も、聞き手を十分納得させるレベルに達しています。

確かに、昨今の残響をたっぷりと取り込んで広大な音場感を表現する録音と較べれば物足りなさはあるかもしれませんが、実際のコンサート会場で鳴り響いているオーケストラの響きを念頭に置けば、こちらの方が実態に近いかもしれません。

ただし、問題点がないわけではありません。

おそらく、会場のスペースがいささか狭いことに起因しているのでしょうが、管楽器の響きが時にきつくなってしまう面があるように思います。

これは、かなりあれこれ調整してみたのですが、これを丸め込んでしまうと明らかに全体のクオリティが落ちてしまいますから、この部分に関しては録音の側に問題があると考えてもいいように思われます。

また、オケ全体の響きがあっさりしすぎているという声はアナログ時代からあるのですが、それはおそらくワルター自身がオケが持っている本来の持ち味をそのまま許容した結果だと思われます。

オケの響きをもう一度自分の理想に近いものに変えていくのは骨の折れる仕事ですから、そう言うしんどい作業は最初から放棄しているように思われるからです。

なお、このワルターの一連の録音に関してはマスタリングの違いによって音質がかなり変わることが指摘されています。

それら全てを詳細に比較検討したことはないのですが、傾向としてはCD初期の時代にマスタリングされたソフトの方がマスターテープの音に近いような気はします。