「アナログ・レコードの復活」という流れは一時の際物的なブームではなくて、どうやら本格化しつつあるように見えます。

一つはメジャーなレーベルからアナログレコードが発売されるようになったことです。

特に、昨年からアナウンスされていたSonyから漸くにして2枚のアルバムがリリースされたことは注目を浴びました。

それ以外では「いきものががかり」の14枚組の豪華ボックス盤「レコー丼」や中森明菜のアルバムがまとまってリリースされるなど、かなりの賑わいをみせています。

難点は、どれもこれも「バナナのたたき売り」状態の「CDボックズ盤(クラシック音楽)」と較べればゼロが一つ多いほどに「お高め」なことです。

良心的に解するならば、作り手の意気込みも高くて、その意気込みの高さゆえにコストもかさんでいるのでしょう。

それでもCDの新譜と変わらない「こなれた価格設定」のものも登場してきていますから、やがては適正なところに落ちつくことを期待したいと思います。

そして、ソフトが出回るようになればハードも必要なわけで、アナログプレーヤーの新商品も次々と登場してきています。

オーディオ好きにとって見逃せないのはテクニクスブランドのフラグシップモデルになる「SL-1000R」と「SP-10R」の2機種でしょう。

もちろん、こういう高級機だけでなくて、頑張れば手が届きそうな価格設定で、音質面でも十分満足できるような機種もどんどん登場してきています。

このようにソフトとハードが歩調を合わせて充実してきていることは明るい兆しです。

しかし、そう言うこと以上に、アナログレコードに対する受容の仕方が「大人」になってきていることも見逃せません。

アナログレコード復活の兆しが見え始めた頃は、その動きを本格化したいという思いもあったのでしょう。

今から振り返れば随分ととんでもない話がまかり通っていました。

人は音楽を聞くとき、音として意識できる周波数(20Hz~20kHz)だけでなく、聞き取ることの出来ない周波数の音も一緒に聞いています。つまり、本物の音には意識できない周波数が含まれているのです。

そして、その意識できない周波数の音がアナログ録音には含まれているのですが、デジタル録音には含まれていないのです。

何故ならば、CDはサンプリング周波数が「44.1kHz」と言う規格の限界として20kHzまでの音しか記録することが出来ないからです。つまり、本物の音には含まれているはずの意識できない周波数帯域の音が記録されていないので、CD規格のデジタル録音は本質的にアナログ録音に劣るのです。

今から読み返せば阿保みたいな文章ですが、それでもこういう主張が普通にまかり通っていたのです。

この主張がどれほど馬鹿げたものであるかは、アナログ録音時代の録音用のマイクと録音機器がどこまで正確に音を拾い記録できたのかを調べればすぐに分かることです。(概ね15KHzあたりが限界でした。)

興味と暇のある方は「CD規格って不十分なの?(2)~アナログは20kHzを超えるのか」あたりをご覧ください。

しかし、昨年のハイエンドオーディオショーでは何人かの評論家先生の口から「周波数特性なども含めた物理特性を較べればアナログレコードはCDと較べても劣る」と言うことが語られていました。

そして、「それでも、実際に聞こえてくる音に魅力を感じるという人がいるから困ってしまう」と続けていました。

この言葉を聞いたときに、漸くにしてアナログレコードの復活は安定軌道に乗ったなと思いました。

アナログとデジタルは本来は競い合うものではなくて、本来は棲み分けるものだったのです。

アナログにはデジタルにない「音」の魅力があることは事実です。

その「魅力」の要因を「20KHz」という物理特性に求めたのは大きな誤りだったのですが、それが「誤り」だと認識されたからと言って、現実に存在する「音の魅力」が消えてしまうわけではありません。

「何だ、アナログレコードには20KHzをこえる音楽情報が含まれていると思っていたのにそれは嘘だったのか」と思った途端に魅力を感じていた音も色あせて聞こえるという人がいれば、それは音を「耳」でなく「知識」として聞いていたことになります。

「アナログには不思議な魅力がある」→「20Hzをこえる領域まで記録されているからだ」→「20Hzをこえる領域まで記録されているなんて嘘だった」→「クロストークなどの問題もあって物理特性でデジタルに勝てるところなんて何もない」→「それでも、アナログにはデジタルにない魅力がある」→「バカボンのパパのように「それでいいのだ!!」

優れた録音というものを考えるきに「物理特性」などと言う「数字」は何も担保しないと言うことに気づくならば、概ね、こういう道筋を辿るべきなのです。

大切なのは「数字」とそれを裏付ける「理論」ではなくて、あくまでも音楽を聴き取る「耳」とそれを裏付ける「感性」なのです。

「モノラルかステレオ」、「アナログかデジタル」、「ハイレゾかCD規格」などと言うフォーマットの差異などは何の意味もないのです。

どうやら、モノラル録音にとって「弦楽四重奏」というジャンルは一番の鬼門のようです。

どうやら、モノラル録音にとって「弦楽四重奏」というジャンルは一番の鬼門のようです。

モノラル録音でもそれほど違和感のない「弦楽四重奏曲」の録音をあれこれ探してみたのですが、「これは!」と思えるものを見つけることが出来ませんでした。

当然のことですが、モノラル録音であれば、ピアノや弦楽器一挺による音楽であっても、ピアノと弦楽器によるデュオであっても、弦楽器4挺からなるカルテットでも、さらに言えばオーケストラであっても空間上の一点で鳴り響いているように再生されます。

そして、私の狭い経験の範囲では、不思議なことにオーケストラ録音よりも弦楽四重奏の録音の方が違和感を感じてしまうのです。

しかし、考えてみれば、それは「音楽」の特性に起因していることに気付かされます。

オーケストラというのは楽器の集合体ではあるのですが、それは往々にして「オーケストラ」という有機的な「単一の楽器」であるかのように響きます。

作曲家もまたオーケストラ曲をその様に響くように書いている部分は少なくありません。

さらに言えば、フルトヴェングラーに代表されるように、オーケストラをその様な「単一の楽器」であるかのように響かせる事を指向する指揮者も少なくないのです。

実際のコンサートでも全ての楽器の響きが隅から隅まで明瞭に聞こえると言うことはありません。

ですから、オーケストラを「有機的に鳴り響く単一の楽器」としての特徴を上手く捉えたモノラル録音は、意外なほどに窮屈さを感じないのです。

そして、その聞こえるはずのない響きが隅から隅までクリアに再生されてしまうことが、果たして録音として優秀なのかという問題はじっくり考えてみる価値があるかもしれません。

それに対して、「弦楽四重奏」というジャンルは「4人の賢者による対話」ともいわれますから、基本的にその4つの楽器が一つの響きの中に収斂される場面はほとんどありません。

もちろん、ピアノと弦楽器によるデュオの場合も二つの楽器が協奏的に展開される場面が後期のモーツァルトやベートーベンの作品あたりから増えてきます。

しかし、そうであってもデュオの場合は楽器は二つですから、上手なモノラル録音であれば前後という奥行きの中でお互いのやり取りを演出することが出来ます。

しかし、弦楽四重奏のように楽器が4つともなると、どうしても同一空間内に楽器の響きが重畳してしまって、窮屈な感じを払拭することは難しいのです。

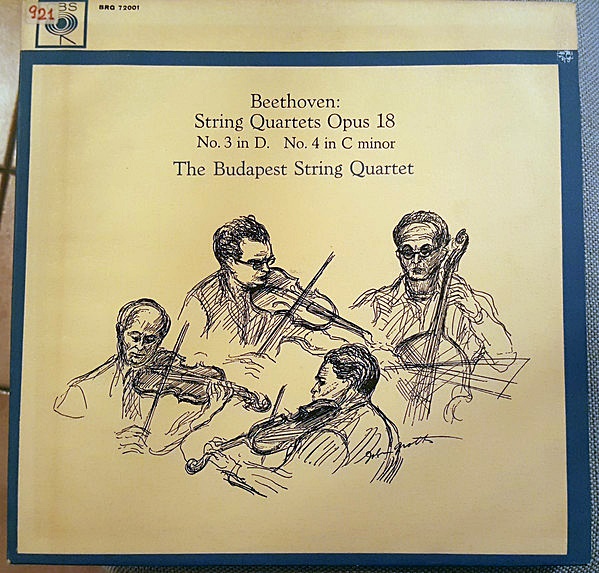

同じ室内楽団対による同じ作品の録音です。

同じ室内楽団対による同じ作品の録音です。

その間には、わずか7年という時間しか隔たっていないのですが、その録音が描き出す「世界」のクオリティには信じがたいほどの違いがあります。

ただし、じっくりと聞き比べてみれば、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロという楽器の「音像」という点ついては大きな違いは感じません。

このブダペスト弦楽四重奏団によるベートーベン録音は、とりわけ弦楽器の響きが美しく録音されているのですが(それだけに再生する側に高いレベルを要求する録音でもあります)、響きの美しさに関してはモノラル録音もそれほど遜色は感じません。

しかし、その4つの楽器が対話を交わすように音楽を紡いでいく様子については、ステレとモノラルでは残念ながらどうしようもないほどの隔たりが存在しています。

そして、この聞き比べを行うことで、ステレオ録音ではその様な対話を聞き手に分かりやすく伝えるための「音づくり」が施されているような気もするのです。

そして、その様な「音づくり」がモノラル録音では全く不可能なのです。

当初は楽器の編成が大きくなっていけば行くほどモノラル録音の弱点が露呈するかと思っていたのですが、思わぬところに大きな落とし穴を発見した感じで驚かされました。

そして、録音の優劣を論じるときにフォーマットの違いなどは意味がないと言い切った後に気がひけるのですが、音楽のジャンルによってはそれが大きな足枷になる場合もあるようです。