既に述べたように、ヴァイオリンやチェロ、ピアノという「楽器一台」による楽曲であれば、録音がモノラルであることはそれほど大きなハンデにはなりません。逆に、かっちりとした音像が描き出されるだけにメリットになる部分もあるほどです。

そして、その事はピアノとヴァイオリン、ピアノとチェロというような「二重奏」においてもほど同様のことが言えました。

しかし、さらに楽器が増えてきて「弦楽四重奏」のようなスタイルになるとモノラル録音では不満が出てくるようになります。それについても既にふれました。

そして、この順で行けば、楽器の集合体であるオーケストラ録音ともなるとその不満はさらに大きくなるはずです。

しかし、数多くのモノラルによるオーケストラ録音を聞いてみると、それほど単純な話ではないのです。

オーケストラは楽器の集合体なのか?

何気なく、オーケストラとは「楽器の集合体」と書いたのですが、事はそれほど簡単ではないことに気がつきます。

例えば、弦楽5部だけに限ってみれば、ファースト・ヴァイオリンが主旋律を演奏し、チェロやコントラバスが低声部を支え、セカンド・ヴァイオリンとヴィオラが内声部を充実させるというのが一般的な姿でしょう。

この時に、この全ての響きが聞き手の耳にクッキリと聞こえることを目指す指揮者と、目指さない指揮者がいます。

ザックリとした言い方が許されるならば、昔は目指さない指揮者がほぼ全てだったのですが、最近は目指す指揮者が増えてきているように思われます。

目指さなければどうなるのかと言えば、この弦楽5部はまるで一つの楽器であるかのように渾然一体となった響きとして立ちあらわれます。

とりわけ、内声部で刻み続けるセカンド・ヴァイオリンやヴィオラの響きが聞き手の耳にはっきりと届くことは、そういうスタンスを取る指揮者にとっては有り難い話ではありません。もちろん、ベースラインが意識されることは問題はないのでしょうが、内声部の刻みは響きの豊かさとして「感じ取れる」範囲でおさまってほしいはずです。

こういう立場の指揮者にとっては、弦楽5部というのは「弦楽器の集合体」ではなくて、まさに「弦楽合奏という有機的な響きを持った単独の楽器」であるかのように機能してほしいのです。

そう言えば、とある高名なオーディオ評論家が実際のコンサートに出かけて「定位が悪い」と宣ったというエピソードが残されています。

確かに、そう言うスタンスでオケを鳴らせばかなりモノラル的に響くことは事実なのです。

そして、そう言う響きをモノラル録音した音源は、スピーカーという一点から外に向かって音が放射されるので、意外なほどに違和感を感じないのです。

しかしながら、最近は、ベースラインは薄めにして他の楽器の響きをマスキングしないように配慮し、内声部も明瞭に刻ませ、ファースト・ヴァイオリンも出しゃばらないようにすることで全ての楽器の響きを明瞭に聞き手の耳に伝えようとする指揮者も登場してきました。

そのコントロール能力には敬意を表しますし、それによって実現する響きの美しさも見事なものであることは否定できません。

そして、そうして実現した響きはモノラル録音によって再現することは不可能です。

おそらく、オーケストラ録音においてステレオ録音ならではの優位性を主張できるようになったのは、現実のオーケストラがその様な音づくりを目指すようになり、その音づくりをステレオ録音の方も「音場感」という概念のもとにとらえることが出来るようになってからでしょう。

例えば、これなどはその典型例でしょうか。

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39 ベルグルンド指揮 ヨーロッパ室内管弦楽団(FINLANDIA 3984-23389)

これ見よがしの「優秀」さを誇示するような録音ではないのですが、ベルグルンドが目指したであろうクリアな響きが、見事な3次元空間に広がる音響として捉えられています。

これ見よがしの「優秀」さを誇示するような録音ではないのですが、ベルグルンドが目指したであろうクリアな響きが、見事な3次元空間に広がる音響として捉えられています。

しかし、ここで問題となるのは、1980年代頃まではオーケストラを構成する全ての楽器の響きが隅から隅までクッキリ聞こえることを良しとするようなスタンスはほとんど存在していなかったと言うことです。

それは、録音のクオリティにかかわる問題としてではなく、音楽そのものをどのように響かせるかというポリシーに関わる問題だったのです。

もっと分かりやすく言えば、広大な音場空間に全ての楽器の響きが見事にセパレートされた音楽を聞いたときに、かつての巨匠達はそれを良しとするかという問題なのです。

おそらく、そこは聞き手の耳に届いてもらっては困るんだよ、と言う部分があちこちに存在するのではないでしょうか。

なぜならば、シベリウスの第1番や第2番の交響曲というのは、明らかに後期ロマン派の尻尾をつけているからです。

もちろん、音楽解釈は多様であって、後期ロマン派の尻尾をつけているからと言って、必ず重くて濃厚な響きで演奏されなければならないというわけではありません。しかし、その事は逆もまた真であって、ベルグルンドのように、3次元空間に鮮やかに広がる録音によってのみ再現される音楽解釈だけが正解だというわけではないのです。

アニメ的にデフォルメされた音楽

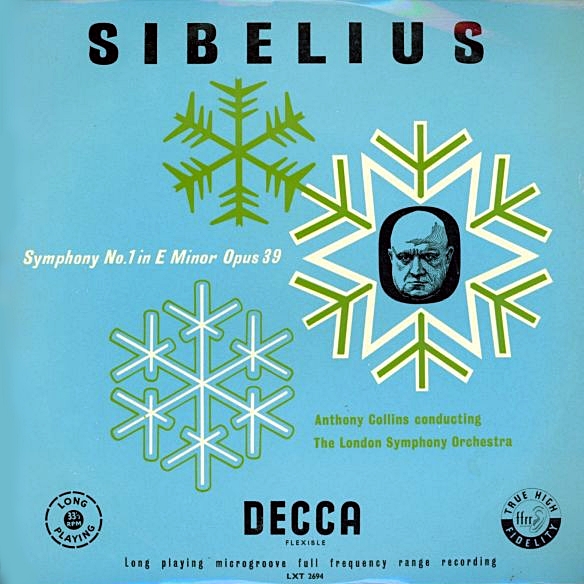

この作品を後期ロマン派の尻尾をつけた交響曲だと思えば、アンソニー・コリンズによる世界最初の全集録音は今も聞くに対する演奏です。

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 Op.39 アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1952年2月21~22日録音(DECCA UCCD-3806)

これを「優秀録音」と呼ぶつもりはありません。とりわけ第3楽章を中心としてかすかに「ブーン」というハム音のような雑音が混じっていますから、それだけで願い下げにしたい人もいるはずです。

これを「優秀録音」と呼ぶつもりはありません。とりわけ第3楽章を中心としてかすかに「ブーン」というハム音のような雑音が混じっていますから、それだけで願い下げにしたい人もいるはずです。

しかし、「オーケストラのモノラル録音」考える上ではベルグルンドとの対比として分かりやすい例なので取り上げてみました。

ティンパニのトレモロに導かれてでクラリネットが歌い始める最初の部分はモノラル録音であっても何の支障もありません。

そして、第2ヴァイオリンが刻みを始め、Allegro energicoの主部に入って弦楽器が雄大な響きを奏しはじめても、それが「弦楽合奏」という有機的な楽器が鳴り響くかのように演奏されているのでモノラル録音であってもそれほど不自然さは感じません。

そして、然るべきモノラル再生のシステムで聞くことができれば一本のスピーカーから外に向かって音が放射されるので、よく言われるモノラル録音の窮屈さからも免れています。

さらに、これは面白いなと気付かされたのは、そう言う弦楽合奏をバックに色々な楽器がソロイスティックに登場してくる場面における音づくりの巧みさについてです。

例えば、第1楽章だけでも、あちこちでハープが綺麗な響きを聞かせていますし、ティンパニーもここぞという場面で炸裂しています。

当然のことですが、ベルグルンドの録音ではハープは左奥で、ティンパニーは右奥できわめて自然な形で、どちらかと言えば控えめに鳴り響いています。

しかしながら、Kenneth Wilkinson(ケネス・ウィルキンソン)によるモノラル録音では、そう言うハープやティンパニがど真ん中でクッキリと鳴り響きます。それは、たとえてみれば、弦楽合奏というコーラス・ラインをバックに色々な歌い手達がステージの中欧に登場して見事な歌を披露してくれるような雰囲気なのです。

もちろん、その歌い手はハープとティンパニだけでなく、時にはフルートでありオーボエであり、そして金管のお兄さん達であったりするのです。

それはあざといと言えばあざとい音づくりであり、ある意味ではアニメ的なデフォルメされた音楽かもしれません。

ただし、こういうデフォルメされた世界というのは、おかしな話ですが「ステレオ録音」では不可能です。

なぜならば、ステレオ録音ではそれぞれの歌い手達は自分の持ち場を離れることは許されず、出番が来たからと言ってステージの中央に移動することは許されないからです。

しかし、モノラル録音では、出番が来れば颯爽と舞台の中央に登場して見事なパフォーマンスを披露することは許されますし、出番が終わればさっと退いて次の主役に場を譲ることが出来るのです。

そして、このウィルキンソンによる録音はそのあたりの出方と引き方が実に見事なのです。

そして、そこには長年にわたってハリウッドで映画音楽の作曲を手がけてきたアンソニー・コリンズらしい配慮が感じ取れます。

このあざといまでに「分かりやすい」録音のスタイルは、間違いなく二人で綿密に話し合いを重ねて実現したものでしょう。

言うまでもないことですが、録音の良否を数値で比較すれば50年代のモノラル録音などと言うものはお話にならないほどにお粗末なものかもしれません。しかし、録音というものがその様な数値を競うものではなくて、あくまでも音楽的感動、もしくは感興をいざなうための媒介物だと考えれば、そう言うことだけで切って捨ててしまうにはあまりにも惜しい存在であることを、このモノラル録音は教えてくれているのです。