いわゆる「優秀録音」などを紹介して何の意味があるのですかという問いかけをいただきました。

振り返ってみれば、そんな事は自明のことだとしてパスしていたかも知れません。

この疑問の背景には二つのクエスチョンがあるようです。

一つは、「音楽」を聞くことを重視している人にしてみれば「優秀録音=優秀な演奏」とは限らないのだから、問題にすべきは「録音のクオリティ」ではなくて「演奏のクオリティ」だろうというクエスチョンです。

もう一つは、いくら「優秀録音」と言っても再生システムがプアならばまともな音では鳴らないのだから、まず問題にすべきは「録音のクオリティ」ではなくて「再生システムのクオリティ」だろうというクエスチョンです。さらに付け加えるならば、そう言えば最近はそちらの方の話題が全くないのはどうなのよ、と言うクエスチョンです。

今回はまずは、後者のクエスチョンについて私見を申し述べておきます。

PCオーディオにおいては、どこか一カ所を変えれば再生音は間違いなく変化します。もちろん、それはオーディオ一般においても同様なのですが、その代わり方の「繊細」さはPCオーディオの方が大きいようです。

それは、再生機器を入れ替える、ケーブルを変える、セッティングを変えるというハード面での分かりやすい変化だけでなく、OSのちょっとした環境設定を変更するというソフト面での変化だけでも再生音ははっきり変化してしまうからです。

しかし、これは常に言われていることですが、「変化=改善」とは限りません。

大切なことは、変わったことが「改善」なのか「改悪」なのかを見極める必要があると言うことです。

もし、そこの所を間違ってしまえばオーディオという趣味は「さまよえるオランダ人」になってしまいます。

泥沼です!!

しかし、この見極めは実に難しいのです。

手間暇かけて実施した変更によって音が変化すれば、それは「改善」だと思いたいのが人の常です。プラシーボ効果という奴です。

ですから、基準点が必要です。

この、もっとも確かな基準点は「実演」に接することです。これは今さら言うまでもないことです。

そして、もう一つの基準点になりうるのが「優秀録音」だというわけです。

一般的に評価の定まっている「優秀録音」が、言われているような「優秀」さで鳴り響くかどうかは立派な基準点になります。

例えばシュタルケルのバッハの無伴奏のように、既に評価の定まった録音を再生してみます。

それが目の前で演奏しているかのようにチェロが響かなければ、再生システムに対して何らかの改善の余地有りと言い切っていいのです。

もちろん、そのためには実際のチェロがどのように響くのかは実演を通して知っている必要があります。

そして、この二つ、多くの実演に接した経験と優秀録音の二つを組み合わすことが出来れば、例えばOSの設定変更などによって生じるごく僅かな音の変化に対しても正確に判断ができるのです。いや、出来るかも知れないのです・・・、出来ればいいなとは思います。(^^;

ですから、それなりに経験を積んできた人ならば、誰もが自分のシステムのご機嫌を伺うための音源を持っているはずなのです。

つまりは、「再生のクオリティ」と「録音のクオリティ」は相互補完的なのです。ですから、「優秀録音」の何たるかについて具体的な事例を通して探っていくのは大きな意味があるのです。

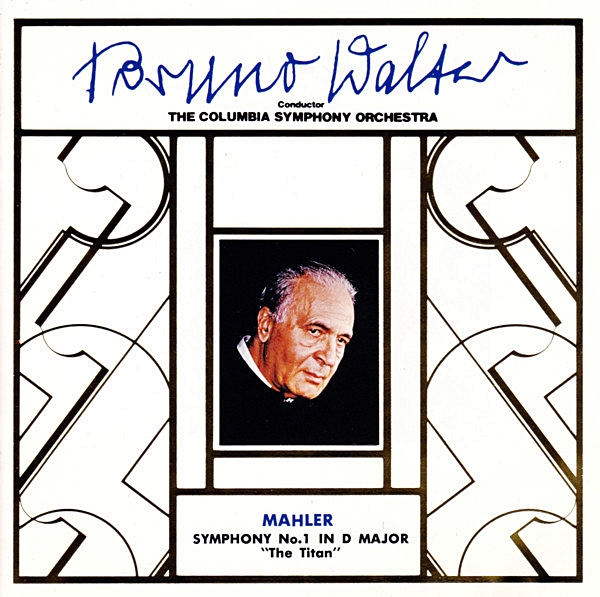

「TAS Super LP List」にワルター最晩年のコロンビア響との録音がリストアップされていることには驚かされます。何故ならば、この一連のシリーズはコロンビア響と言ういささか編成の小さな臨時編成のオケで録音されたために、その編成の小ささに伴う響きの薄さを誤魔化すために小細工が施されているのではないかと言われてきたからです。

そして、その事は「Mercury」や「RCA」に較べると「Columbia」は音が悪いと言われてきた上に、さらに悪い評価を重ねられたものなのですから、この一連のシリーズを「優秀録音」として挙げる人は殆どいなかったのです。

そう言う評価を日本国内で覆したのがば嶋護氏によるマーラーの1番への言及でした。

嶋氏はデジタル化に際してのマスタリングによる音質の違いを指摘し、CD黎明期にジョン・マックルーア本人によってマスタリングされた音源の優秀さについて「この誰もが知っているCDを優秀録音として進めることを奇異に感じる人は少なくないだろう。有名な名演だけれど、録音はそんなに優れていたっけ」という書き出しで言及したことが大きな潮目となりました。

そして、この言及によって、この初期盤CD(35DC90)には中古市場でかなりの高値がつくことになってしまったのです。

しかしながら、最近になってその様な価値判断に対して疑義が提出されるようにもなっています。

もっとも、嶋氏はこの録音に関しては「十分なパワーと高いリニアティを備えたハイエンドギアでマックロアー盤を再生すれば、化粧を排した生々しいオーケストラ・サウンドが眼前に再現されるだろう」と後日に追加しています。

こういう一文を「後出しじゃんけん」のように追加するのがフェアかどうかは人によって見方は変わるでしょうが、「ハイエンドシステムで再現すれば」と言う保留条件をつけるのは便利な逃げ口上であることは事実です。

私は、その様な後書きなどは追加しなくてもこの録音は十分すぎるほどに優秀な録音だと思われます。

何故ならば、嶋氏もふれているように、この録音はワルターの持ち味とも言うべきどっしりとした低声部の響きが実に生々しく録音されているからです。

「ワルターの演奏を特徴づける立体的な低音の再現は特に素晴らしい」と述べていることは、何も特別なハイエンドシステムを用意しなくても、それなりによく整備されたシステムであれば十分に聞き取ることが出来る性質のものだからです。

しかし、そう言うワルターらしい低域の魅力を味わいたいのならば、マーラーのような大編成の音楽を持ってこなくても、ブラームスの「アルト・ラプソディー」を持ってくればいいのです。

何故ならば、この作品ではヴァイオリンや管楽器による華やかな響きは極力排除されているからです。

トランペットやトロンボーン、ティンパニというような賑やかな楽器は最初から排除されていますし、ヴァイオリンは第3部で男声合唱が登場するまでは弱音器を使うことが指定されているのです。

それに対して、ヴィオラやチェロ、コントラバスというて低弦楽器にはその様な指示はしていませんから、結果として、管弦楽伴奏は苦悩にうめくような響きを持つことになります。

このワルター盤では、そのような「うめくような低弦楽器の響き」が一切の混濁なしに織り上げられていきます。

そして、その響きがきちんと再現できなければ、それはシステムには問題有りと言わざるを得ません。

言うまでもないことですが、この「アルト・ラプソディ」の管弦楽伴奏は小編成ですから、それを再生するためには規模の大きな大型システムは必ずしも必要ではありません。

そして、その管弦楽伴奏を従えてメゾ・ソプラノが歌い出してくるのですが、その声がどのように再生されるのかも大きなチェックポイントでしょう。

人間の声というのは人間にとってはもっとも聞きなれている「音」ですから、少しでも不都合があれば違和感を感じます。個人的には、低い音域でのドスのきいた響きはなかなかに魅力的にすくい取れているように思われます。

そして、最後に男声合唱が加わってきます。

オーケストラとメゾ・ソプラノの独唱、そこへ男声合唱が加わってきても一切の混濁なしにサウンド・ステージが広がっていく様は見事としか言いようがありません。

そして、それらは必ずしも巨大なシステムを必要とはしませんから、一般ピープルにとっては有り難い音源だと言えます。

なお、「TAS Super LP List」では初期盤の「Columbia Masterworks MS 6488」が指定されています。ただし、2017年にドイツのアナログレコード専門の復刻レーベル「Speakers Corner Records」から180グラムの重量盤がリリースされていますから、2018年版のリストでは変更があるかも知れません。