音に五月蠅いおじさんとして知られているオーディオ評論家の柳沢氏がシステムの能力を見極めるためのソフトとしてこれをあげていました。

ですから、今さらという感じはするのですが、それでも優秀録音であることは間違いはないので紹介しておきます。

ただし、随分調べてみたのですが、どうしても録音エンジニアが分かりませんでした。これほどの優れた録音を成し遂げたエンジニアの名前がどこにもクレジットされていないというのは残念な話です。

よく言われることですが、弦楽器の再生はオーディオ的にはかなりハードルが高い分野です。

よく言われることですが、弦楽器の再生はオーディオ的にはかなりハードルが高い分野です。

ヴァイオリンの演奏を身近で聴いたことがある人ならば納得していただけると思うのですが、弦楽器というのは美しいだけではなくて、結構きつい音がします。さらに言えば、かなり汚い「雑音」なんかもまじっています。

しかし、その様な「きつさ」や「雑音」もあるがままに再生することで、はじめて演奏に込めた気迫を感じとることが出来ます。

逆に言えば、無難に美しく響かせるだけの再生では突き抜けた凄みを再現することは不可能です。

例えば、低域と高域を丸め込んで、いわゆるナローレンジでまったりと再生すれば、それなりに美しく妖艶に響かせることはできます。

しかし、そう言う再生スタイルでは奏者が演奏に込めたであろう気迫は全く伝わってこないのです。

しかしながら、両端の帯域をしっかりと伸ばす事で情報量を増やし、それまでの丸め込んだ部分もきちんと再生しようとチャレンジすると、途端に弦楽器特有の鋭さが牙をむいて聞き手の耳を突き刺すようになります。

これは実に困ったことなのですが、この困ったことを多くの方が経験されていると思います。

そして、オーディオに深く取り組んできた人ほであれば、この壁を乗り越える事の難しさは痛感しておられると思います。

問題は、その様なチャレンジに見合うほどの「録音」がどれほど存在するかです。

異論はあるかもしれませんが、80年代以降にCDが主流になるにつれて作り手の立ち位置がはっきりと変わったように思われます。

再生する側に「本気」を求める録音ではなくて、それなりの再生環境があれば「美しく」再生出来るような録音へと立ち位置を変えたのです。

80年代にベストセラーとなった某指揮者と某ソリストによるよる「四季」などは、中低域を意図的にふくらませ、独奏ヴァイオリンの音像を大きくしていました。

それなりの再生環境で聞いたときにはそれなりに美しくなるように調整された録音なのですが、これをまともなシステムで再生すればとんでもないことになるのが哀しい限りです。

そして、そんな録音を優秀録音としてノミネートしていたオーディオ雑誌もあったのですから、罪は深いと言わざるを得ません。

しかしながら、意外に思われるかもしれませんが、60年代から70年代にかけてのアナログ最盛期の録音は総じて優秀です。

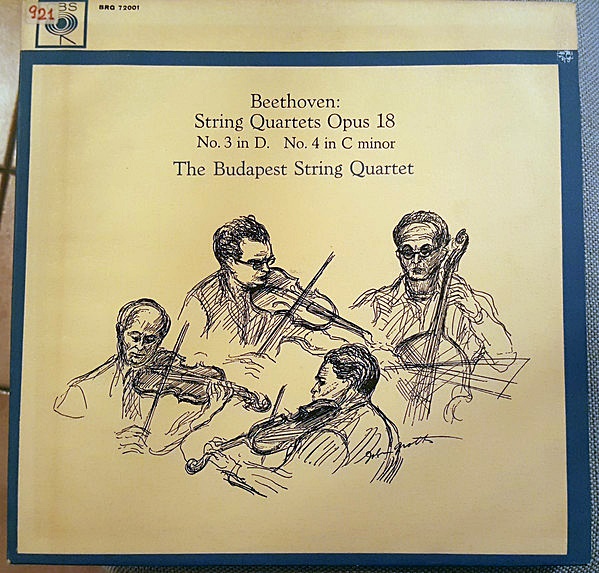

その様な録音の中でも、ブダペスト弦楽四重奏団によるベートーベンの弦楽四重奏曲全集は、オーディオシステムにとっては試金石のような録音だと言えます。

演奏する側も録音する側も、それこそ誰もが本気で取り組んでいた時代であり、演奏も録音も一切の手加減がなかった時代なのです。

何度も繰り返しますが、この録音はナローレンジのシステムでまったりと丸め込んで聞いたとしても十分に美しく響く録音にはなっています。

しかし、それでは「不滅の名盤」と呼ばれるこの演奏の真価は全く表現できていません。

その様な再生では無難に美しく響かせただけの演奏と大差のないものになってしまうのです

そのナローレンジの世界を飛び出して、四人の奏者の命をかけたような気迫を聞き取ろうとすると、そう言うナローレンジな世界から抜け出さなければいけません。

しかし、抜け出そうともがいた途端に、ヴァイオリンの音が鋭く耳を突き刺すのです。

そして、そのもがく道のりの途中で心が折れてしまって、元のまったりとした聴き方に戻ってしまったりするのです。

しかし、そう言う行きつ戻りつの中で心の支えとなるのは、この録音は「信じられる」と言うことです。

ブダペスト弦楽四重奏団は、ベートーベンの弦楽四重奏曲の全曲録音を3回行っています。

40年代のSP盤の時代(1曲だけ録音していないので正確に言えば全集にはなっていない)、50年代生のモノラル録音の時代、そして50年代から60年代にかけてのステレオ録音の時代です。

私は長きにわたって、ブダペストの録音としては50年代初頭のモノラル録音を高く評価していました。

結局は、ステレオ録音に立ちはだかる「耳を刺すきつさ」を乗り越えることが出来なかったのです。

「彼らの最高の業績は?と聞かれればおそらく躊躇うことなくこの50年代初頭のモノラル録音による全集をあげるでしょう。」とまで言い切っていました。

さらに返す刀で「モノラルによる録音と比べてみれば、ステレオによる晩年の録音は明らかに「緩い」と感じてしまいます。」とまで言い切っていましたからね。(^^;

お恥ずかしい限りです。

しかし、そのきつさを乗り越えるレベルにまでシステムに磨きがかかれば、弦楽器特有の厳しい音はそのままであっても、その音は決して聞く人の耳は刺すような事はなく、真に美しく妖艶な世界が姿を現します。

さらには、その厳しさの中から弦楽器特有の妖しい美しさがはじめて立ち上がるのです。

10年以上も前に「CD評価の難しさ」という一文を書いたことがあるのですが、それ以後も(自分としては)レベルがどんどん上がっていく中で、形は違えど本質的には同じような思いに何度も至らざるを得なかったのですが、この録音を通して得た体験はかなり衝撃的であり、決定的でした。

そんな素晴らしい録音を成し遂げたエンジニアの名前が「]unknown」とは残念な限りです。